126

ノリとイジメについて。以前の職場で、別部署の職員たちが集まる会議に参加した際にミスとも呼べないようなことを数人から執拗に嘲笑され、耐えかねて離席したことがある。離席前に直属の上司に確認をとっていたけれど、会議終了後に呼ばれて会議の責任者二人と上司二人に囲まれて謝罪を要求された。

127

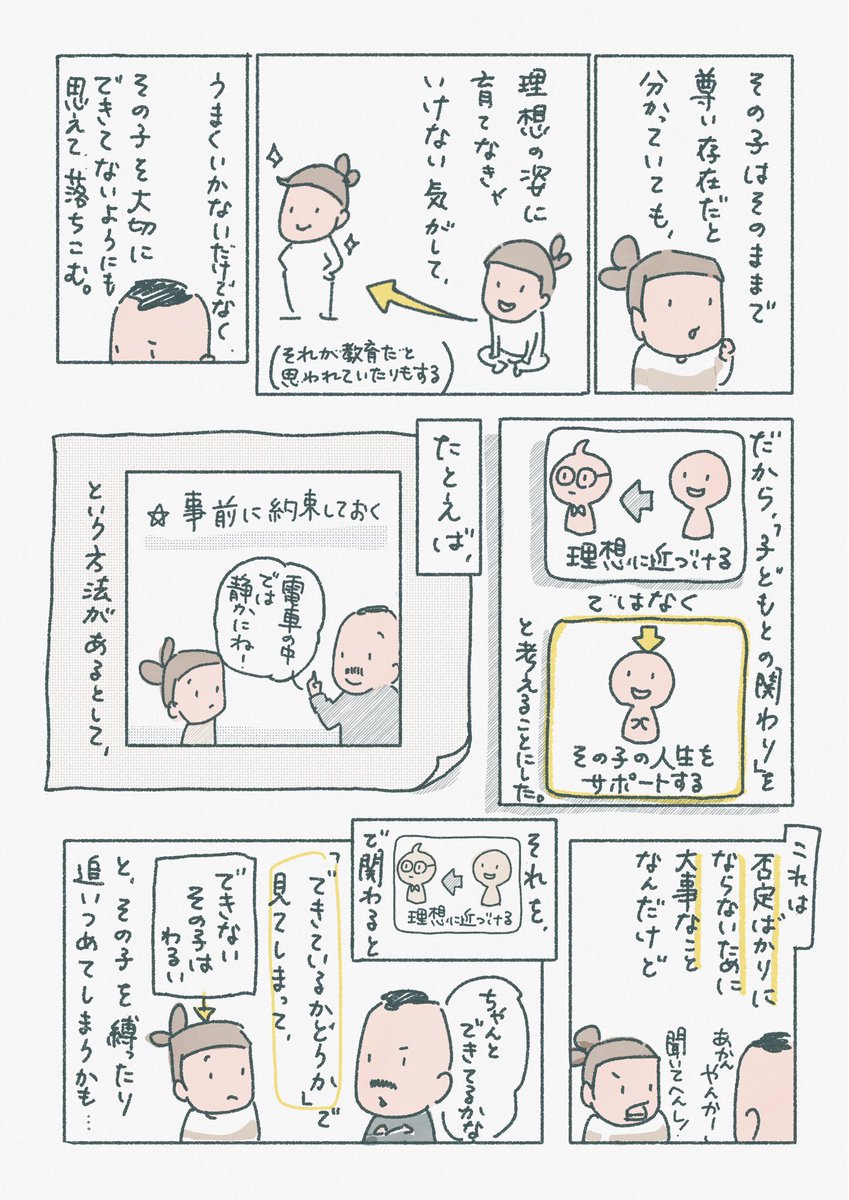

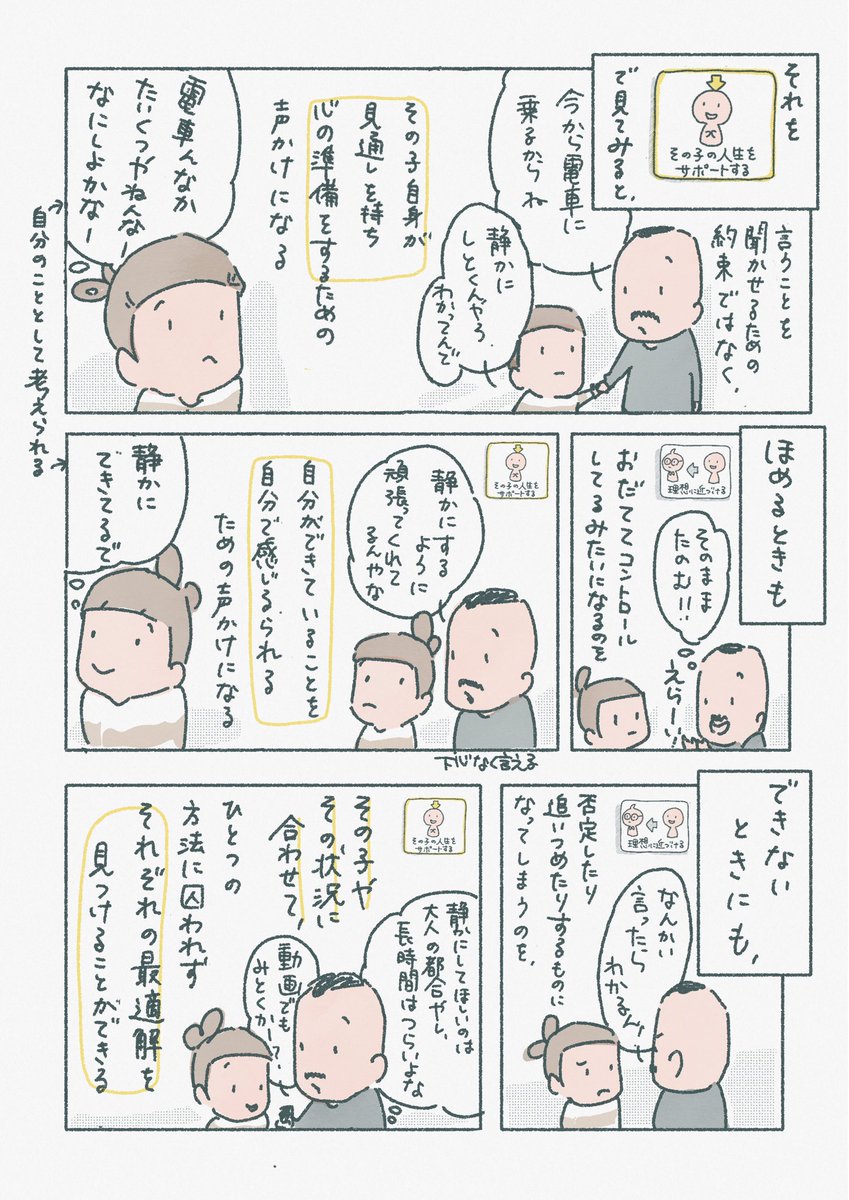

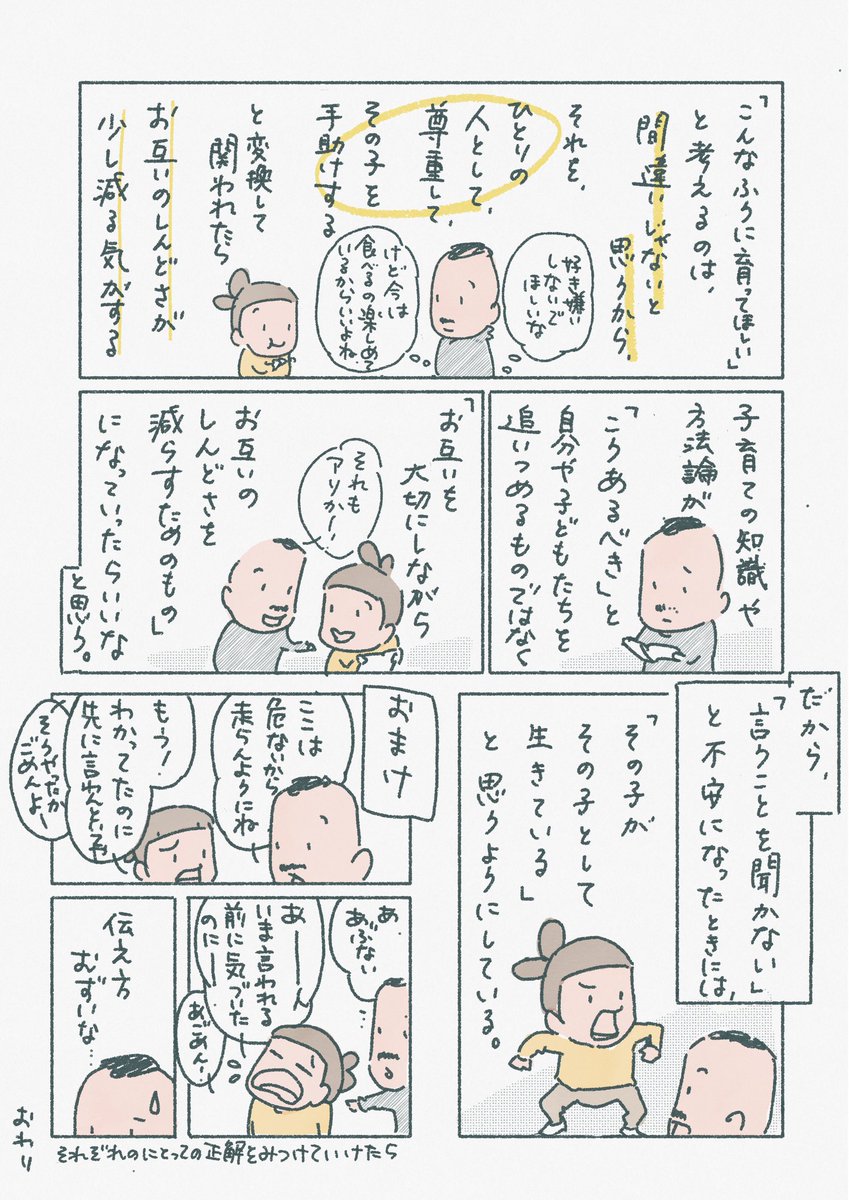

色んな経験をしてほしいという思いで嫌がることを少し強引に誘ってしまう時には、その子がその経験とあわせて「やりたくないことをやらされた経験」もしていることを心に留めておきたい。結果的に楽しめていたとしても、それは誘った方の手柄ではなく、嫌なことでも楽しめたその子の力だということも。

128

そんなことで怒りなさんなや、ということではなく、自分で自分のイライラを増やしてたりするなあって話ね。これはこっちで解決しちゃえばええかって思えると楽になったりするよなあ、それでも許せないことは「できて当たり前」としてではなく自分が困るから嫌なことだから怒ればいいなって。

129

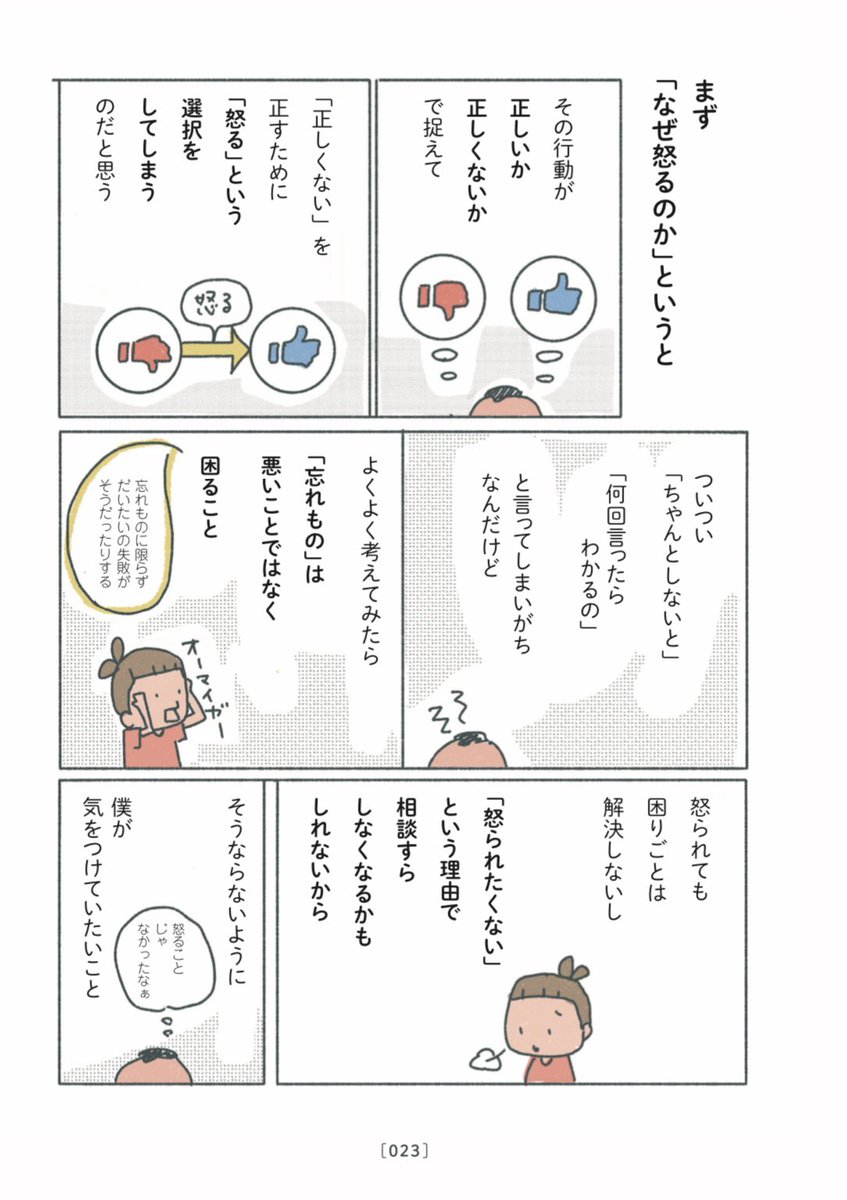

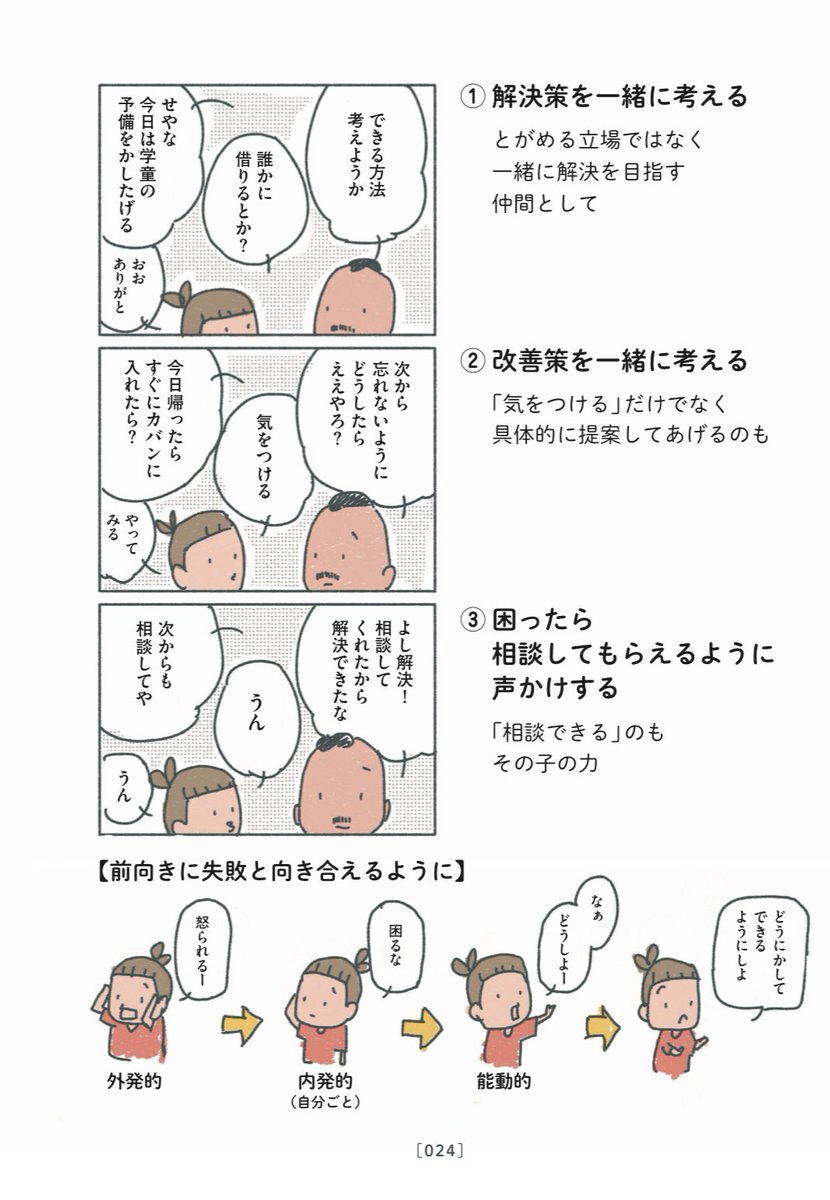

"何回言っても直らない"と腹を立てるのは、その行為だけでなく"直そうとしないその人"が許せない、つまりは「それくらいはできて当たり前」という自分の基準をもとに相手を変えようとしているからかも。環境を整えれば解決するのに、"ちゃんとする"ことを求めてしまうとお互いがしんどくなってしまう。

130

「怒ってはいけない」で追い込まずに、「怒らなくても大丈夫」を増やしていけたらいいなって思う。

131

133

135

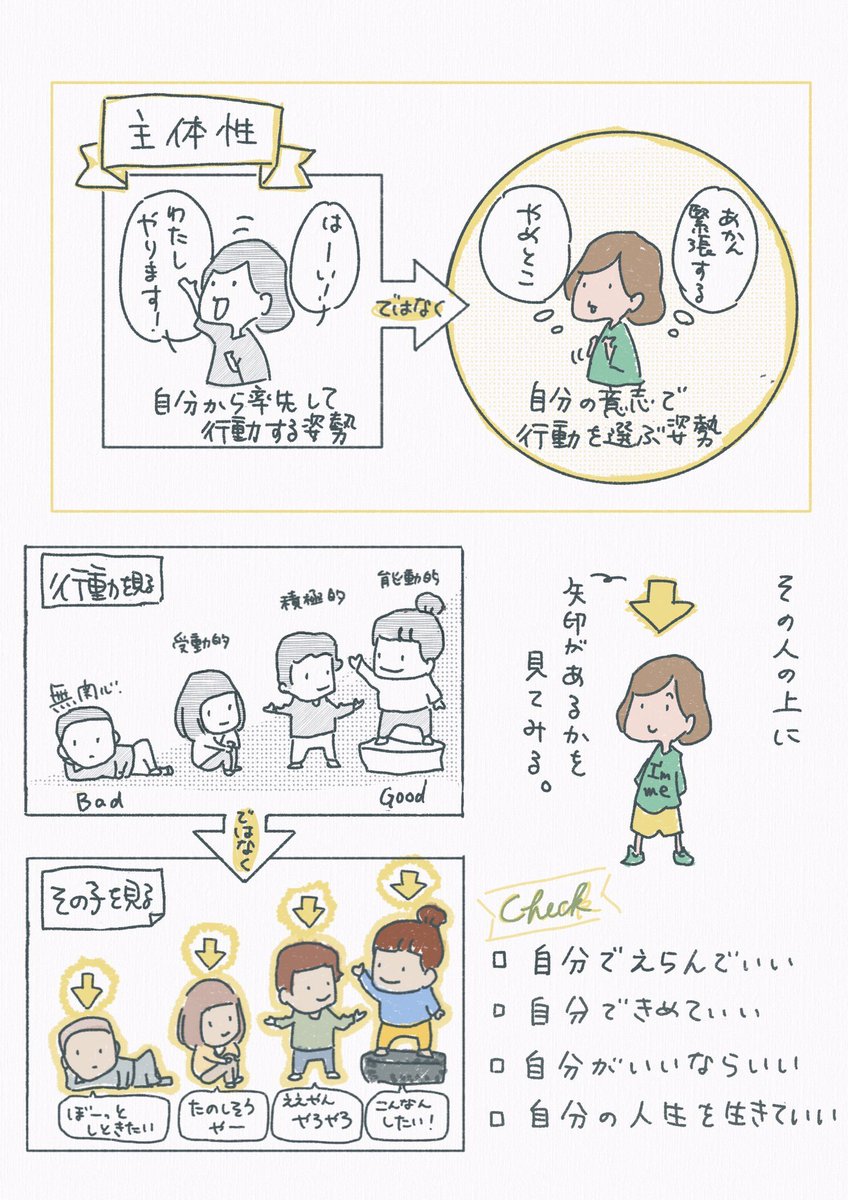

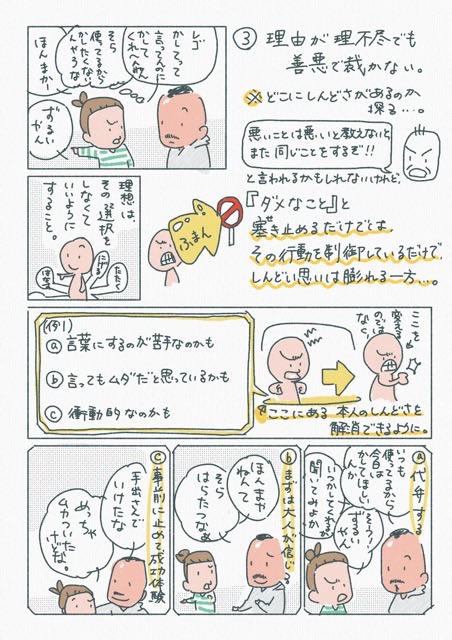

「子どもは正しい選択ができない」ではなく、論理立てて言葉にするのが未熟なだけだと考えてみると、大人が優れているのは正しい行動の選択ではなく伝え方や立場だということになる。「今これがしたい」という気持ちに優劣はないのだから、その点だけで言えば「言うことを聞かない」はお互いさまやね。

137

弱音を吐いていたり途中で投げ出そうとした時に「自分で決めたことでしょう」とか「分かっててやったんでしょう」と言いそうになるけれど、やってみなくちゃ実感できないことはあって、やってみて困っているんだから自己責任として責めるんじゃなくて困っていることに向き合うことのほうが大事だよね。

138

心配して声をかけること自体はたとえそれが傲慢であっても間違っているわけではないと思うのよね。それで救われる人もきっといるから。

僕は心配性やし後から後悔することが多いからちゃんと自覚しておきたいなってこと。心配してるのに追い詰めてしまってたらお互いがつらいからね。

139

「”あなたを“心配している」と言うと、相手のことが中心にあるように聞こえるけれど、実際は「”私が“あなたを心配している」なんだよね。「あなたのためを思って」も、”ぼくが“と付け加えてみると傲慢な自分が見えてくる。それを自覚して、本当にその人のためにはどうするのがいいかを考えていたいな。

140

休職してる友人が、上司から何度も連絡がきてありがたいけれど辛いという話の流れで「自分なら救えると思ってはるんですよね」と言ってて、思い当たる節がありすぎてドキッとした。支援者であろうとすることと傲慢さは紙一重なんよね。「心配」も相手のことを思っているようで主体は自分になるもんね。

141

人に厳しくされたことが結果的によかったと思えるとしたら、それは厳しくされたことがよかったのではなく、そのつらい状況でも踏ん張って生きたあなたがすごいんだよ。繰り返すけど、厳しくすることやつらい思いをさせる方法がよかったからではないからね、わざわざ誰かにそれをする必要はないんだよ。

142

親は子どもの言うことを鵜呑みにすれば良いんだよ。たとえ嘘を言っているとしても、自分の言うことを疑ってくる人と何があっても信じてくれる人とどちらが子どもにとって必要か考えたら迷う必要なんかないよ。見放されたり突き放されることがなによりも辛いことだよ。

143

何度も言うけど、子育ての第一義的責任って「親がちゃんとやれよ」ではないよ。難しかったり困ることはあるけどそんな時は公助や共助が備えていて支えるから、まずは安心してそれぞれの家庭で子育てをしてみようねってことだからね。周りがするのは責めたり追いつめることではなく支援することだよ。

144

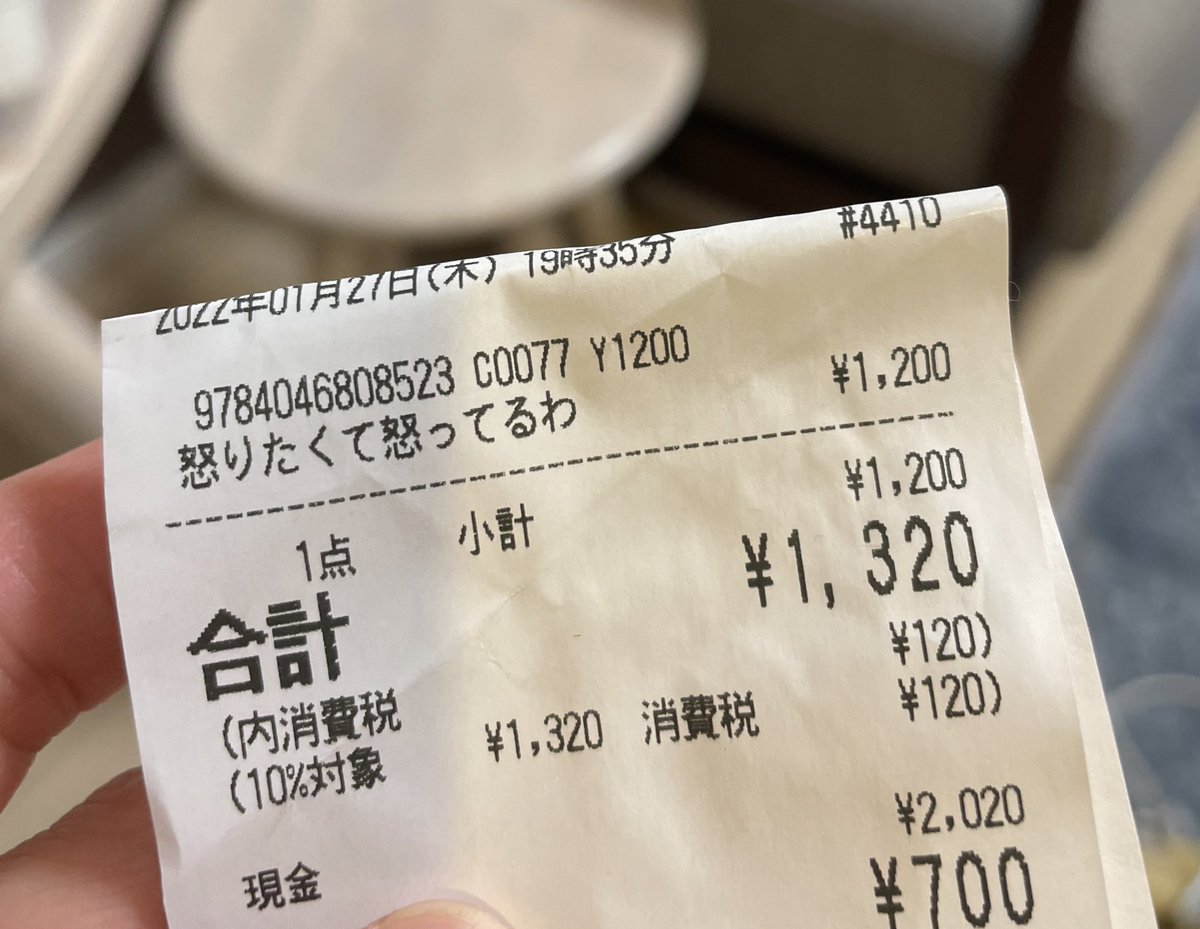

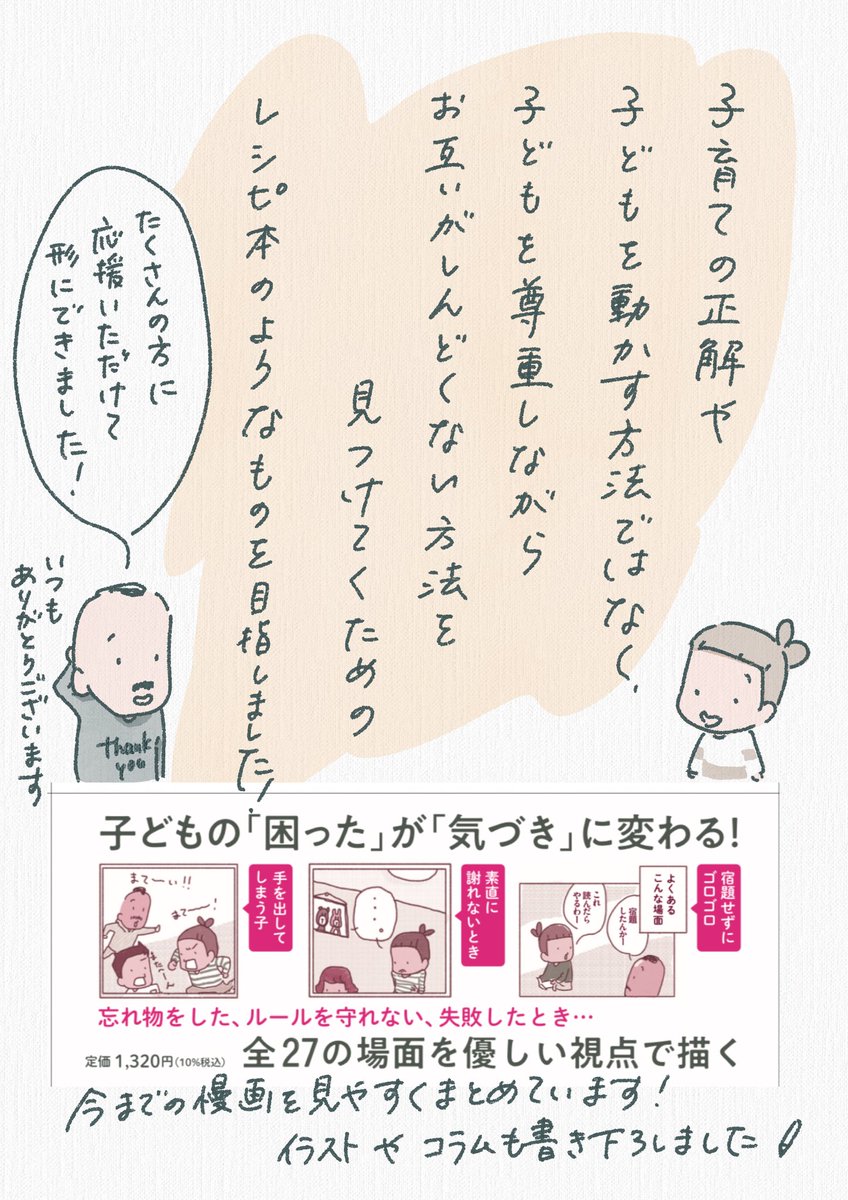

【書籍化のお知らせ】

「子どもとの関わりでぼくが気をつけたいこと」として書いてきた漫画が本になります!

2022年1月28日にKADOKAWAから発売します。Amazonで予約ができるようになりました。

amazon.co.jp/%E6%80%92%E3%8…

読んでもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします!

146

こないだ4歳の子が絵を描いて大人たちに見せていて、何気なく「次は〇〇を描いてみて」と声をかけたら、横にいた8歳さんから「描きたい気分とかあるんやから、描いてみない?とか描いてくれない?って聞いてあげて」と指導をされて、本当にその通りだなと反省した。

147

大事にしたいのは「できるのにやらない」場合でもその人の怠慢のせいにせずにその手助けを受けていいということと、もっと言ったらなんの労力も手助けも必要なく支援に繋がる仕組みを作っていかなければいけないということ。

148

支援を受けるための手続きを怠ってしまう保護者がいて、こちらで書類一式準備して手助けする度に上司から「その親の責任やねんから甘やかしたらあかんやろ?」と言われてたんだけど、その考えがどれだけ支援の必要な人たちを切り捨ててきたのかと考えてみたら、それこそが社会の側にある障害なんだよ。

149

「子育ての第一義的責任は保護者にある」というのは、「まず親がちゃんとやれよ」ということではないよ。難しかったり困っていたりしたら公序や共助が備えていて支えるから、まずは安心してそれぞれの家庭で子育てをしてみてねってことだからね。まわりがするのは責めることではなく支援することだよ。