26

これはたぶん真逆。すごい救いをもたらしている設定かと。基礎医学研究で喩えると、圧倒的な力を持つ疾患に対しては一人一人の研究者はほとんど無力で、ひっかき傷どころか、触ることすらできず、人生が終わる場合も。 twitter.com/Knjshiraishi/s…

27

病原体の発見からワクチンが開発され米国で承認されるまでにかかった年数の図。コロナワクチンがいかに例外的かがよくわかる。当初、こんなに効果が顕著なものがこれほど早く開発され普及すると予想した専門家はほとんどいなかったはずですが無理もない。未来の予想は難しい。

nature.com/articles/s4156…

28

繰り返しになりますが、まだ他に隠れた重要な混交要因がないかどうか一生懸命探している段階です。BCG仮説が正しいということが真に示されるには、論文にも議論してありますが、RCTのような臨床研究(現在他の国で進行中)が必要ですので、そこは抑えておいていただければ。

29

科研費で、当初の研究計画にはなかった新型コロナウイルスに関する研究を行うことは可能、とのこと。

jsps.go.jp/j-grantsinaid/…

30

問題は、他に隠れた混交要因がないかどうか。そこを今、一生懸命探してます。この研究&論文執筆、先々週の金曜に開始し、先週の月曜に投稿したもので英文校正すらかけてません。ぜひご批判いただけますとありがたいです。また、興味がある方は、ぜひ混交要因一緒に探していただければ助かります。

31

保育虐待が話題になってますが関連した話を少し。

脳科学のこの20年くらいで最も顕著な進歩としてハーバード大の Dulac先生らによる養育行動の機序の解明があると思ってます。マウスでは脳に子殺しの回路と養育行動の回路があり特定のきっかけでこれらの回路が切り替わる。

science.org/doi/full/10.11…

32

これ、わりと軽く考えていらっしゃる方々が多いですね。

強い辛味で可逆性脳血管攣縮症候群(Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome: RCVS)という脳の血管がひきつりちぢまる怖い現象が報告されてます。

ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…

33

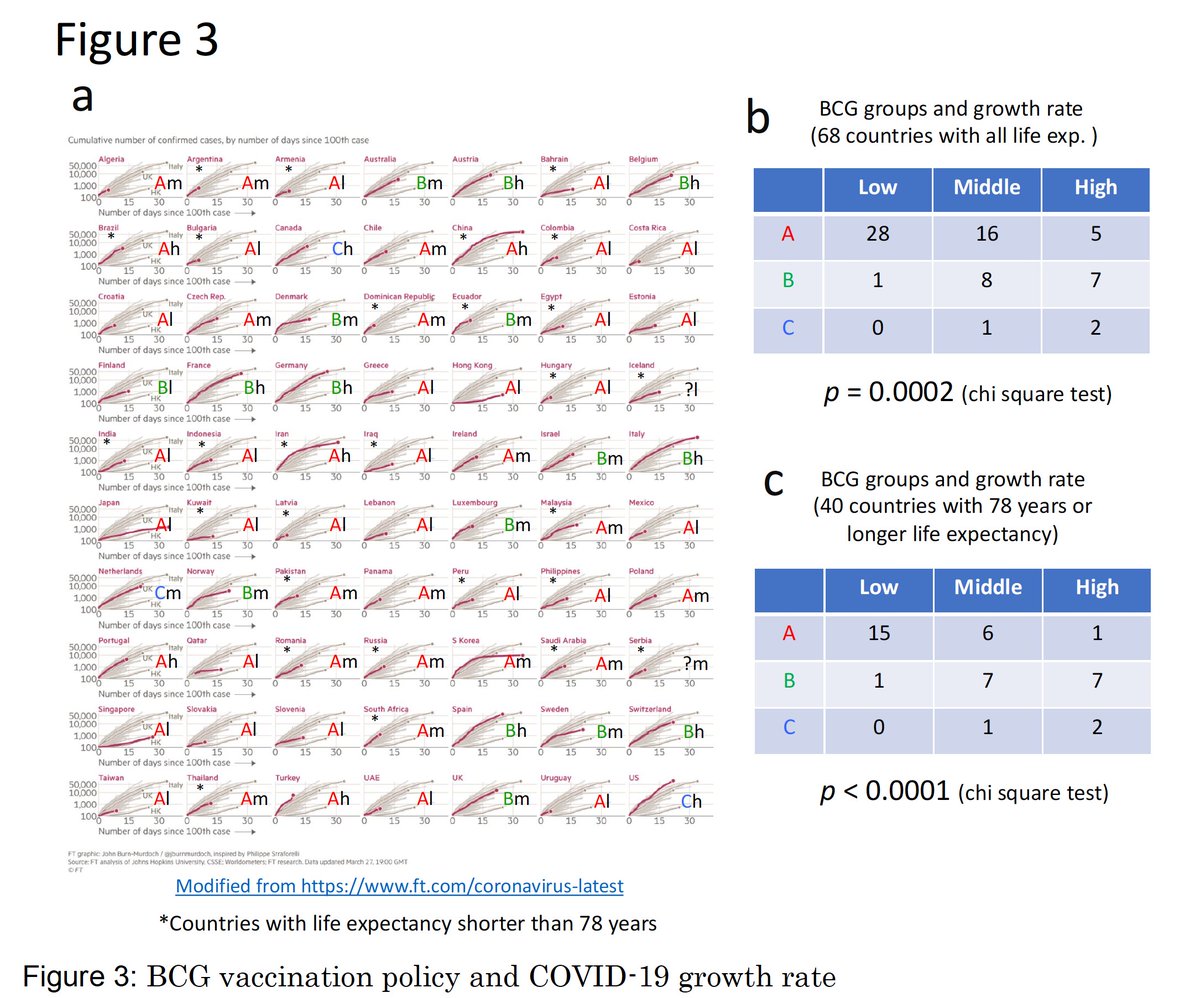

上の解析ですと、感染拡大開始の時期が国ごとに異なる、という問題があります。そこでこのサイト ft.com/coronavirus-la… からそこを調整したデータをいただき、ラフな解析ですが、カーブを傾きをhigh、middle、lowに分類(Fig3a)。BCG群でカイ2乗検定を行いました。

34

たっていられない状態で、研究室の床に仰向けになってのたうち回る。その後、「嘔吐 -> 床に仰向けでのたうち回る」を3回繰り返す。ここまで苦しく痛い思いをしたのは51年生きてきて初めて。

35

座っていられない状態。洗面所で水で口をゆすぐことを繰り返すが、その場で立っていられない状態。しばらくして胃に激痛、めまいとあぶら汗。貧血気味になり嘔吐。すると今度は胃から食道にかけ激痛。

36

注意書きが書いてある、というコメントを2〜3いただいたのですが、この注意書き、全く不十分だと考えます。

まず、「辛味が苦手な方は...ご注意ください」とありますが、私は辛味が苦手ではなく、むしろ平均よりは大丈夫なほうかと思ってます。

twitter.com/ci4o_fmHCL/sta…

37

本日は、科研費の採択の有無がわかる日で、「科研費」で検索している方も多いのではないかと思うので宣伝させてもらいますが、「当たった外れた」方式ではなく、研究者ごとに「額が決まる」(特, S, A, B, C等に分類される)ような方式を日本版AAAS・研究環境改善ワーキンググループで検討しています。

38

大坂なおみさんの今回のご主張と意思決定を支持します。

うつ病は誰でも罹りうる脳の不具合で、場合によっては死に至ることもある疾患。この主要な原因は環境要因、特に社会的ストレス。そのようなものをシステマティックに生み出してしまう仕組みはできるだけ社会から削減されることが望ましいかと。 twitter.com/naomiosaka/sta…

39

「研究の行く末や将来の応用事項について、完全に予測するのは本質的に困難である。」

「メディアの中にだけある”科学”と異なり、科学とは限られた天才のゲームではない。実際にはその他大多数の凡人による知識の累積に関する営みである。」

こういうことを多くの方々にご理解いただきたいところ。

40

科研費などで購入した中古の研究機器を売買していいというのを知らなかったんですけど、していいんですね。利用した研究者の人からこういうサービスがあるのを教えていただきました。メンテされたのが格安で手に入るなど、ラボ立ち上げのときに、とても有用だったとのこと。

science.zai.market

41

「役に立つから研究しているのではない科学者」を自由に楽しく活動させておくと、新しい知識が産み出され、その蓄積が結果的に異次元のレベルで「役に立つ」圧倒的なイノベーションに繋がることがしばしばある。

この事実をいかに理解していただくか、ですかね...。 twitter.com/ssaito_usa/sta…

42

これ、個人差、かなりあるだろうので、希望者には抗体価を無料で調べることができるように行政的にしていただいたほうがよろしいんではないでしょうか?

43

これ、誤解ですね。必ずしもそんなことはないです。私、直接、この対象になってしまっている方々のお話しを伺いましたが、4年で2億とか外部資金をとっていらっしゃる研究者ですらも雇い止め。で、大学は、ポストが僅少で、公募も分野限定で出る。若手を採用する傾向が強く、40半ばをすぎると厳しい。 twitter.com/enodon/status/…

44

たいへんつらい経験をしたあとに、眠れないことがあるわけですが、そういうときは無理に寝ようとはせずに、親しい人とお話しをする、とかいうのは、よいことなのかもしれないですね。

45

これ、まじめな話、健康被害だと思います。少なくとも、こんなになってしまう人も存在するわけで、販売のあり方をできるだけ早めに検討していただいたほうがよいのでは。Informed Consentが必要ではないかな。

46

大学病院がすぐそこにも関わらず、救急車を呼ぼうかとおもったレベル。

だいぶ落ち着いてきて今にいたる。

---

これは、ファミマとかのコンビニで売っていてよいものではないのではないでしょうか。

47

アフリカにも、お葬式のときに残された家族を夜通し寝かせないという慣習があるそうです。

48

真に社会に貢献できる人材を輩出できるのは一部の大学に所属する一部の学生だけである、そしてそれら以外に国は(このファンドで)サポートはするべきでない、と公的文書で言い切っているのは、あまりにまずいことでしょう。

49

現実的には、どこの大学にも優れた教員も、優れた学生もたくさんいるし、どの側面で「優れ」ているかというのも多様な面から評価されるべきで、「大学」というような雑な分類で判定可能なタイプのものではないでしょう。

50

理研、研究者の雇用上限撤廃へ 通算10年超可能にnikkei.com/article/DGKKZO…

これ良かったですね。「審査を通過しプロジェクトに続けて参加できれば」とのことなので当然とも言えますが。他の「上限」を設定しているような大学もそのようにしていただきたいところ。