276

277

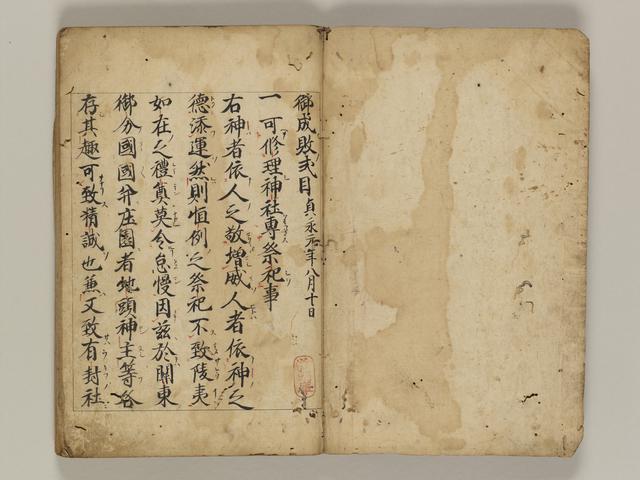

御成敗式目は鎌倉幕府滅亡後も有効な武家法であり続け、室町幕府の各種法令や戦国大名の分国法も御成敗式目に準じた内容であった。なお御成敗式目は女性が御家人になることを認める項目が存在し、戦国時代の女領主はこれを根拠としている。

278

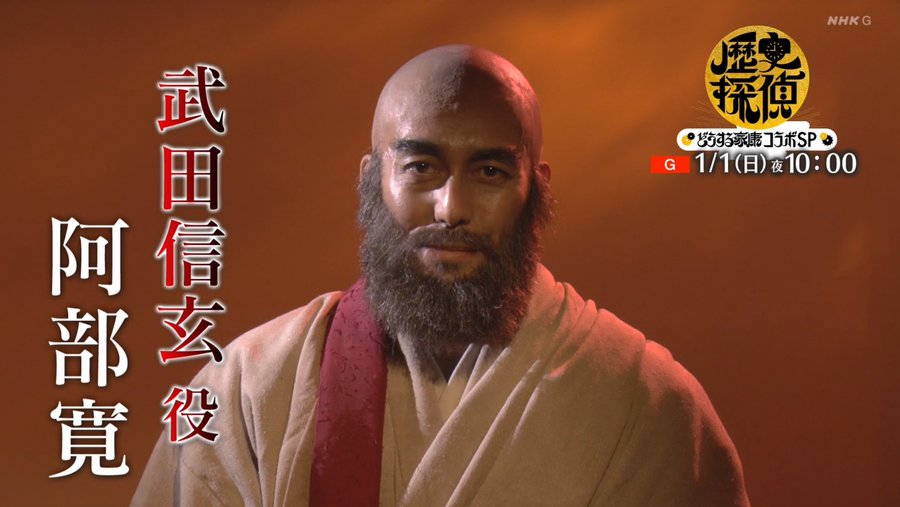

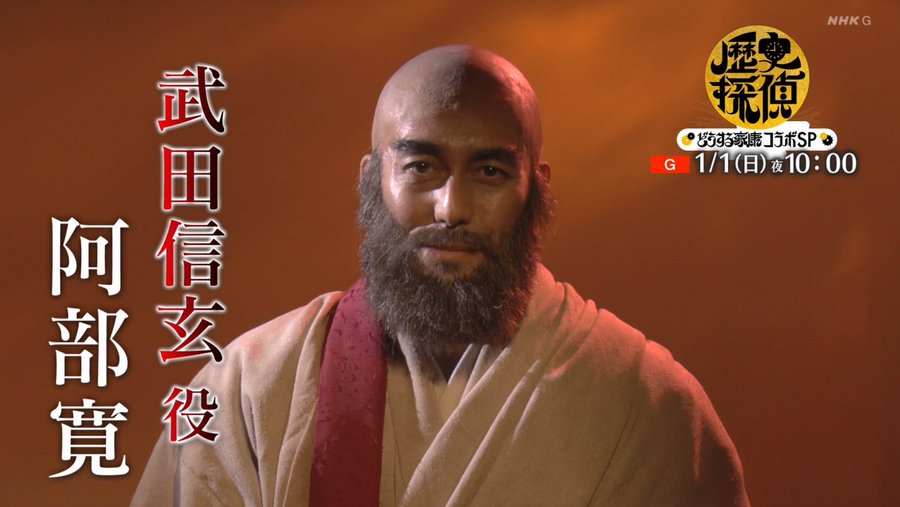

のえ(伊賀の方)毒殺説を採りつつ、背後に三浦義村の存在を匂わせる鬼脚本。

#鎌倉殿の13人

279

先ほど「平六は今回脱がなかったが心の褌を脱いだ」というリプライをいただいたが、その通りのシーン。

#鎌倉殿の13人

280

なお泰時の死後は

#鎌倉殿の13人

281

「粛清したのは全部で13人」

「ちょっと待って何で頼家が」

#鎌倉殿の13人

282

「この世の怒りと呪いを全て引き受け、私が地獄に持っていく。太郎のためです」

真に私心のない男の、だからこそ業の深い言葉。

#鎌倉殿の13人

283

「寂しい思いはさせません」

義時が没した翌年、政子と大江広元も相次いで没している。

#鎌倉殿の13人

284

ここで義時が胸を押さえる仕草、脚気衝心の症状にも見えて史実とも整合性が繋がる。

#鎌倉殿の13人

285

286

ツイートにインプレッション数が表示されるようになった。これは古の風習「キリ番ゲット」を復活させるときではないか。踏み逃げ禁止、リプライにカキコしていってね!

287

昨今の「○○は社会に出て何の役にも立たない」論は、実学主義というよりはただの反教養主義のようにも思える。

288

289

292

293

294

295

296

298

299

自分は「ごんぎつね」を見ると悲しくなってしまうので、同じ新美南吉作品では「このお手々にちょうどいい手袋下さい」の「手袋を買いに」が好きです。

300