101

そもそも今の「“西洋風”ファンタジー」の原型となったハワードやライバーやトールキンやムアコック達自身は、どちらかと言えば非ヨーロッパ的な、オリエント的かつ異教的な世界を描こうとしてたんじゃないかって気がする。

102

萌え虚航船団を知らない方のために宣伝リンク。

pixiv.net/artworks/73965…

103

日本のアニメ・漫画のキャラ名の漢字を一字ずつ辞書で引いてその意味を考察するのはあちらのファンダムの得意技で、たとえばシュタゲwikiには「阿万音鈴羽」の意味として、「『阿』は日本語でアフリカ、追従、凹所を意味し、『万』は……」みたいなどうでもいい情報が延々と書いてある。 twitter.com/_GhostsofHeroe…

104

105

出版社にも都合があるだろうし、なんでもかんでも表現の自由に殉じるわけにはいかないだろうから、過去作品の一部を改変せざるを得ない事情はわかる。だけど嘘をつくのは駄目でしょ。

106

で、更に調べてみたところ、そもそも「雪女に見逃してもらった若者の家に、雪女が正体を隠して嫁入りするが、若者がタブーを破ったために子供を残して去っていく」というパターンの雪女自体が、実は日本古来の民話ではなく、ハーンの創作なんだとか。

107

これ、全部実話だからな。

108

野田昌宏の『SF英雄群像』によれば、1930年代以前のSFでは宇宙船の開発が科学者個人の発明として描かれてるパターンばかりなのは、当時は“宇宙旅行”みたいな夢物語が国家規模で行われるなんてことは、リアリティが無さ過ぎて到底読者に受け入れられなかったからだとか。 twitter.com/seabuki/status…

109

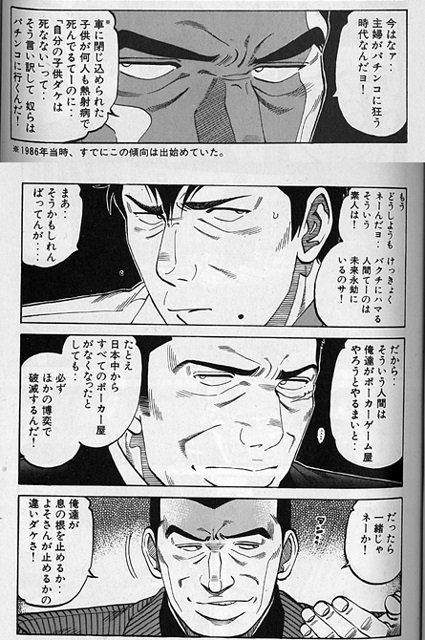

元ネタは作・木内一雅/画・渡辺潤の『代紋TAKE2』

#原作の隣に自分の作品を貼る

確かソシャゲにコンプガチャ規制が入った時に描いたネタ。

110

フライシャーのオリジナル版『ベティの一日判事』が凄かったのは、この冒頭のセットバック方式による3D風背景。

111

実はかつてのイングランドでは、「妻の販売」は離婚の合法的な手段と見なされており、その法的な根拠はどこにもないにもかかわらず、17世紀末から19世紀後半にかけて多数の事例が記録されている。

112

「最近のオタクは〇〇も知らん」「〇〇も知らずに□□について語るな」みたいな高齢オタクから若オタクへの諫言を見るたびに思い出す貝原益軒の逸話があって、こういう話。

113

「いや、これらは元の語源から離れた一種の訳語として使われてるのであって……」と答えるのかもしれないが、それなら「無鉄砲」や「伊達者」だって同じだろうに。

114

日本の剣と魔法物ファンタジーに出てくる変な設定や制度は大体D&Dのせい。 twitter.com/cross_kakuyomu…

115

もしもけものフレンズの世界に連ちゃんパパがいたら。

#連ちゃんパパ

116

117

「TRPGの卓をやるには画力が必要(少なくともそういう認識が広まってる)」という話題を見てジェネレーションギャップを感じた。

118

シンエヴァ公開以来、各所で人気爆上がり中の鈴原サクラさんの最低マンガを描きました。

本当に最低なんで、読むときは気を付けてね。

pixiv.net/artworks/88499…

119

すごく嘘松くさい話だけど、本当なんだよ。信じてくれ。

120

「今の読者は現実に向き合うのが辛い」みたいな話が流れてきたけど、SFやファンタジー等のいわゆる「逃避文学」自体が1930年代の世界恐慌期に勃興したものだし、昔から読者とはそういうものなんじゃないですかね。

121

122

125

でも当時(16世紀初頭)の人々にとっては、たとえ生活の自由やプライバシーが制限されていようが、「衣食に不自由しない」「生まれながらの身分差別がない」「不正な裁判で投獄されることがない」「働く者が報われる」「信教の自由が認められる」だけで夢のような理想郷であったわけだ。