2

3

これまでいろいろ原稿を書いたが、病院の一室で書いたのは初めてである。病人の隣で、文字通り「膝の上」にパソコンを置いて書いた文章。もしそこに少しでも力があるとすれば、そばにいた病に苦しむ人からきたものかもしれない。下にあげたのは某新聞のコラムの紹介。

4

国際政治学者・宇野重昭さん死去 成蹊大元学長:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASK45…

5

朝日の朝井リョウさんの文章がいい。「同性婚合法化は少子化に拍車をかけるなんて根拠のない論を振りかざす前に、性的指向によって人生の選択肢が増減しない社会の構築を目指したい。そんなに育休をとられたら迷惑だと訴える前に、誰が欠けても補い合える働き方を構築したい」digital.asahi.com/articles/DA3S1…

6

ドイツの学生と丸山眞男の「超国家主義者の論理と心理」を読んだ。結論として、彼らは丸山の議論に対して極めて批判的であった。彼らに言わせると「抑圧の移譲」も「無責任の体系」も特に日本に固有の現象ではないし、近代国家の価値中立性という理解も極めてあやしい。とても今日深いやりとりだった。

7

世界から「ヴ」が消える | 特集記事 | NHK政治マガジン ううむ、困った。僕はトクヴィルがいいぞ。トクビルではどうもしまらない。 nhk.or.jp/politics/artic…

8

4月に書評委員になって以来、朝日新聞の人使いがあ、、、もとい、多くの執筆の機会を与えていただき、今朝も書きました。若者にとって、もっとも「保守」的な政党が共産党で、もっとも「革新的」なのが維新や自民党という政党理解をめぐる論考です。asahi.com/articles/DA3S1…

9

オルテガ・イ・ガゼットの『大衆の反逆』が岩波文庫に入るということで、解説を書きました。エリートによる大衆批判ではなく、現代人の自己批判の書として読もうとしています。 twitter.com/BaddieBeagle/s…

10

ものものしいタイトルですが、政治にとっての「緊急事態」について考えました。さらに、災害のたびに問い直される政治システムのあり方について、今回も考えざるをえないと思いました。webronza.asahi.com/politics/artic…

11

朝日新聞で養老孟司の寄稿を読む。自分の研究を不要不急と言われ続け、人生とは本来不要不急ではないかと腹をくくる話。なんなく養老さんらしくていいなあ。不要不急は他者の判断、自立して、自分で考えるしかない、という言葉にはっとする。

12

オンラインで講義をしていると、時々、受講者がミュートにするのを忘れていて、その生活音が聞こえてくることがある。今日はなんとATMの自動音声が聞こえてきた(「硬貨を入金する場合は、、、」とか言っていた)。う〜む、あなた、いったい、どこで講義を聞いているんだよ?

13

書評って難しい。たしか丸谷才一さんだったと思うけど、いい書評の条件。読むと無性にその本を読みたくなること、蘊蓄その他、書評の文章自体が面白いこと、批判やまぜっ返しを含め、文章が生き生きしていること。こう言うと、何も書けなくなるけど、上の一つくらい満たしたいと、常に思っている。

14

今日いただいたメールの冒頭に「いつも大変になっております」とあった。いや、わかります。いつも大変ですよね。

15

梨木香歩さんの本について書けてうれしい。今の自分にとっても大切な書評だ。 twitter.com/asahi_book/sta…

16

こちらで全文が読めるようです。もしよろしければ。book.asahi.com/article/137821…

17

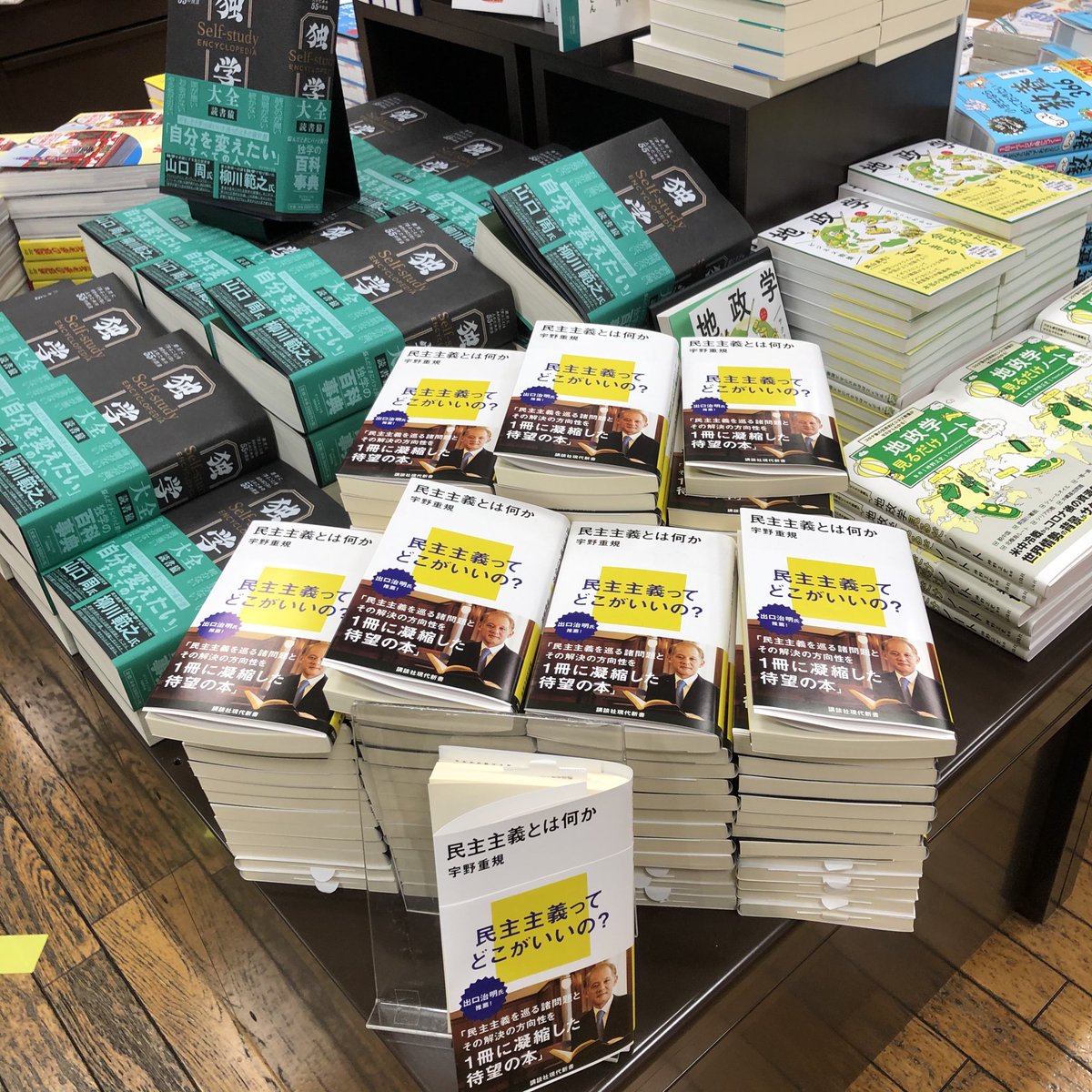

民主主義とは何か (講談社現代新書) 宇野 重規 amazon.co.jp/dp/4065212952/… @AmazonJP

18

いつものように、全文が読めます。 book.asahi.com/article/138322…

19

クリーニング屋に行ったら、おばちゃんに「立派なことなんだから、がんばれ」と言われた。

20

『民主主義とは何か』、発売と同時に増刷となり、さらに3刷が決定しました。ありがとうございます。

21

『民主主義とは何か』の終わりの部分を編集してもらいました。本書のいわば結論になります。 twitter.com/gendai_shinsho…

22

『民主主義とは何か』のアメリカ建国の部分です。アメリカという国の出発点にあったものは何なのか、今回の大統領選でもあらためて考えることになりました。gendai.ismedia.jp/articles/-/772… #現代新書

23

柄にもなく、シェイクスピアの本を書評しました。深く考えさせられる本だと思います。book.asahi.com/article/139279…

24

あまり、こういうことを繰り返し書くのはいかがかと思うけど、発売一月をまたず5刷とのこと。発売前にちょっと野心的に思っていた部数をあっという間に超えてしまった。多くの皆さまの励ましとして、感謝している。でも、瞬間的に読まれるのではなく、ずっと少しずつ読まれる本になって欲しい。