26

27

【プレスリリース】観測史上最古、124億年前の宇宙に渦巻き構造を持つ銀河を発見

alma-telescope.jp/news/press/spi…

アルマ望遠鏡による観測で、宇宙誕生後14億年の時代に発見された渦巻き構造のある銀河。従来の記録を10億年も更新する成果で、こんなに早く渦巻き構造ができるとは、と研究者も驚いたようです。

28

【テレビ番組情報】4月11日(木)22時〜 NHK BSプレミアム 「コズミックフロント⭐️NEXT」 史上初!ブラックホール直接観測

www4.nhk.or.jp/cosmic/

29

【アルマ望遠鏡 観測成果】年老いた星ポンプ座U星を取り囲むガスの泡 buff.ly/2jNiDu2 年老いた星から泡のように噴出したガスを、アルマ望遠鏡がとらえました。星の一生の最期の様子を教えてくれる画像です。

30

【プレスリリース解説:最遠の酸素】アルマ望遠鏡が捉えたのは、132.8億光年先の銀河に含まれる酸素が放つ特有の電波。酸素は宇宙誕生時には存在せず、星の中で作られ星の死で宇宙に放出されました。宇宙誕生から約5億年の間に、既に多くの星が死んでいたことを示しています。buff.ly/2L4S2SY

31

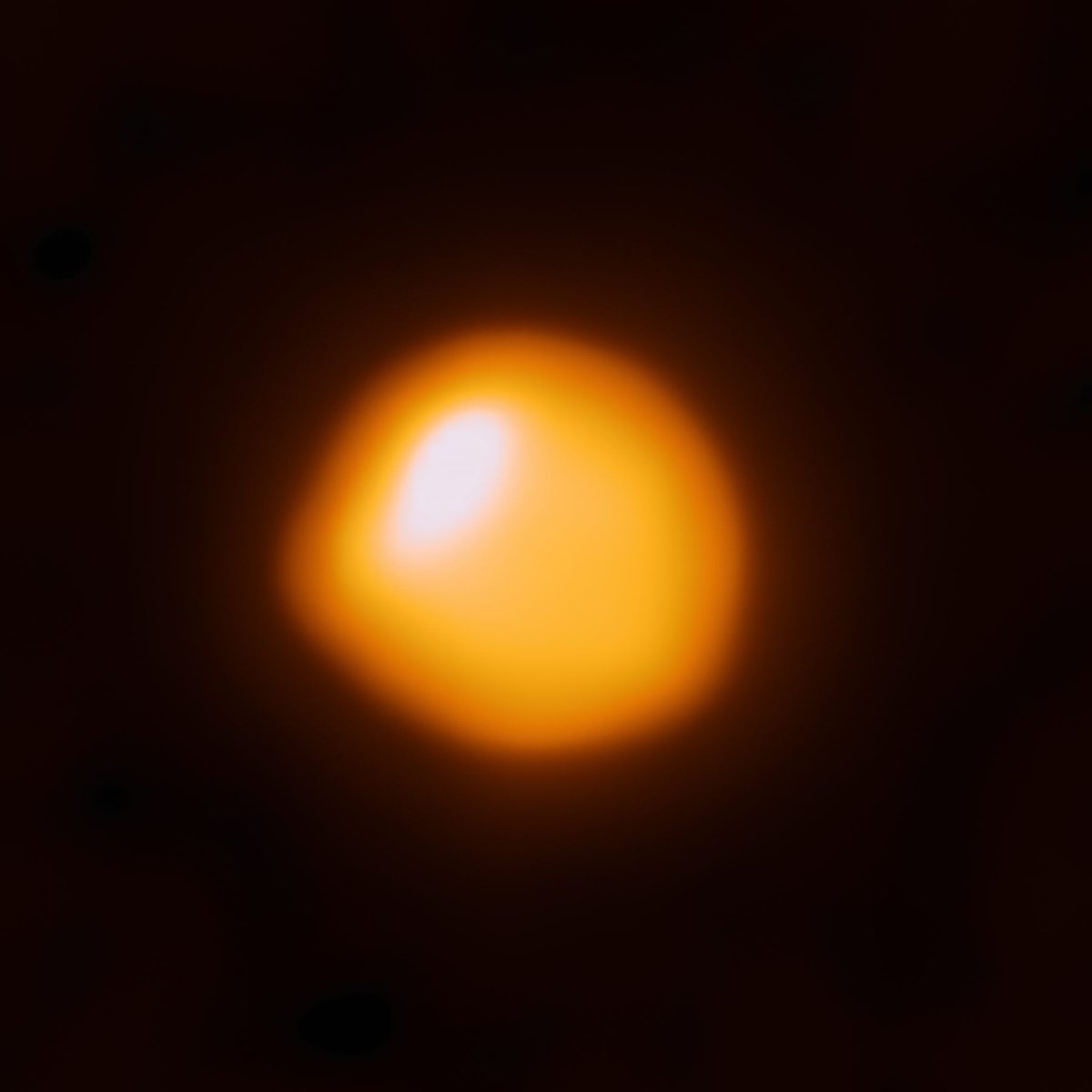

【アルマ望遠鏡 観測画像】オリオン座の一等星ベテルギウスを、アルマ望遠鏡がとらえました。少しゆがんだ星の形や、表面の一部が高温になっていることなどが見て取れます。buff.ly/2F3Ml3Q

32

【観測成果】アルマ望遠鏡、衝突によって星形成能力を失う銀河を発見

alma-telescope.jp/news/id2299-20…

93億年前の宇宙で大量のガスを噴き出す銀河を発見。別の銀河と衝突したようです。ガスは星の材料なので、ガスが失われると銀河は星を作れなくなります。

(画像は想像図)

33

【プレスリリース】金星にリン化水素分子を検出 ~生命の指標となる分子の研究に新たな一歩

alma-telescope.jp/news/press/ven…

アルマ望遠鏡とハワイの電波望遠鏡JCMTの観測成果。リン化水素(ホスフィン)は生命の指標として注目される分子ですが、未知の化学反応による可能性が高いと考えられています。

34

「ブラックホールの撮影に成功か」というニュースが一部で流れていますが、まだ時期尚早です。アルマ望遠鏡を含む世界中の望遠鏡をつないだ観測は間もなく終わりますが、料理で例えればまだ食材を入手したところ。これから台所に持ち帰って調理しなくてはおいしい料理になるかどうかわかりません。

35

アルマ望遠鏡、木星の成層圏に吹くジェット気流を初めて観測

alma-telescope.jp/news/jupiter-2…

1994年に木星に衝突したシューメーカー・レビー第9彗星。この彗星がもたらしたシアン化水素分子が出す電波をアルマ望遠鏡がとらえ、木星の極域の成層圏に秒速400mにもなる強い風を発見しました。

36

【最新成果】アルマ望遠鏡がシャープにとらえた惑星誕生20の現場

alma-telescope.jp/news/dsharp-20…

アルマ望遠鏡大規模観測計画で撮影された20個の若い星。星を取り巻く個性豊かな塵円盤の姿がとらえられました。ここは、惑星が生まれる現場。天文学者垂涎の画像たちです。

37

【ニュース記事】超新星の電波再増光が示す連星進化の道筋

アルマ望遠鏡で超新星SN2018ivcの長期モニタリング観測を実施し、超新星からの電波発光が弱まった後、約1年経過後からミリ波帯で再増光したことを発見しました。alma-telescope.jp/news/press/sup…

38

13年にわたる土星探査を本日完了し土星に突入するNASAの探査機カッシーニ。土星とその環、そして衛星のさまざまな姿を捉えてきました。見えたものの背景にあるメカニズムの研究はこれからも続きます。例えば、環に現れたプロペラ構造の成因にコンピュータシミュレーションで迫ります。 twitter.com/prcnaoj/status…

39

【アルマ望遠鏡観測成果】天の川銀河で中質量ブラックホール候補の実体を初めて確認

buff.ly/2vG6Wv7 天の川銀河中心の超巨大ブラックホールから200光年の位置に、中質量ブラックホールらしきものを発見。ブラックホール成長の謎を解く手がかりになるか要注目。

40

【アルマ望遠鏡プレスリリース】観測史上最古、131億年前の銀河に吹き荒れる超巨大ブラックホールの嵐

alma-telescope.jp/news/press/bhw…

すばる望遠鏡が発見した銀河をアルマ望遠鏡で観測し、猛烈な「銀河風」が吹き荒れていることを発見。銀河とブラックホールがともに進化してきた歴史を紐解く成果です。

41

【観測成果】イベント・ホライズン・テレスコープ・プロジェクトが M87 ブラックホールごく近傍の磁場の画像化に成功

alma-telescope.jp/news/ehtpol-20…

巨大ブラックホール近傍で電波の偏光を観測。その周辺の磁場を知る手がかりを得ました。

画像は、偏光観測データから合成したブラックホール近傍のようす。

42

今年注目の天体現象といえば、1月6日(日)午前中に見られる部分日食。

日本国内でも場所によって数分~数十分程度の違いがありますが、東京では図のように午前10時6分に食の最大を迎えます。

多少欠けても太陽の光は強烈です。専用の日食メガネなどを使って安全に観察を!

nao.ac.jp/astro/sky/2019…

43

アルマ望遠鏡が撮影したベテルギウスの画像が人気のようです。惑星誕生や遠方銀河の観測で活躍するアルマ望遠鏡ですが、死にゆく星の観測にも力を発揮します。アルマ望遠鏡ウェブギャラリーの『恒星』タグで一覧をどうぞ→ buff.ly/2neveoP

44

アルマ望遠鏡を含む世界中の電波望遠鏡をつなぎ合わせて地球サイズの望遠鏡を作り、ブラックホールの撮影に挑む イベント・ホライズン・テレスコープ。人類初のこの挑戦については、以下の特別連載をご覧ください。

alma-telescope.jp/posttag/specia…

45

【観測成果プレスリリース】アルマ望遠鏡、観測史上最遠の合体銀河の証拠をとらえた

alma-telescope.jp/news/press/mer…

地球から131億光年のところにある銀河から、酸素、炭素、塵が放つ電波を検出。活発に星が作られており、まさに合体中の銀河であることがわかりました。(画像は想像図)

46

【プレスリリース】臨終間近の老星が変身する瞬間をアルマ望遠鏡が捉えた

alma-telescope.jp/news/press/w43…

年老いた星から、約60年前に噴き出し始めたガスのジェットを捉えました。ジェットによって星の周囲のガス雲が押し広げられています。美しい惑星状星雲が、まさにこれから形作られるところのようです。

47

【アルマニュース】熱い抱擁を遂げた双子星の末路を解明

buff.ly/3HXZzzJ

スウェーデン・チャルマース工科大学のテオ・コーリ氏と鹿児島大学の今井裕准教授らの国際研究チームは、アルマ望遠鏡による観測で、天の川銀河における物質輪廻を現在担っている星々の正体を突き止めました。

48

【アルマ望遠鏡プレスリリース】活動的な超巨大ブラックホールを取り巻くガスと塵のドーナツ ― 予言されていた回転ガス雲を初めて観測で確認 buff.ly/2GcgtL0 国立天文台 今西昌俊氏らのグループが、4700万光年先の銀河の中心にある超巨大ブラックホールのまわりを観測しました。

49

【アルマニュース】アルマ望遠鏡、 129億年前の銀河から窒素と酸素の電波をとらえる

buff.ly/3vwSW4h

アルマ望遠鏡により、129億年前の銀河から窒素と酸素の電波を検出することに成功しました。

50

星の中では、水素を材料に重い元素が作り出されています。星が年老いると、こうした元素を含むガスが宇宙空間に流れ出します。私たちの体を作る物質も、元をたどれば星の中でできたもの。星の死を探ることは、私たちのルーツを探ることでもあります buff.ly/2hmo0MD