26

27

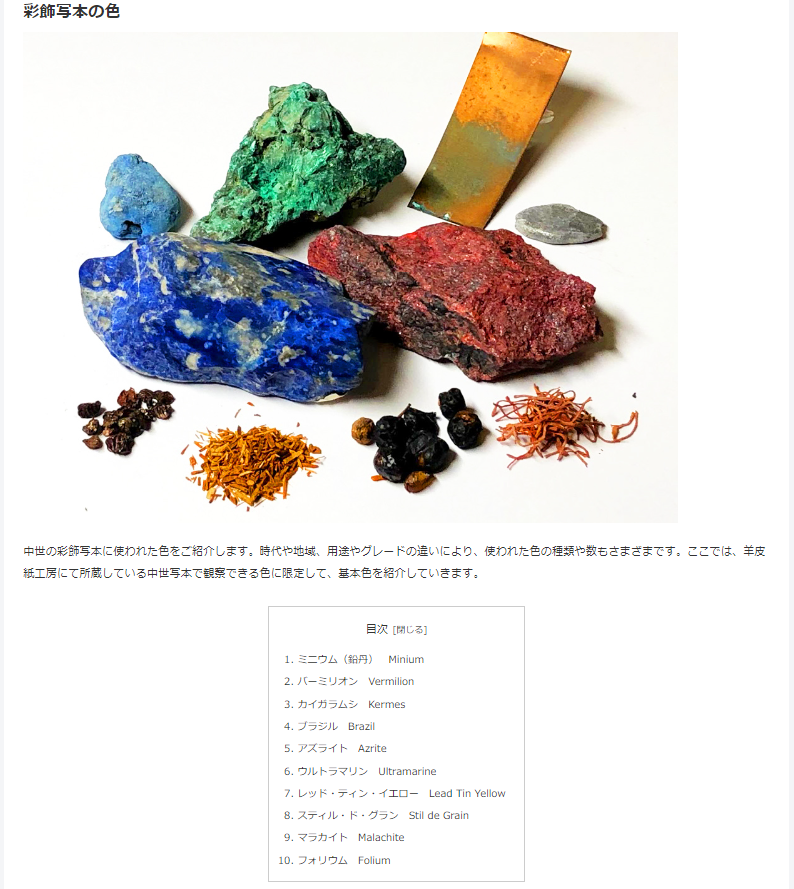

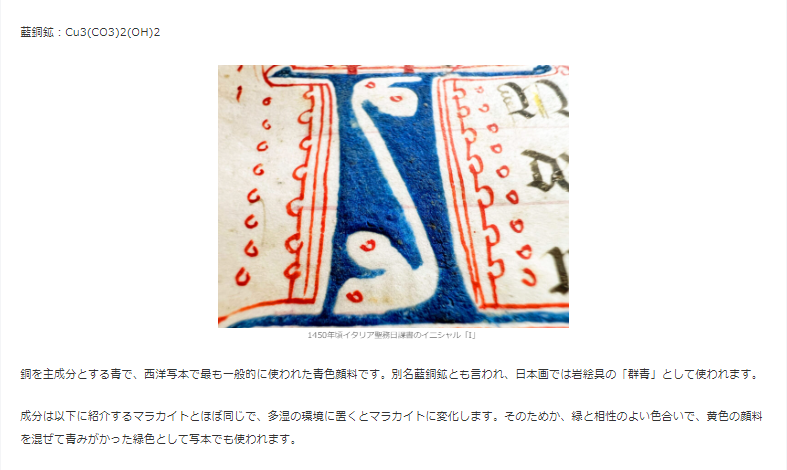

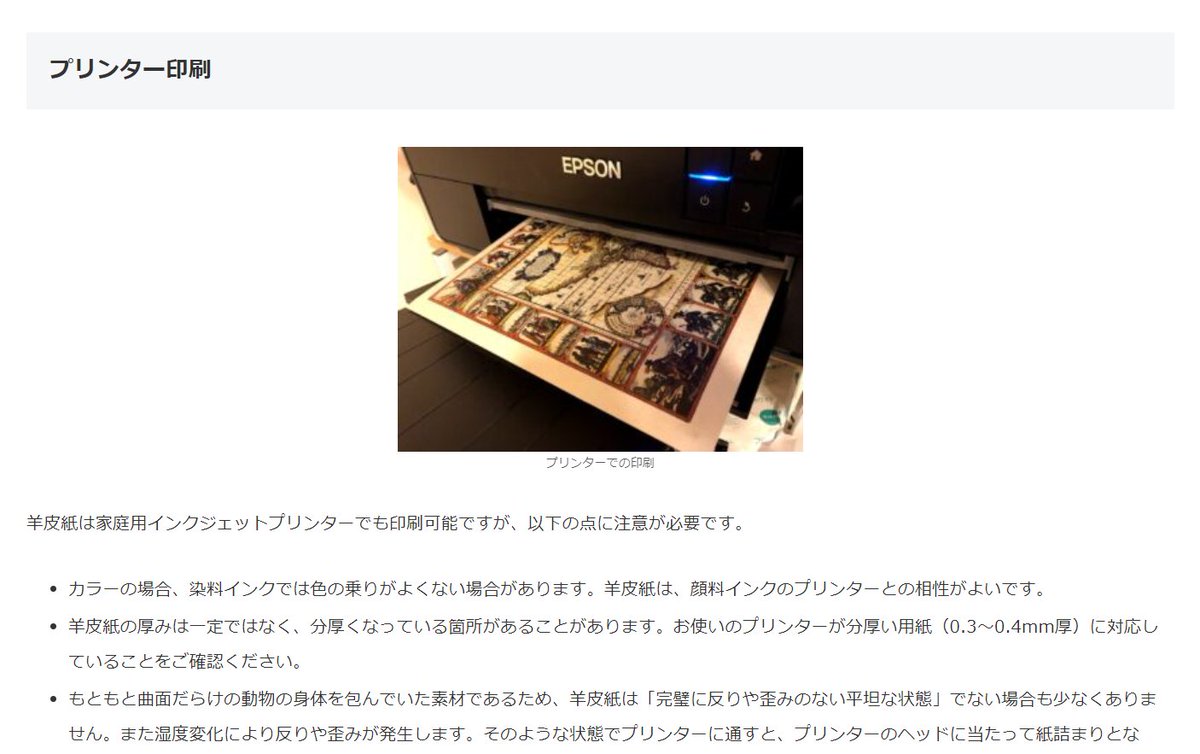

毎度お世話様の羊皮紙工房さんから「思い切ってHPをリニューアルしました」とのことでさくっと拝見したんですが、『中世写本の彩色の種類』とか『羊皮紙をプリンタで印刷するには』とか、すでにエグイ情報満載だったので、ご興味ある方はご参考にどぞ(;'∀')。

公式サイト→ youhishi.com

28

29

30

イタリア・アッシジにあるフランチェスコ聖堂では大雪がモッサリ降っている中、全力でウルトラヒャッハーする所属修道士の方々(たぶん)の雪遊びの光景に心躍らせてます。中世の頃も、もしかしたらこんな光景あったかと思うと胸熱っすというかそこに混ざりたいっす( ・∇・)↓。 twitter.com/francescoassis…

31

32

ウルム博物館の公式ツイートから引用ペタリ。例えば、ポマンダーという昔の香りつき魔除けを描いた絵画があるんですが、そのポマンダーの香りを当時の記録を元に調合再現して、当時こうであったと推測される香りを嗅ぎながら作品を鑑賞するといったもののようです。

twitter.com/museum_ulm/sta…

33

34

35

今年もやってきました「全力でサンタさんご一行をガチモードで追跡する」NORADサンタプログラム。こちら、50年以上前から毎年行っている由緒あるものでございます。カナダ空軍は今回もモリモリ準備中みたいですね(てかそのオフィス環境も最高っす (*´▽`*))↓。 twitter.com/RCAF_ARC/statu…

36

37

38

39

40

41

42

43

遥か昔に絶滅したと思われる幻の食材「シルフィウム」に関するレポートをペタリ。これ、前からめっちゃ気になっていたんですが(断定はできないものの)、解析研究の一端になるだけでも有難い情報でございます。シルフィウムを使った古代ローマ料理検証もありますです。

natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/22/0…

44

45

46

魔を退けるローズマリー、一途の愛の象徴マートル、古の神木といわれるオーク。他の花々も含め、永遠の旅路にふさわしい、大変美しいリースだと思いました。 twitter.com/RoyalFamily/st…

47

48

49

50