51

52

53

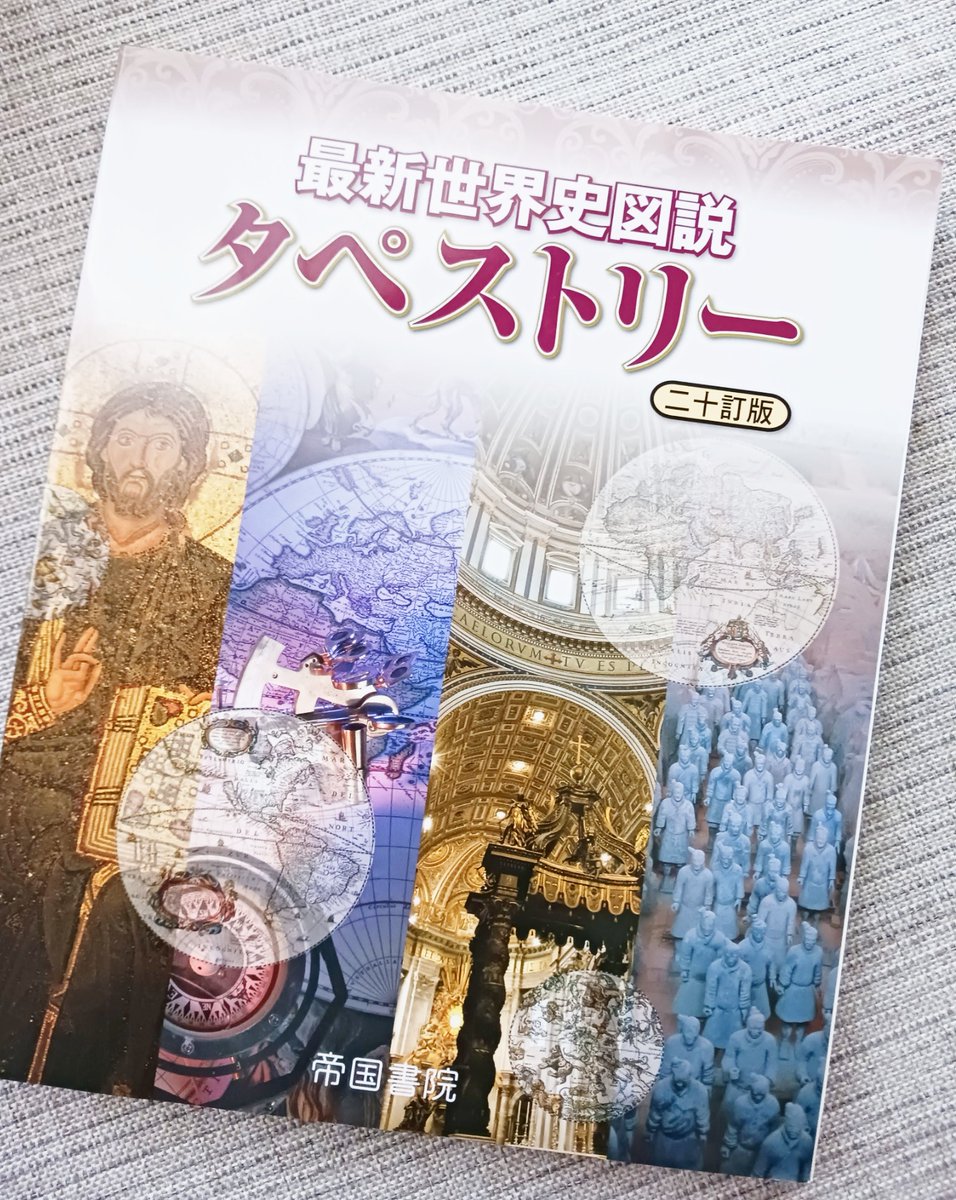

【#C100 新刊のご案内】

今のところ参加予定の夏コミ新刊「中世欧州のお魚本」、なんとか発行できそうです。お魚文化圏は意外と範囲が広いので、中世前後の時代モノも一部取り扱います。レシピはパイ・ソテー・スープなど。8/1(月)~期間限定で自前通販も行います。ご興味ございましたらぜひにどぞ♪

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

遥か昔に絶滅したと思われる幻の食材「シルフィウム」に関するレポートをペタリ。これ、前からめっちゃ気になっていたんですが(断定はできないものの)、解析研究の一端になるだけでも有難い情報でございます。シルフィウムを使った古代ローマ料理検証もありますです。

natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/22/0…

66

67

68

ウルム博物館の公式ツイートから引用ペタリ。例えば、ポマンダーという昔の香りつき魔除けを描いた絵画があるんですが、そのポマンダーの香りを当時の記録を元に調合再現して、当時こうであったと推測される香りを嗅ぎながら作品を鑑賞するといったもののようです。

twitter.com/museum_ulm/sta…

69

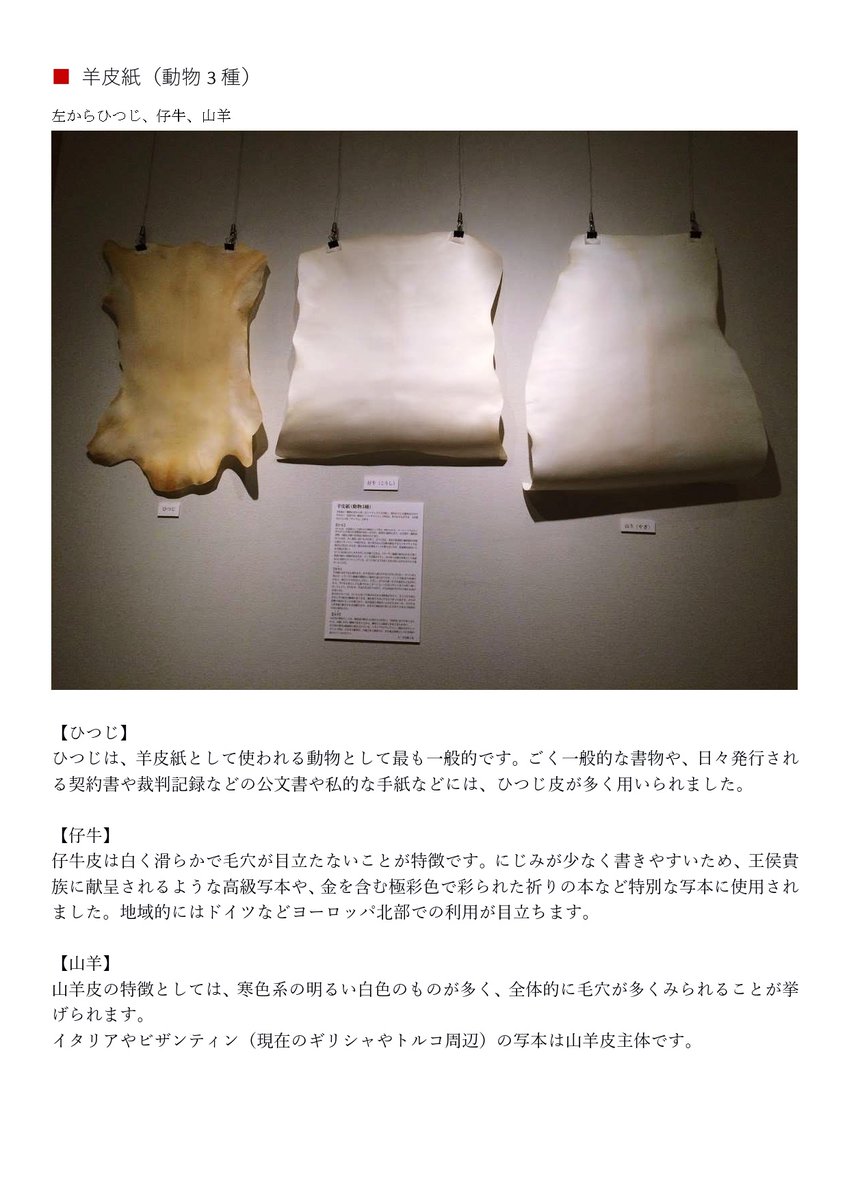

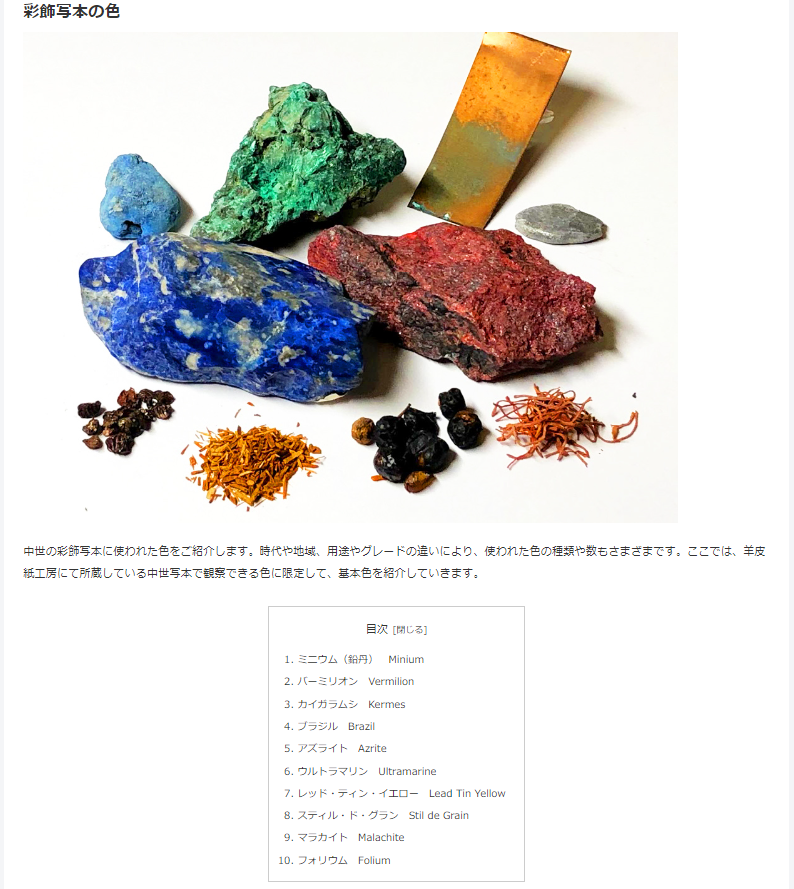

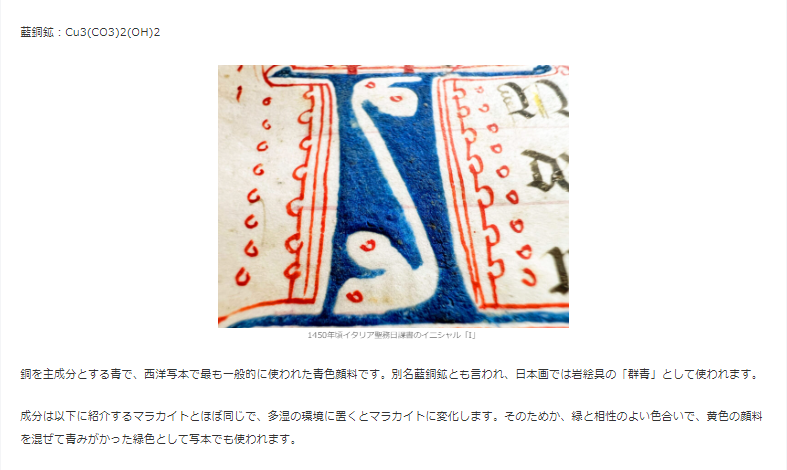

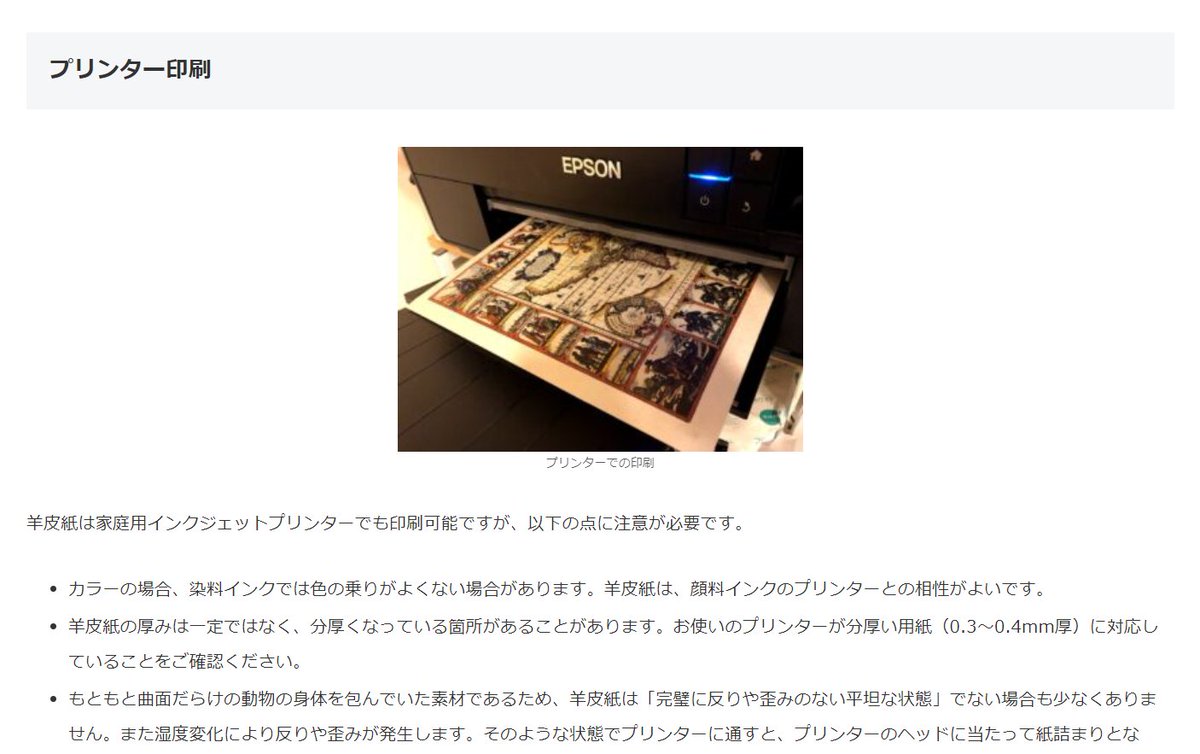

毎度お世話様の羊皮紙工房さんから「思い切ってHPをリニューアルしました」とのことでさくっと拝見したんですが、『中世写本の彩色の種類』とか『羊皮紙をプリンタで印刷するには』とか、すでにエグイ情報満載だったので、ご興味ある方はご参考にどぞ(;'∀')。

公式サイト→ youhishi.com

70

今年の夏至は6/21(火)。イギリスのストーンヘンジでは、夏至と冬至に特別なお祝いをするんですが、昨今のアレコレ事情で急遽導入したライブ配信が今年もございます(今は現地参加も可能)。ここ数年は小雨か曇り気味なので、今年はよき日の出が見られるといいっすね。日本時間ではお昼頃~でっす。 twitter.com/EH_Stonehenge/…

71

72

毎度お世話様の羊皮紙のスペシャリスト・羊皮紙工房さんの公式サイトは、所蔵羊皮紙コレクションなどの紹介以外にも、パピルス紙の作り方を実際に写真つきで紹介されているので、ご興味ある方は下記サイトからポチっとどうぞ。先にパピルス草の用意が必要ですけど(白目)↓。

youhishi.com/papyrus.html

73

魔を退けるローズマリー、一途の愛の象徴マートル、古の神木といわれるオーク。他の花々も含め、永遠の旅路にふさわしい、大変美しいリースだと思いました。 twitter.com/RoyalFamily/st…

74

なんで行かない方がいいの?という理由のひとつはフェアリードクターが解説しておりますのでこちらもご参照下さいませ。美しい花たるもの、遠くからそっと愛でるのが一番よきかと存じます('▽')。

twitter.com/bardoffairyhil…

75