726

727

寒い日が続いていますね。画像は『風俗問状答』より秋田のかまくらです。同資料は、幕臣の屋代弘賢(やしろひろかた)が各藩の儒者や知人宛に送った各地の風俗や習慣に関する質問状への回答書。絵はがきセット「冬の景色」に収録、好評販売中。buff.ly/2FZ8lOP

728

長保2年(1000)12月16日は、一条天皇の皇后・藤原定子の忌日。不遇の生涯でしたが、その才覚は彼女に仕えた清少納言が『枕草子』に記しています。画像は紅葉山文庫旧蔵の『春曙抄』(『枕草子』の注釈書)で、定子出産の折を回想した箇所です。buff.ly/2AVUgl7

729

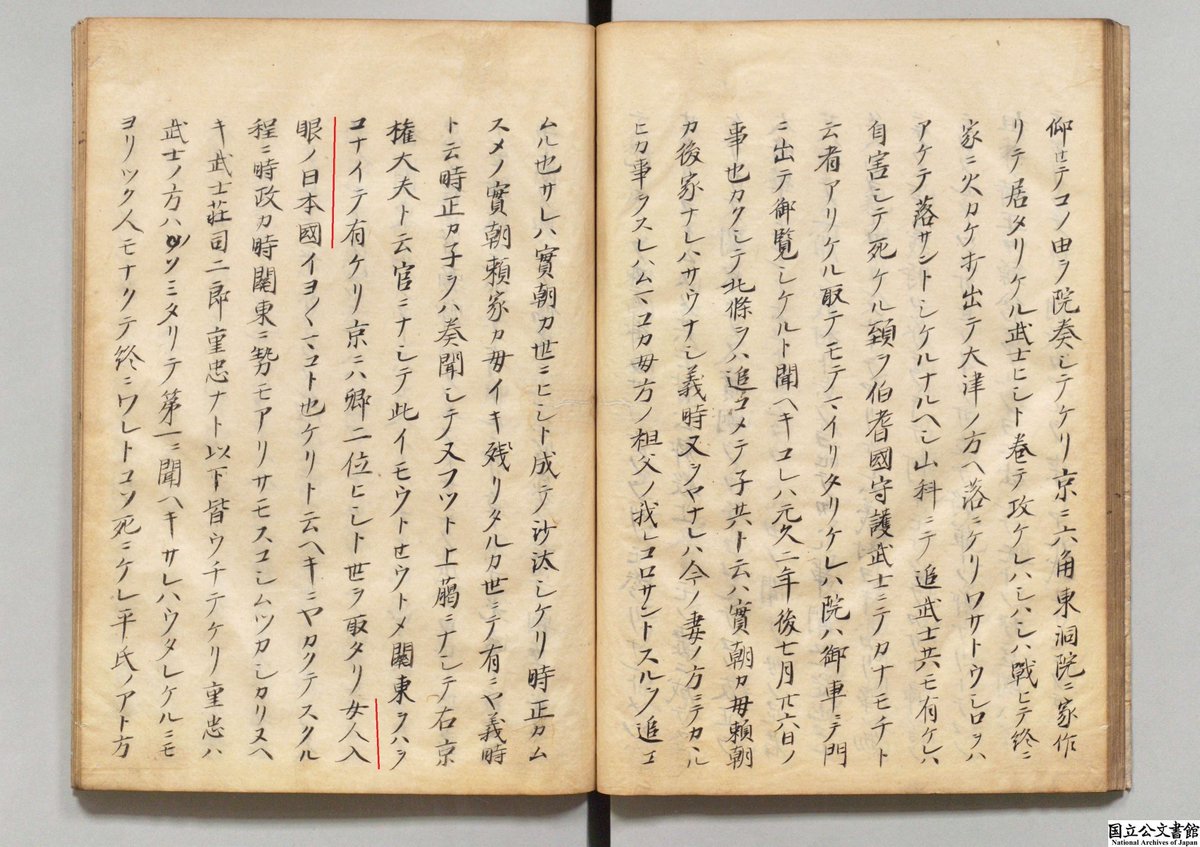

承前)源頼政は以仁王の令旨に応えて平家に対し挙兵した武将です。『頼政記』は頼政の事績を中心に編んだもので、『平家物語』の異本としても位置付けられています。詳しくは7月21日(土)から始まる第2回企画展「平家物語―妖しくも美しき―」で!

730

731

今日(1/7)から大河ドラマ「西郷どん」が始まりますね!鈴木亮平さんの隆盛、楽しみですね。画像は「徳川慶喜既ニ大政ヲ還ス而メ其実未タ挙ラス松平慶永薩藩ノ大ニ幕府ヲ疑フヲ憂ヒ慶喜ニ説キ西郷隆盛等ヲ招テ其真意ヲ諭サンコトヲ勧ム」。buff.ly/2lUq0ij

#西郷どん

732

【イベントのお知らせ】

明日8月1日(水)に琵琶語り「平家物語」を開催します。展示会のご観覧とあわせて、ぜひ会場までお立ち寄りください 。参加方法等については、こちらをご覧ください。buff.ly/2N2lbOT

#妖しくも美しき

733

【休館のお知らせ】

緊急事態宣言期間中、東京本館を休館します。

休館期間中の対応、引き続き実施する業務、今後の開館の日程等は、随時、HP等でお知らせいたします。

詳細はこちらをご覧ください。buff.ly/2KcIYw5

734

2021年は丑年。そこで『寛永民恩沢(かんえいたみのめぐみ)』から牛車の図をご紹介します。同資料は寛永3年(1626)、後水尾天皇が二条城へ行幸した際の行列の様子を描いたもの。この牛車は将軍家光の牛車で、後ろには尾張、紀伊、駿河、水戸と主要な親藩の大名が続きます。

buff.ly/2KqaPwL

735

今日(3/27)はさくらの日。東京では桜が見ごろを迎えています。画像は、江戸時代後期の幕臣、屋代弘賢(やしろひろかた)が編纂した百科全書『古今要覧稿』より「楊貴妃」というサトザクラの一品種。当館では同資料の桜の図をモチーフとした絵はがきも販売しています。 buff.ly/3aiIuQE

736

今が旬の魚といえば、鰹(かつお)。「初鰹」のシーズンですね。画像は幕臣の屋代弘賢が編纂した百科全書『古今要覧稿』より。同書は天保13年(1842)までに560冊が幕府に献上されますが、天保15年の江戸城本丸火災で焼失。当館は内務省購入の弘賢旧蔵本を所蔵しています。buff.ly/2ALAeM5

737

初夢に見ると縁起が良いものとして、「一富士二鷹三茄子」という文句がありますね。画像は『富岳細見記(ふがくさいけんき)』より、三保の松原から望む富士山の図。同書は江戸時代末期に成立したと推測される富士山についての案内記です。よい一年になりますように。

buff.ly/2KVbHci

738

今にふさわしい漢詩の一節をご紹介。――葉展びては影翻る砌(みぎわ)に当る月、花開けては散ず簾に入る風――蓮の葉は月光を受けて石畳に影を揺らし、花は芳香を漂わせ風に乗って簾から入る――平安時代に編まれた『和漢朗詠集』は夏の部にこの白居易の詩を引用しました。

buff.ly/2qCfQ7g

739

740

今日(2/4)は立春。ほとんどの勅撰和歌集は立春をテーマにした和歌から始まります。春の訪れが和歌の幕開けでもあるんですね。画像は紅葉山文庫旧蔵『古今和歌集』より素性法師の和歌――春たてば花とや見らん白雪のかゝれる枝にうぐひすのなく――雪を花に見立てています。

buff.ly/2sY4wnf

741

明暦3年(1657)1月23日、儒者として徳川家康に仕えた林羅山が没しました。晩年は明暦の大火で蔵書の多くを失い、心労で亡くなったとも。しかしそれでも多くの蔵書が現存し、当館に所蔵されているんですよ!画像は羅山旧蔵の『倭名類聚抄』。buff.ly/2mRE0c5

742

今日(5/19)から広島でG7サミットが開催されます。広島といえば毛利輝元が居城とした広島城があります。太田川河口の三角州に築かれた平城で近世城郭の特徴を備えています。画像は重要文化財の正保城絵図から安芸国広島城所絵図です。 digital.archives.go.jp/gallery/000000…

743

嘉禄元年7月11日(1225年8月16日)、北条政子が没しました。画像は林家旧蔵の『愚管抄』で、政子たち女性の活躍を「女人入眼の日本国(女性が仕上げをするのが日本だ)」と評しています。来年の大河ドラマ #鎌倉殿の13人 では #小池栄子 さんが政子を演じるそうですよ。 buff.ly/3jMZBSi

744

明治27年(1894)8月25日、細菌学者北里柴三郎がペスト菌発見を医学専門誌『The Lancet』で発表しました。北里はペスト流行中の香港に官命で派遣され、その原因菌を突き止めたのです。画像の『公文雑纂』には、発見につながった香港派遣に関する文書が収められています。

buff.ly/2WcJXFJ

745

春の特別展【江戸時代の天皇】4/6(土)~5/12(日)

ついに新元号が発表されました!当館では御退位・御即位を記念し、江戸時代の天皇をテーマとした特別展を開催します。天皇・朝廷と江戸幕府との関係、朝廷儀式や元号とその制定過程などについて取り上げます。buff.ly/2FxU2Bp.1 #江戸時代の天皇

746

今日(6/16)は #和菓子 の日。お菓子を食べる #嘉祥 の日にちなんでいます。江戸時代には将軍が大名や旗本にお菓子をふるまう一大行事となりました。画像は『柳営日次記』より享保2年(1717)6月16日の記事です。前年8月に将軍となった徳川吉宗にとって初めての嘉祥でした。 digital.archives.go.jp/img/4423145/104

747

当館のお隣、国立近代美術館では「高畑勲展」が開催中です。画像は当館所蔵の『竹取物語』で、高畑監督の「かぐや姫の物語」の元になった古典文学。「物語の祖」とも呼ばれますね。この夏休み、古典文学の世界を満喫したいという方は、ぜひ当館にもお立ち寄りください。

buff.ly/2xCEVCL

748

天正10年(1582)6月13日、山崎の戦いで明智光秀が敗走。その途上で死去したといわれています。画像は貞享3年(1686)に編纂された、徳川家康の政権樹立までを記した書『武徳大成記』。ここにも光秀の死が。来年の大河ドラマ #麒麟がくる ではどのように描かれるのでしょうね。

buff.ly/2Xyb4H3

749

そろそろ北半球の皆さんは秋を、南半球の皆さんは春を迎えますね。ところで、明治5年(1872)に刊行された『挿画地学往来』の世界地図を見ると、東半球と西半球で描かれています。江戸時代後半以降、日本でもこのような両半球の世界図が用いられていました。 #どうぶつの森

buff.ly/320UnYe

750

久寿2年8月16日(1155年9月14日)、源義賢が大蔵館(現在の埼玉県比企郡嵐山町あたり)で、甥の義平に襲撃され討死(大蔵合戦)。幼少だった義賢の次男は信濃で匿われ、成長してのち木曽義仲と名乗ります。実は埼玉生まれなんですよね。画像は天正18年(1590)写『平家物語』。 buff.ly/3peFbTC