26

キンランは立派な葉を持ちますが、実は光合成だけで生きているわけではなく単独で栽培するのはほぼ不可能です。ブナ科などの外生菌根菌との樹種との共生が必須で、栽培するには樹木が必要です(あまり現実的ではないので無理と思ったほうがよいです)。こうしたものを購入するのはやめましょう。 twitter.com/y_fomalhaut/st…

27

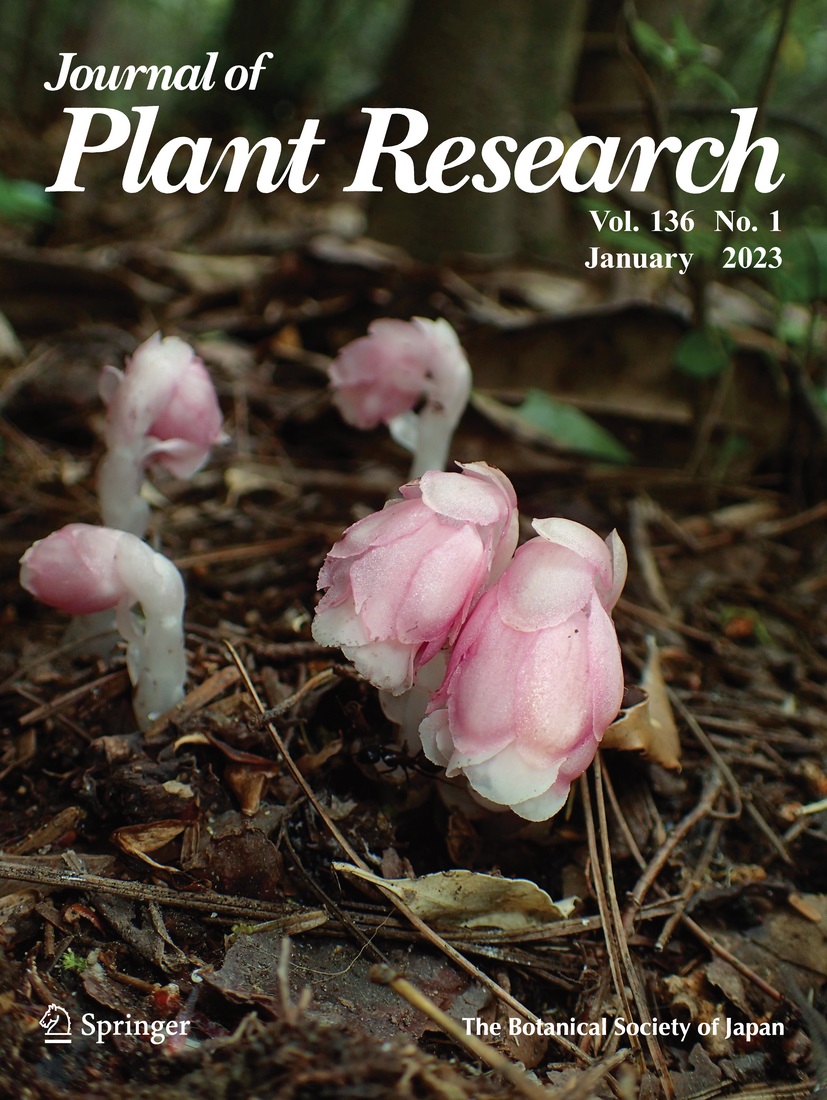

キリシマギンリョウソウ論文、正式に紙媒体でも出版されました!「映える」植物ということで表紙に選んでいただきました。森の雰囲気もわかるお気に入りの写真です!論文そのものもオープンアクセスですので、興味のある方でまだ読んでいない方はぜひどうぞ!doi.org/10.1007/s10265… twitter.com/tugutuguk/stat…

28

ラン科植物「サギソウ」の名前の由来となったギザギザの花びらの意義を解明した成果をEcology誌に発表しました。サギソウのギザギザが、花粉を運んでくれる昆虫の視覚的なアピールというよりもむしろ、足を引っかける支えとして進化してきたことが示唆されました。doi.org/10.1002/ecy.37…

29

31

光合成やめた植物「クロヤツシロラン」が、地下でも(栄養源として)、地上でも(送粉者を呼び寄せる道具として)キノコに頼って生きる「究極のニート生活」を行っていることを明らかにした論文をEcology誌に発表しました。面白い仕事だと自負しています。ぜひご覧下さい。doi.org/10.1002/ecy.21…

32

この疑問を多くの方がお感じのようなので解説します。赤色は鳥に対する適応と考えるのが自然であり、屋久島などの他地域のヤクシマツチトリモチは主に鳥に散布されていそうです。こちらは屋久島産の狭義の「ヤクシマツチトリモチ」をルリビタキが食べている様子です。doi.org/10.1002/ecy.31… twitter.com/2d0rn0t2d/stat…

33

スズメバチ、ゴキブリやカマドウマの仲間といった送粉者として重要視されない昆虫に光合成をやめた植物「ヤッコソウ」が花粉の媒介を託していることを明らかにした論文をPlant Biology誌に発表しました。doi.org/10.1111/plb.12…

34

ヒナノボンボリの第一発見者に話を伺うと、最初の発見の年(1988年)は数百個体あったそうなのですが、それからわずか2年で完全になくなってしまったそうです。お話を伺った感じでは、採取以上にたくさんの人が入ったことによる踏圧の影響が大きいという印象でした。

35

なお現物を見たい方は、人と自然の博物館で私が寄贈した標本の展示を企画してくださっているそうなので、そちらの見学もお勧めです。人と自然の博物館には1992年に採取された標本もありますので30年の年月に思いをはせながらご覧いただければと思います。

36

葉が退化したラン科植物「クモラン」の根は、機能的にはほぼ「葉」といえることを証明した論文をNew Phytol.から発表しました! 小林さん(大阪公立大)@Greeeening、田野井さん(東大)@keitaroTANOI、永田さん(日本女子大)@NagataJWUらとの共同研究です。doi.org/10.1111/nph.18…

37

もし仮に見つけられた方も、ぜひひっそりと見守っていただけるとうれしいです(そして同じ場所ではない可能性があるので、末次、もしくは、人と自然の博物館などの然るべきところにこっそりと教えていただけるとうれしいです)

38

甘い香りを放つシラタマタケの胞子散布者がスズメバチであることを突き止めた論文を発表しました。シラタマタケが、スズメバチに摂食されることは知られていましたが、胞子が生存しているか検証されていませんでした。主な胞子散布者がスズメバチ類である例は世界初です。doi.org/10.1002/ecy.27…

39

丹念に個体数を数え上げようとするだけで、その影響で翌年数が減ってしまうくらい繊細な植物です。

40

カニグモの仲間のハナグモが蛍光を使って餌となる昆虫をおびき寄せているのではないかという論文(エッセイ)を,蛍光写真で有名な眼遊さん(@ganyujapan)と一緒にアメリカ生態学会誌に発表しました.doi.org/10.1002/fee.22…

41

以前提唱した「飛べないナナフシは鳥に食べられることで長距離分散する」との仮説に対して、系統地理学的な側面からサポートを試みた論文をbioRxivに登録しました。査読無しなので、詳しい解説は査読付き論文掲載後にしますが、飛べない昆虫としては異例の結果です!

doi.org/10.1101/2023.0… twitter.com/tugutuguk/stat…

42

間接的な腐生植物の証明論文を、New Phytologist誌に発表しました.厳密な検証が望まれていた「枯れ木を食べる植物の存在」を,放射性同位体を用いた手法でエレガントに証明しました.3本の指に入るお気にいりの仕事です.1か月限定でオープアクセスです.ぜひご覧ください!doi.org/10.1111/nph.16…

43

キンランが光合成以外の方法でも炭素を調達しているのは、葉が真っ白なアルビノも立派に開花することからも分かります。普通の植物なら種子に蓄えた養分を使い果たすとアルビノだと枯れてしまうので、アルビノでも開花できることは菌への寄生能力があることの証拠になります。doi.org/10.1002/fee.23… twitter.com/y_fomalhaut/st…

44

このような事情を鑑み、プレスリリースはもちろん、論文本体でも詳細な自生地情報はなるべく出さない対応をとっております。神戸と三田はそれなりに離れていますし、他にも生き残っている場所はあると思いますが、環境負荷の高い探索(リターの除去など)は謹んでいただけるとうれしいです。

45

タヌキノショクダイの仲間が10年以上のスパンで個体数が減らずに残っているところは情報が管理されており、一部の人しか訪問しない&訪問する際も土壌への影響を最小限にするため、土を踏まずに根づたいに歩くといった慎重な対応をされているところに限られる印象です。

46

なお「再発見したのは、この植物に名前を付けた研究者本人」というのは厳密には違っていて、再発見の報告をとりまとめたのは私ですが、第一発見者は私のラボに所属していた学生さんです(本文も読むと理解してもらえますが、タイトルだけだと若干ミスリードなので補足です)。 twitter.com/livedoornews/s…

47

多くの陸上植物は、昆虫などの動物に受粉の手助けをしてもらっているが、海藻(紅藻)でも甲殻類が受精に関与していることが明らかになったとのこと(これまでは海藻は水流によって受精すると考えられてきた)。動物のよる受精が進化したのは陸上植物が出現する前だった可能性も指摘。夢のある研究だ。 twitter.com/JeffOllerton/s…

48

以前ナナフシの卵が鳥に食べられてもふ化することを報告しましたが、この論文をもとにした絵本(かがくのとも)が出版されました。末次は監修として参加しました(裏表紙ですが論文情報も記載していただきました(笑)。本日から発売とのことです。ぜひご覧ください。fukuinkan.co.jp/book/?id=6815

49

地主さんの反応によっては、なるべくひっそりと論文だけ公開しプレスリリースも行わないでおこうと考えていました。その意味では本当に良い方のところで発見できたおかげで、大勢の皆様にも楽しんでいただくことができたという次第です。

50

「雛祭り」に関連がある光合成をやめた植物ということで,こちらは「雛の雪洞(ヒナノボンボリ)」を紹介.ボンボリということで,ヒナノシャクジョウ以上に雛祭りちっくかな(笑).絶滅したと考えられていましたが,発見者の協力を得て,30年ぶりに再発見しました! doi.org/10.18942/chiri…