101

ミーム化して本来の切実さが失われていると言われればそう。

103

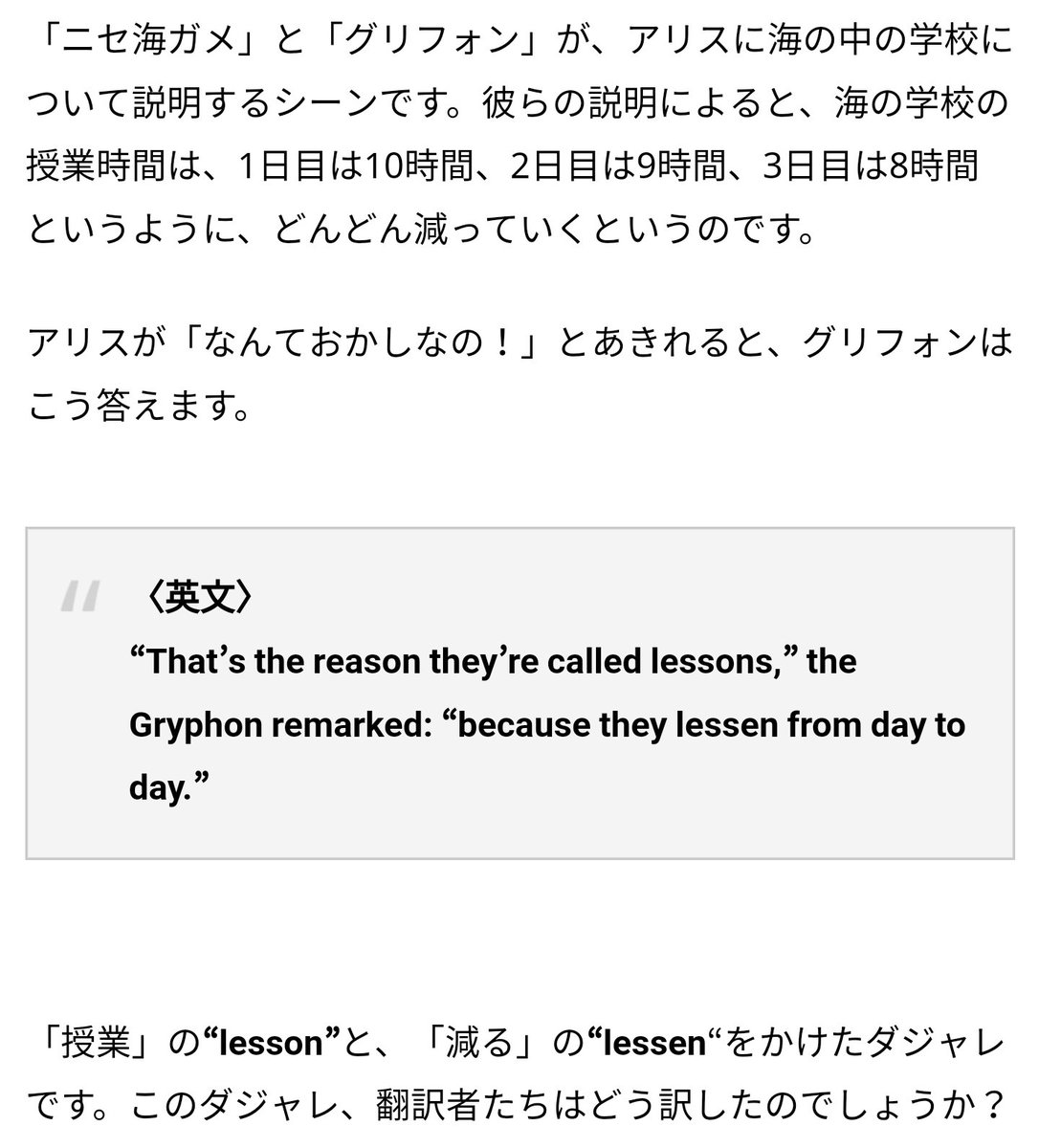

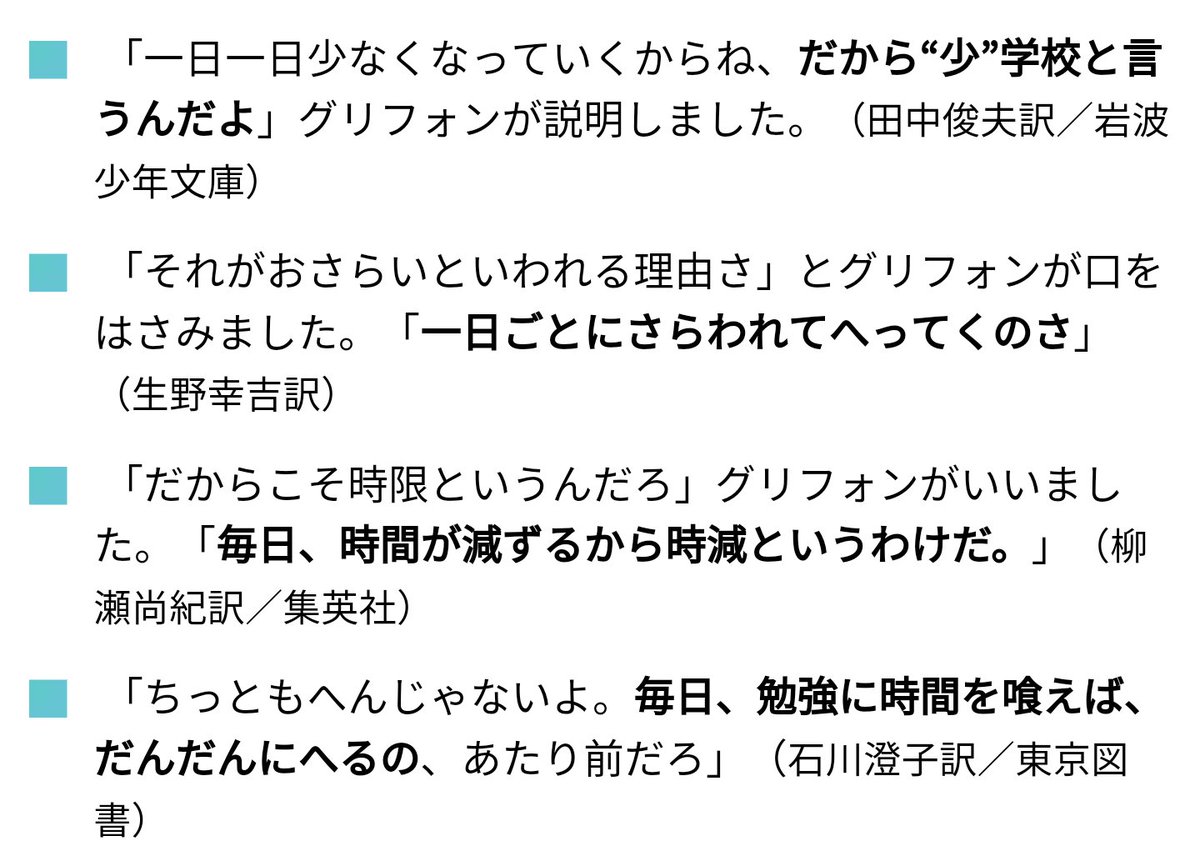

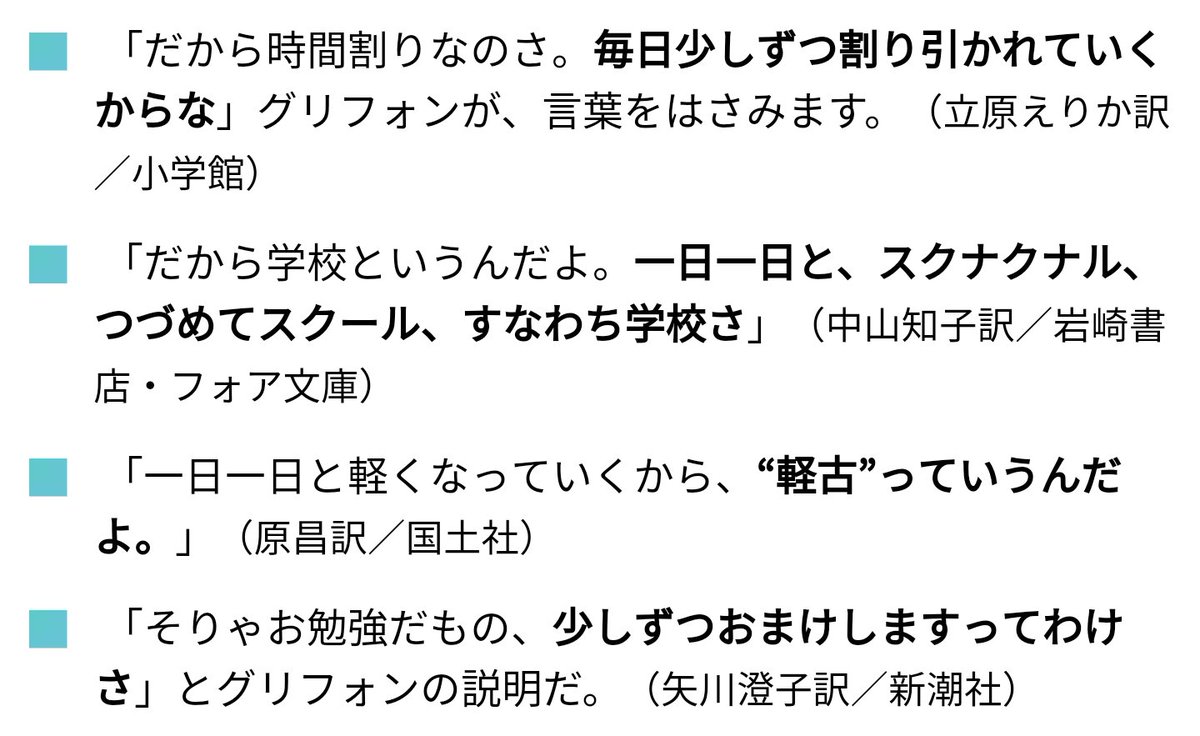

ふしぎの国のアリスのような、言葉遊びがメインの作品は、訳者の腕の見せ所ですね。

blog.iknow.jp/posts/5915

105

チューリングテストを抜けるレベルのAI産テキスト、いまはスクショとして拡散する程度にギリギリ留まっているけど、そのうち「それっぽい情報サイト」を大量に生成して広告収益をせしめるタイプの商売が始まったら、これまで以上にジャンク情報がネットに氾濫することになるのでは。

106

前述の通り、現代のインド映画を取り巻く状況は政治的な文脈と不可避ですが、そんな中で「異教徒と手を繋ぎ」「歌による革命」を差し挟めたというのは、ラージャマウリ監督の一つの意地だったのではないでしょうか。

107

昔は恥ずかしい記憶がクラッシュバックするたびにのたうち回ったものだが、最近は不意にフォルダの中から「悪い記憶.exe」が現れても、キャプションだけ見てクリックはしないという知恵をつけた。

108

「商業的展開のために喉越しをよくする作業」においては、多分ポリコレすらチェックリストのいち項目にすぎない。

109

なぜ指輪物語とかスター・ウォーズみたいな火薬庫で……とは思うけど多分もう今はその辺クリアしないと大きな予算を引っ張れない時代なんだと思う。

110

今これ貼るの絶対怒られるだろうなあ、と思いながら貼るんですが、

アラン・チューリングが1947年に人工知能の基礎概念を提唱した公演の書き起こしにこんな記述が。

(リンク先pdf注意)

matsuyama-u-r.repo.nii.ac.jp/%3Faction%3Dre…

111

「Kawaiiは差別用語」に原宿系クリエーターが世界へ反論「誰でも使っていい」 yorozoonews.jp/article/144576…

ちゃんと「文化盗用」に関する議論の文脈に則って反論している辺り、とても頭のいい人なんだろうなと感じる。

113

114

配信はdアニメかU-NEXTらしいです。

doga.hikakujoho.com/library/000138…

115

水星の魔女、視聴者のスレッタとその周囲の人々への目線が、概ねエアリアルくんからの目線に一致するため「ガンダムに感情移入」するというレア体験が出来る。

116

ちょっと見た感じ、

マスク解禁→

街中でマスク外す人が少ない→

花粉症のせいだという人が多い→

花粉症は自称なのでは?

という事らしい。

や、別にマスクに抵抗ない層からすると、花粉症とか関係なくマスク付けてもええやんね。

117

マップには基本的に人工物を置かない(又はモジュール再利用)

→人工物を頻繁に再利用すると違和感があるが、自然物はテクスチャやアセットの繰り返しがバレにくい。

→人工物は劣化して消滅するという設定+設置される人工物はすべて「自分/他プレイヤーがおいたもの」とすることで、再利用の理由付け

119

Midjourneyの有料コンテンツは、評価の高い出力絵を一覧して見られる上、それらのもととなった「呪文」も一緒に掲載されている点が良い。

弱点と思われた「女性の顔」「ポップなイラスト」「平面構成」などの高度なイラストが沢山見られる。

ウィザードたちの言い回しを真似て神絵に近づこう。

120

上限10個という縛りはあるものの、「孔明の罠」とか「驚異的な中毒性」みたいな、ジャンルを横断するふわっとした共通要素でも検索できるのは強い。

121

そのような視点を経て「橋のシーン」をもう一度眺めると、イスラム教徒の格好をした主人公が、インド国旗(のデザイン元の一つ)に守られて炎を凌ぎ、ヒンズー教徒と手を繋ぐという描写に、一つの意図を感じ取ってしまいます。

122

主張のために世に迷惑をかける団体、後発の「似た主張だけど穏当な表現方法の別団体」が、「あんな連中とは一緒にしないでほしい」と言いつつ参入すると、世間は「最初から貴方達みたいな方法なら受け入れたのに」と円満な空気を出しつつ主張を受け入れさせる事が出来る。

123

また、中毒性のあるゲームとはテトリスやCivのように短期的な選択に対して短期的な報酬が直ぐに与えられることを繰り返すものが多いが、それを「マップ移動」という本来冗長な動作に紐づけ、移動の一歩ごとに選択と報酬を与えることで「中毒性のある移動」というゲーム性を作ったのも凄い。

124

これは卑怯な見解で、「面白かったものを気持ちよく楽しんでいたい」という偏見の結果かもしれません。ただ、強いエンタメの力に二の足を踏みそうな方に、一つの視点をご提供できれば幸いです。

125

トレパク指摘、「努力せずに努力した人にマウント取れる」という点で、「ネットの『真実』一個で体系的な勉強してきた人にマウント取れる」陰謀論と似た心理的誘引力がある。