476

最近「多様性」は疑義を許さない絶対教義みたいになっていますけど、そもそも「多様性がなぜ組織のパフォーマンスを上げるのか?」と訊かれて答えられる人がどれくらいいるのでしょうか?多様性と組織行動のメカニズムを理解しないままにただ多様性を高めれば組織のパフォーマンスはむしろ低下します。

477

「多様性」をはきちがえてるケースが多いように思います。「砂糖だけある」という状態よりも「砂糖と塩がある」という状態の方が料理の幅は広がりますが「砂糖と塩が混ざったものがある」状態では何の料理も作れません。

478

多様性の問題は本当に難しいですね。ビジョンや価値観について多様性を認めると単なる「烏合の衆」になってしまう。組織というのは一方でレーザーのようにフォーカスを絞った目標・ビジョン・価値観が求められる一方で、アイデア・手法・アプローチには多様性が求められるわけですからね。

479

建築家の隈研吾さんは、大学院に進学する際、当時、建築は作らずに未開集落の調査ばかりしていた原広司研究室に入っています。同期は「何の役に立つの?」と哀れんだそうだけど、隈さんは「役に立たないという確信があって進んだ」と自伝に書いてます。さすがというしかない。

480

「負ける技術」というテーマで本を書けないかなあ、と思っています。世界を巨大なトーナメントと考えれば最後は全ての人が敗者になります。全ての人が敗者になるシステムの中で生きているにも関わらず、「負け方」が教えられず、「勝ち方」ばかりが喧しく叫ばれている。需給ギャップがあるわけですね。

481

本を読んでいて眠くて仕方がないとき、どうすれば良いか?僕自身も随分と悩んだ問題なのですが、結論から言えば「体が『要らない本だ』と教えてくれてるのだから素直に従えばいい」と考えることにしました。それから随分と無駄なインプットがなくなったように思います。

482

Facebookが恒常的リモートワークを許可したのは明確に採用戦略です。そうすることで世界中のどこに住んでいてもFBで働くことが可能になる。今後、オンライン上の同時通訳システムが実用化されれば、英語ができないという理由で日本企業で働いていた人も日本にいながらFBで働けます。「働き方」新時代。

483

少し前に「共感しすぎて動けない」という状態に陥ってしまったことがあるのですが、本書を読んで危険な状態だったんだな、ということがよくわかりました。「共感には罠がある」ということをわかりやすく説いています。支援や奉仕に関わっている人は必読だと思います。

amazon.co.jp/Compassion-%E3…

484

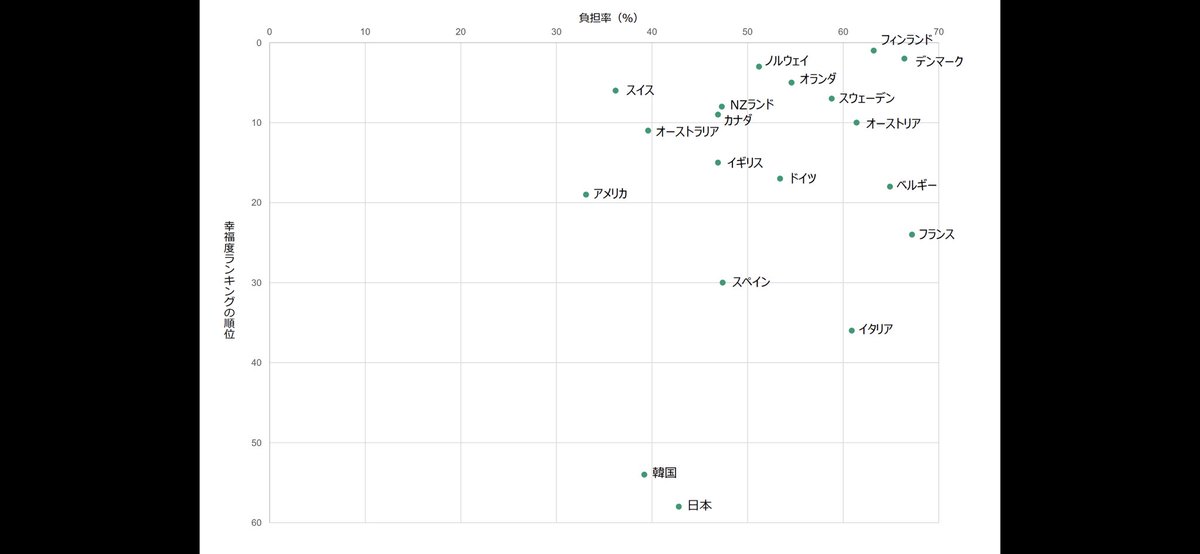

年収が上がるなら貧しくなってもいいの!健康になるなら病んでもいいの!アタマが良くなるならバカになってもいいの!モテるなら愛されなくてもいいの!経済成長するなら国が滅びてもいいの!と考えてる人のなんと多いことか…

485

行政や企業の方針を決めるエリートたちは「数値目標を与えられると意味も考えずにそれを達成したがる」「数値評価で人に負けるのが大嫌い」という、非常に迷惑な二つの特徴を有しています。暴走を阻止するには「残された人々」がきちんと声を上げないといけません。

486

自分の幸福にしか興味がない、という人がもっと増えると、世の中は随分と良くなると思うのですけどね…

487

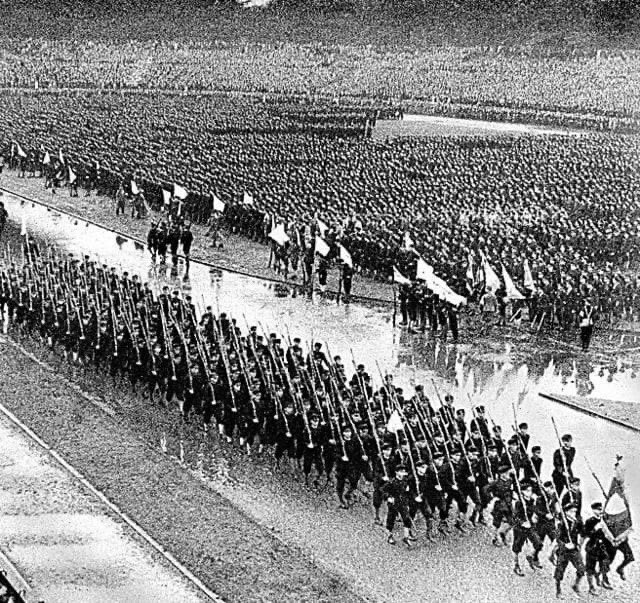

戦争がなぜ絶滅したかっていうと、やっぱり価値と大地が分離したからですよね。シリコンバレーを占領してもシリコンバレーの富が手に入るわけではない。残された例外が石油と宗教でこれは未だに大地と紐づいてるので永遠に小競り合いが収まらないという。

488

ジョアン・ハリファックスは「娯楽的敵意」に気をつけなさいと言っていますね。何か仮想敵を置くと自分も他人も盛り上がるわけです。でもこの敵意は決して建設的な何かを生み出さない、とジョアンは言ってますね。特にTwitter上にはこの「娯楽的敵意」が蔓延してるので気をつけたいものです。

489

1986年に無印良品の生みの親であるデザイナーの田中一光は「文明社会に対するひとつのレジスタンスとして、無印良品のような商品が生まれてきたわけであるから、それに共鳴する人はたぶん世界中にいると思う」と書いています。結果は見事にその通りになったという。

490

気がついたんですけど、ビジョンが明確なビジネスって必ず「敵」も明確なんですよね。Googleなら「情報の格差」が敵だし、スタディサプリなら「教育の格差」が敵だし、国境なき医師団なら「医療の格差」が敵。問題が希少化する世界だからこそ「敵をデザインする」という考え方が重要なのかもなあ、と。

491

定石がリセットされる今後、大量のトライ&エラーをやった主体者ほど早く正解に行き着くので有利なのですが、その過程で生まれる「大量の良質な失敗」をどう処遇するかがポイントです。この失敗をかつての失敗と同じようにペナライズすると「大量のトライ」に強いブレーキがかかることになります。

492

英科学誌ネイチャーに続いて仏高級紙ル・モンドも日本学術会議の任官拒否を批判。私たち日本人がボンヤリしてる中、世界が日本政府の「知に対する姿勢」を厳しく問うています。キチンと声を上げましょう。

lemonde.fr/international/…

493

人生には力づくでやらなければならない時、大胆に流れを断ち切るべき時と、逆にそうしては絶対にいけない時、流れに身を任せてタイミングを見計らなければならない時があると思うんですね。人生の達人というべき人はこの見極めが自在なんですよねえ。

494

今日は久々に朝の東京なのですが、すれ違う人々の表情の暗いこと。先日、京都精華大のサコ学長が言ってた「マリから知人が来ると東京の人の目、特に子供の目が死んでるのにみんなビックリする」という話を思い出してしまった。

495

カッコいいですねえー

sumatome.com/su/13174111604…

497

良いビジョンと悪いビジョンはどう判断するのか?などという驚天動地の質問がよく来る。そんなもの「自分がワクワクするかどうか」に決まってるだろ!と。自分がワクワクしてないビジョンにどうして他人がワクワクするのか。「心を動かす」ということをしてこなかったツケが回ってる人が多い。

498

499

揚げ足を取ろうと思ったら相手の足元を見なければなりません。そうすると目線が下がってしまうんですよね。本当は「相手が見ているもの」を一緒に見ることが大事なんですけどね。

500

世の中がもし悪い方向に進んでいる、と思われるのであれば、まずはその原因となっているのが他の誰でもない自分自身なのだ、ということを認識する必要があります。