352

パンデミックを機会に「人間関係の断捨離」をしましょう。精神科医の泉谷閑示先生は「自我の回復」には「好き・嫌いの表明」が重要だと言ってますが、最初に「嫌い」を表明しないと「好き」が出てこない、と言っていますね。会いたくない人には会わない。

353

先日、50代半ばの友人から「完全引退します」と連絡を受け「え!?まだ元気でしょ?」と返したら「何言ってるの、元気なうちに引退するから次が楽しめるんじゃない。元気がなくなってから引退して、それで何すんの?」と言われ、言葉を返せなかった。

354

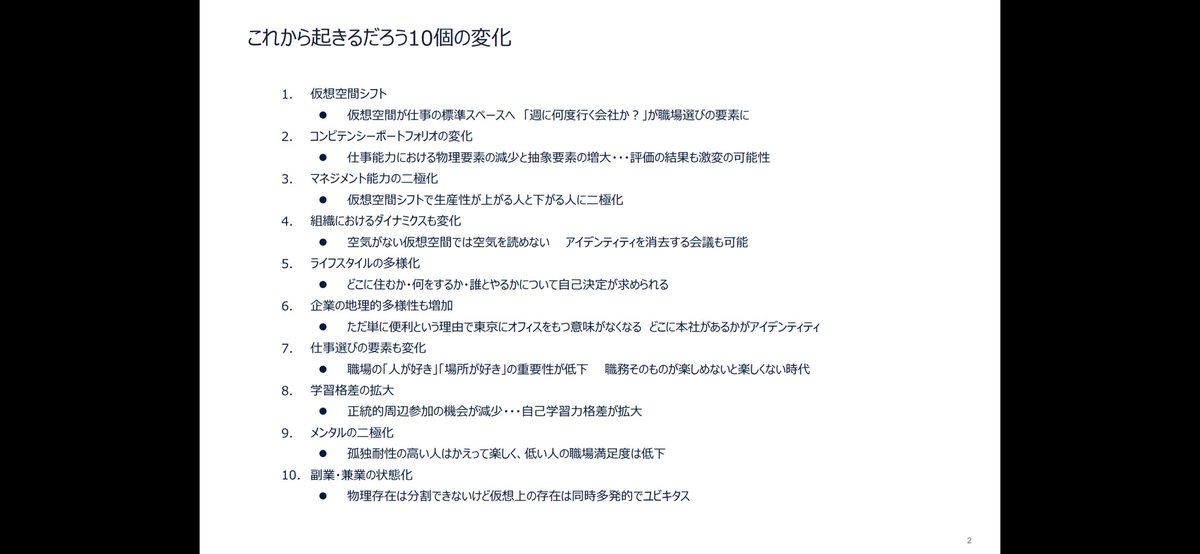

コロナ後には東京一極集中の傾向にも変化が起きるでしょう。社会生活の仮想空間シフトが進めば物理空間の利便性プレミアムは消失します。週一で会社に行く程度なら軽井沢や葉山に移住したいと考える人も多いでしょう。個人の嗜好に応じて居住地が多様化すればそれは素晴らしい社会変化だと言えます。

355

仮想空間シフトが進むことで「情報財」を扱っている人の生産性がメチャクチャ上がっている一方で「物理財」を扱っている人の生産性がものすごく下がっている。これは言うまでもなく格差の拡大を招くことになるので、やはりベーシックインカムのような社会的セイフティネットの導入が必要だと思います。

356

コロナの影響でこのまま仮想空間シフトが進むと物理的に移動する需要が激減します。物理的移動は必ず炭素排出を伴いますからこれは環境にとっては非常にポジティブですね。自動車会社にとっては壊滅的な影響を及ぼすことになりますけど。

357

アリのコロニーではエサ運びに参加しない「働かないアリ」がプラプラすることで新しいエサ運びのルートが見つかって巣の生産性が上がります。好奇心旺盛でルールに従わない人物も同じ効用を持つと想定されますが、残念ながら多くの組織ではこのような存在が許容されない。

358

本当の問題は「経済成長しない」ということではなく「経済成長しない状態を豊かに生きることができない」という「心の貧しさ」なんですよね。

359

コロナ後は職場の学習のあり方も大きく変わる可能性があります。なんとなく先輩の仕事を見て覚えるという、いわゆる「正統的周辺参加」は職場が仮想化すると非常に難しくなります。コロナ前後では身体的な学習機会が大幅に減少するので人材育成、特に新人の育成に大きな格差が生まれると思います。

360

近代化と都市化は必ず同時に起きます。近代化は「畑や海」から「脳」へと付加価値の源をシフトさせることですが「脳」は一箇所に集中させた方が効率的なので都市化が起きるわけです。でも仮想空間は都市よりもっと効率が良い。コロナ後に都市化のトレンドが逆転すればそれは歴史上初めてのことです。

362

ちなみにこれはコピーライトフリーなのでどなたがコピペして使っても全く問題ありません。 twitter.com/shu_yamaguchi/…

363

コロナの影響によっていろんな常識がフィクションだったってことが明らかになるんだと思います。大企業とか会社は都市にあるとか毎日通勤するのが当たり前とか、みんなフィクションだったんだなあということが次々と明らかになっていくと思います。

364

狼と犬を個体として戦わせたら犬は瞬殺されます。でも狼は絶滅し、犬は繁栄した。パワーをもつ存在に懐くことが生存に有利だからです。これは組織内の生き残りにも同様に働くメカニズムですが「狼みたいな人」がぜんぶ駆逐されて「犬みたいな人」ばかりになった会社なんて僕は嫌ですね。

365

仮想空間シフトが進むと「都市」に集まる必然性は無くなります。トヨタさんは昨年末に「スマートシティ」という構想を出しましたけど、やっぱり「シティ=都市」が前提になってるんですよね。まあタイミングが悪かった、ということでしょうけど、これからは「ヴィレッジ」だと思います。

366

物理移動がなくなって仮想空間シフトしたことによって急速に大気汚染が改善していることを報じるWSJの記事。つまり以前の状態が異常だったということです。もう後もどりできない世界にきている。

jp.wsj.com/articles/SB124…

367

ツマラナイ仕事に関わってワークライフバランスで帳尻を合わせるより、夢中になれる仕事を追求してワークライフブレンドで生きてく方が楽しいし結果的には経済的にも成功するでしょうね。コロナ後にはますます両者での二極化が進むと思います。

368

つくづく「感情に忠実に生きている人は強い」と思います。「感情」は人間が進化の過程で獲得した一種の武器ですから、それを押し殺して経済合理的な生き様を志向することは、むしろ生物個体としての戦闘力・生存力を毀損することになります。予測なんてコロナのカオスで吹っ飛びましたよね。

369

失業率が5%から10%に上がればみんな「問題だ」と思うわけですが、これが更に20%、30%、50%、70%と上がっていって100%になればそれはユートピアを意味する・・・この数値の連続性のどこにネガティブからポジティブに切り替わる分水嶺があるのか。

370

需要は必ず飽和します。需要が飽和した世界で生産性を上げるイノベーションが起きれば、仕事は増えず、失業する人が増え、富はごく少数の人に集まり、格差が拡大します。イノベーションが貧困を生み出してるわけです。これがアメリカで起きてることですよね。簡単なロジックだと思うんですけどね。

371

不要不急な仕事は止める、となってもどうしても動かさないといけないのが日用品・食料品の流通やゴミ収集に代表される生活基盤サービスですね。本当に助かります。でも実は、そういう「要で急」な仕事こそが決して高給ではない一方で、止まっても何の影響もない仕事の多くが高給という矛盾。

372

仮想空間シフトが進むと社会全体でセレンディピティが縮小する恐れがあります。セレンディピティって物理的に動くことで起きる偶然の出会いによりますよね。なので仕事が仮想空間でやることが当たり前になった時代にこそ、物理的に動く・・・つまり「旅」が重要になってくると思います。

373

思いっきり自分らしく自分のツノを振り回して生きている人を見ると、かつて自分のツノを矯めて従順に生きること選んだ人は腹を立て、大概は攻撃しようとします。でもそんなことやっても幸せにはなれませんよね。なぜ腹が立つのか、自分のツノをかつて矯めた自分に腹を立ててるので

すから。

374

以前、早稲田の入山先生が「人の創造性は累積移動距離に相関する」と言ってました。本当にそうだと思います。コロナ後の「移動の少ない世界」では意識的にセレンディピティを求めて動く力、動いた先で偶然に出会ったものに気づく力、それを仕事に適用して結びつける力の三つが大事になると思います。

375

あと仮想空間にいると自分と意見の合う人ばかりと接触することになるので多様性を受け入れる力、異なる立場や意見に耳を傾ける寛容性が毀損される恐れがあります。こういう時代だからこそ、以前にも増して多様性を受け入れる寛容さ、共感する力、想像する力が求められると思います。