26

去年の講義で、「遺伝子組み換えのオス蚊を撒くと、メスにそれを避けるような選好性が進化すると思います」と予言していたのですが、一年たたないうちにまさに野外でそのようなことが起こったようでちょっと驚きました。

27

生物好きは、生き物を知らないのは損だと常々思っているかもしれませんが、生き物の関心の低下が経済的に大きな損失になってそうな事例を聞きました。漁業です。消費者の認知が低い種は、美味で水揚げ多くても、価値が非常に低くなるそうで。逆に、魚の知識の向上で、水揚げは同じで収入が増えるかも。

28

件の農学部の是非はいいとして、圃場で農業の研究をする農学部の教員が激減したのは間違いない。これには、アカデミアの評価システムが大きく関わっていると思います。1つは単純に圃場研究は論文が出にくい。基本的に、圃場研究は年に1回しか結果が出ない。

29

しかし本当に毎年大量の有機質肥料を投入しなければならなかったのですね。排泄物以外にも、踏土(農家の門口にごみ,ぬか,はきだめなどを散しておき人馬に踏まれて腐熟させたもの)とか用水路の泥土とか、使える栄養を田んぼに全て投入している。これが伝統的な有機農業なんですよね。農業は大変だ。

30

人糞・厩肥の窒素含有量は0.5%くらい、化成肥料の10分の1以下なので単純に重い。機械無しでこれはしんどい…。参考資料はこちら、「江戸時代中期の稲作と施肥」pdfです。 jcam-agri.co.jp/book/data/%E8%…

これに苗代・代掻き・移植・無限除草(しんどい)・収穫・脱穀精米と。害虫来たら終わり。つらい…。

31

今回の研究は、いろんな方の協力がなければ達成できませんでした。共著者である多摩動物公園の田中さん(九大の先輩です)・同僚の東大・曽我さんをはじめ、東京動物園協会の方々、けものフレンズプロジェクトの方々、国環研の坂本さん、その他原稿を見ていた方々、どうもありがとうございました。

32

嬉しいことに、講義への質問に「スライドが見やすいですが、スライドを作るときに意識する点は?」みたいな質問が。これは千葉大学が誇る研究発表プレゼン術の伝道者、高橋佑磨さんらのウェブサイト『伝わるデザイン』を紹介しなければ。

tsutawarudesign.com

33

作物学小麦回の質問、『グルテン=体に悪い』への疑問が多い。もともと、グルテンに免疫応答してしまう患者のためにグルテン・フリー食材はあったが、それが体にいい/ダイエットにいいとするインフルエンサー等の影響で疑似科学化。それに大手食品企業も乗っかり、収拾がつかない状況のようだ。

34

『地球を救うには人類を減らすしかない』という寄生獣的な環境問題の解決策は巷に溢れ、研究者からも発信されますが、この言説を証拠に基づいて舌鋒鋭く批判した意見論文。

「人間集団の減少は、生物多様性保全の必要条件でも十分条件でもない」Biol. Conserv. (2022)

sciencedirect.com/science/articl…

35

生物多様性と金融の講演で最も記憶に残っているのは、熊本が8000億円規模の半導体工場を誘致できた理由の1つは「阿蘇由来の高品質な地下水」だったということ。熊本の人たちが、阿蘇山系の森林はもちろんその下流の水田を適切に保全してきたことの賜物。生態系全体の保全がお金につながる骨頂です。

36

麦踏(ムギが小さいときに踏み、草丈を抑制し分げつを促す栽培技術、収量増加につながる)は、古くから世界中で行われてきたと思っていたら、日本で発展した経験知でだったのか!知らなかった!!定量的な研究も日本語論文のみだったらしい。Front. Plant Sci. (2014)

frontiersin.org/articles/10.33…

37

秋になると”あの芳香”が気になるイチョウ(の肥大した外種皮)。意外にも有効な種子散布者は不明のよう。鳥類、食肉・げっ歯目の利用は報告あるが、イチョウ綱の仲間は悉く絶滅して自生地(中国南部)も限られてるので、検証が難しい。あの匂いから腐肉食性動物(含む恐竜)ではと考えられているそう。

38

現在、昆虫の多様性の減少が世界的な課題として認識されています。昆虫の保全が進まない理由のひとつが、市民に広く存在する虫嫌いだと言われています。われわれの研究成果から、虫嫌いを緩和するための方法を2つ提案しました。①野外で虫を目にする機会を増やす、②虫の知識を増やす です。

39

イネ科・アブラナ科・キク科・タデ科など幅広い雑草でこのような逃避行動が報告されています。報告はされていませんが、オオバコなど身近な雑草でも起きていそうです。(昨日、水没したオオバコが葉を立ててる様子を見て論文検索しました)

参考文献:nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.11… New Phytologist (2006)

40

論文は、オープンアクセスなので、ぜひご覧ください。

Fig.3にフレンズの面々が載っています。

41

学部1年生に生態学のおすすめの図書を聞かれました。入学していろいろな研究室に訪問して(私のところにも来ました)、生態学が面白いと感じたそうです。

生態学好きの皆さんだったら何を薦めますか?沼に沈めるための、珠玉の一冊をお聞きしたいです。

42

リリース出ているようなので、紹介させてください。

>足元で起きている進化: 都市と農地における雑草の急速な適応進化と防除への影響 | 日本の研究.com research-er.jp/articles/view/…

リリースの写真は、東大赤門前のメヒシバです。高校生に不審な目で見られながら、這いつくばって撮影しました。

43

日本で獣肉がタブーだった時代にウサギを食するために、鳥とみなして一羽二羽と呼ぶという説があるのは有名ですが、似たことが南米でもあったそう。16世紀に入植したキリスト教関係者は、イースター前でも肉を食べるために、カピバラを魚とみなし養殖すら行っていたそうです。美味しいのかな、カピバラ

44

ナガミヒナゲシって、誤情報として絶妙ですよね。確かに外来種ですが、「根こそぎやられて生態系は破壊」どころか在来種への影響は不明だし(農地/都市など攪乱地にしかない?)、アレロパシーの影響なんて誰も調べてない。でも駆除することは誰の不利益でもないので、怪文書がネットの海に漂い続ける twitter.com/nikojun619/sta…

45

赤ちゃんの泣き声の進化的な理由を理解しても泣き声のうるささは変わらないけど、心持ちはだいぶ変わると思う。「あ~、これは大人がうるさいと思う音域が自然選択によって選ばれたんだな~。自然選択はすごいな~。こりゃもう仕方ないな~。」と。

46

Q. 世界最大の侵略的外来生物はなにか?

A. コロンビアのカバ

コロンビアの麻薬王が勝手に輸入したカバが野生化、個体数&分布拡大中。駆除か分布制限しないと激増すると予測。Biol. Conserv. (2021)

sciencedirect.com/science/articl…

カリスマ的人気のある絶滅危惧種の侵略的な集団を駆除可能か?注目の事例

47

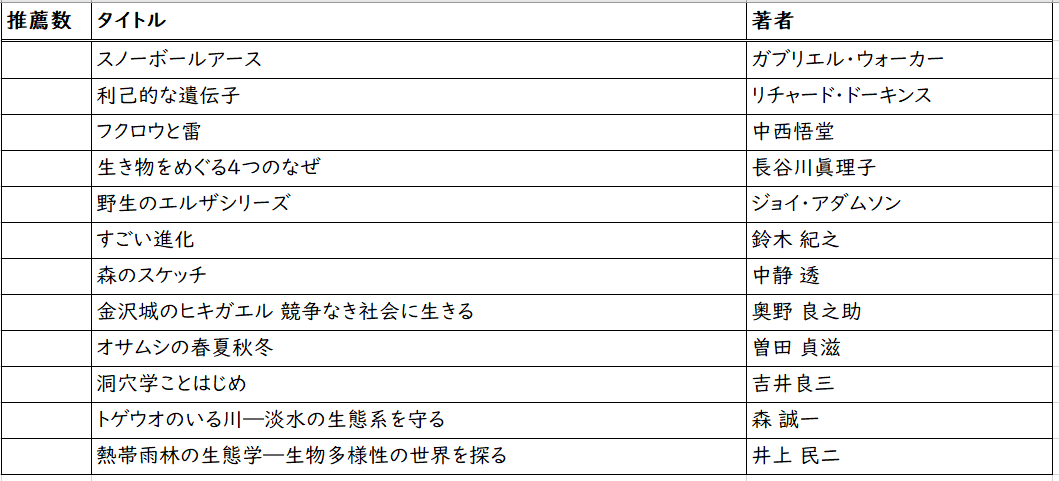

みなさま推薦どうもありがとうございました。私がチェックできた範囲で66冊の本が挙げられてました。まとめましたので、ご覧ください。最初の画像が教科書的な本、残り3枚の画像が非教科書的な本です(私基準)。「捕食者なき世界」が最多推薦でした。生態学はファンが多くて幸せな学問ですね。 twitter.com/Alien_Evolve/s…

48

よく考えると、太陽光発電の雑草管理は雑草学の専門家が大きな貢献できる分野な気がします。何度も除草剤撒き続けて成長の早い攪乱依存の1年草を維持し続けるコストは膨大ですよね。災害にも弱そうだし。比較的成長が遅く管理の楽な植物群集に移行させる技術はニーズが高いのではないでしょうか。

49

50

先日のシンポで印象的だったのは、作物の研究者から「生態学者が理想とする農地」を提案してくれた方が作物栽培側もそこに合わせて技術開発できる、と言われた点。共同研究者によると、同じことを都市計画の研究者にも言われたそう。曰く「生態学者は”極力、生き物を減らすな!”と言うが、