76

「発達障害の人にわかりやすい環境は、発達障害以外の人にもわかりやすい」

ほんとこれだよね。発達特性がある子は特別な配慮・支援が必要だけど、そうじゃない子には不要なわけじゃない。わかりやすいことはみんなにとってわかりやすい。

77

所得制限「最初は年収700万円と言っておいて、最終的には1000万あたりにするんだろうね」と夫が言っていて、それはあるだろうなぁと思った。世間の声を聞いた“風”を演出できるし、制限から外れた世帯からは反対の声が消える。そして声にならないくらい少ない世帯だけ切られる。

#所得制限反対

78

幼保無償化の所得制限の先にあるのは、最終的には無償化自体の撤廃だよ。本当はどの家庭も他人事じゃない。所得制限を設けるやり方は、同じ子育て世帯の中で分断が起こること狙ってるんだよ…分断されてる場合じゃないんだよ…

79

息子は2歳で発達障害の診断がついた。診断を受けるのは怖くなかった?と聞かれることがあるけれど。診断を受けることよりも、特性に応じた支援を受ける機会を逃すことの方が怖かった。だから診断を受けられた時はホッとした。診断はレッテルではなくて、支援を受けるためのパスポートだと思ってる。

80

「お母さんもっと頼って」って簡単に言うけどさ…

①頼り先が見つけづらい

②頼ろうと思ったら手続き煩雑

③頼りたいその日に利用できない

これらのハードルが当たり前のように設定されていて。不眠で回らない頭とホルモンバランスで乱れた心でそれらをこなすことの方が辛いと感じたことならある。

81

ASDはネガティブ体験が脳に強く残りやすい。毎晩寝る前は息子にその日あったこと・食べた物なんかを振り返って話してもらっているのだけど、真っ先に怖かったことや嫌だったことを話すことが多い。例えばエスカレーターで躓いて転びかけたとか、風船が割れたとか。その様子を見たり話を聞いていると→

82

息子を車に乗せる時に「よっこらせっと」と言ったら、目をキラキラさせながら

👦🏻なにセット!?

と聞いてきた。おそらくハッピーセット的な何かだと勘違いしてるんだろうけれど、そんなワクワクするものじゃありません。かぁちゃんの腰と背中は限界です。

83

84

「こどものため」というオブラートに包みながら親である自分の望みを押し付けてないか、なるべく問いかけてる。親のエゴは必ず混ざるけど、親と子供の望みの重なる部分を広げていくことが子育てだと思う。それが難しいから葛藤するけれど、右往左往するのも大事な過程かなと。

note.com/montblanc_h/n/…

85

「自分がしてもらえなかったことを子供にしてあげたい」はちょっと危なっかしい。期待した反応がなかった時「せっかくやってあげたのに」の気持ちが顔を出すから。自分と子供は別人格。自分が欲しいものを子供が喜ぶとは限らない。「自分がされて嫌だったことをやらない」くらいでちょうど良い。

86

子育てを通して、子供の頃の辛かったことを思い出して苦しくなることって多い気がする。親から理不尽に怒られたとか、馬鹿にされたとか、あるいは暴力とか。そういう時「自分は我が子に絶対しないぞ」と思うと同時に「なんで親は自分にそんなことできたんだ?」って思考に入ると苦しくなる。

87

息子は私の行動以外にも服なんかもコントロールしたがる。

👦🏻あかいふくきてほしい!

これが年齢的なものか特性によるものかはわからないけれど、そういう時は「息子くんのことは息子くんが自分で決めていいけれど、お母さんのことはお母さんが決めます」って伝えてる。自他境界だいじ!

88

発達障害って「治す」ために診断するんじゃなくて、発達特性による二次的障害を予防するために自分を知るひとつの手段。生きやすさのための道しるべなんだよ。だから「発達障害が治る」なんて言っちゃう人を私は信用しないし、ましてや差別的に使うなんてナンセンス。

89

今日は療育センターの受診だったのだけど、最近イヤイヤがひどいですって先生に言ったら「子供のイヤイヤは言葉のまんま受け取らなくてもいいよ」と言われて目から鱗だった。「本当にイヤな時もあるけれど、“今はまだわからない”時もイヤと言うよ、自分で考えて納得したい時期なんだよ」って。

90

子供に障害や病気があると途端に養育者(主に母親)の就労が難しくなる現実があるのだけど、そのうえで就労したいと願うことを「よくばり」なんて言われたらキレ散らかす自信ある。

91

本当にそう。精神科で働いていたからこそ思う。発達障害も精神疾患も、体の病気や事故やそれに伴う障害もぜんぶ。「そっち側」と「こっち側」を別つ線なんてないんだよね。「自分とは無関係な病気の誰かの話」じゃなくて「いつかの自分の話」として考えたい。 twitter.com/cocoro25272019…

92

親は発達障害のプロじゃないし、支援者でもない。親を親のままでいさせてくれるための「支援」が必要だよね。今日改めて思ったのは、発達障害の子を育てる時に必要なのは知識じゃなくて、親の心をときほぐすケアだよ。心が整ってない時に知識を入れても辛くなる。

#発達障害の子を育てる親の心のケア

93

たくさんのRTありがとうございます。

看護師時代アクシデント(重大事故)を予防するためにヒヤリハット事例を共有する大切さを習いました。子育ても情報共有して誰かのインシデントで誰かの命を守れれば良いですね。最後にふらいと先生@doctor_nw が作られたツリーを繋げておきます。 twitter.com/doctor_nw/stat…

94

【追記③】

誤飲させた身なので偉そうなことを言うつもりは全くないです。ただ子供の行動可能範囲は日々広がるし「まさか」と思うこともするので。少しでも事故を減らす一助になれば幸いです。

個人的には

・薬

・磁石

・ボタン電池

・漂白系洗剤

だけは絶対に誤飲しないように気をつけたいです。

95

【追記②】

電話が繋がるのを待つ間にできることは

①口に入っている物を取り出す

②うがいなどで口をゆすぐ

体内に取り込まれる量を減らすことができます。

事故が起きた時間も把握しておくと良いです。意識障害があったり呼吸状態がおかしいときは救急車を呼んでください。

96

【追記①】

誤飲時の対応は誤飲した物によって変わります。

・水や牛乳を飲ませちゃいけない物(タバコ)

・牛乳を飲ませちゃいけない物(防虫剤)

・吐き出させちゃいけない物(洗剤、漂白剤、石油系)

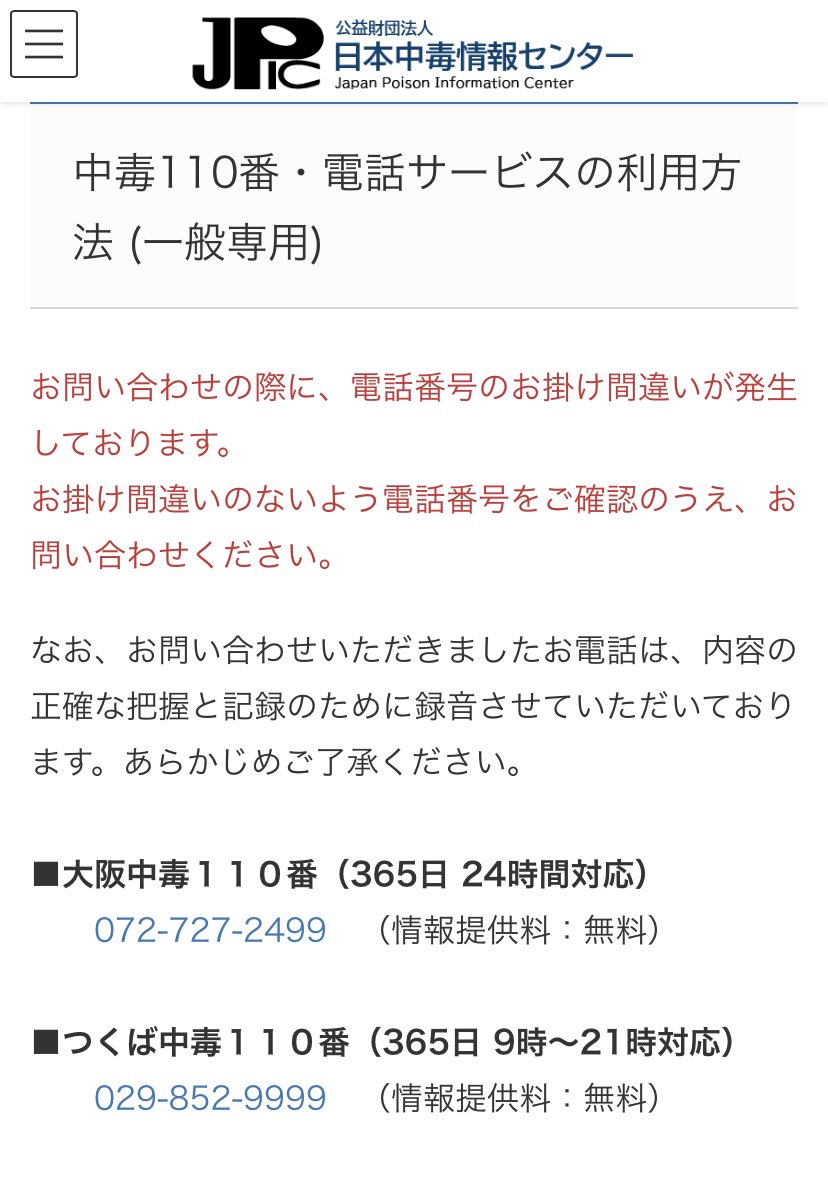

知識が曖昧な場合は中毒110番で指示を仰いでください。ただし繋がるまで時間がかかる場合もあります。→ twitter.com/awaguni_deko8/…

97

何か症状が出るとしたら1時間〜1時間半程度で下痢や腹痛。半日程度で治ると思うが、1日以上続くなら受診をとのこと。

これは先日のこと。結果的に症状も出ず問題なかったのだけど、3歳になって行動範囲が広がったので物の置き場を見直そうと心に決めました。皆さまもお気をつけください😢(3/3)

98

電話口で年齢・体重・商品名(フッ素含有量)等を伝えたところ、病院受診が必要な量は65gなので歯磨き粉丸々1本食べてなければ様子見で大丈夫とのお返事。幸い元々半量くらいに減っていたので様子見しました。

牛乳のカルシウムがフッ素と結合して吸収を抑えるので、牛乳を飲ませる対応は◎と。(2/3)

99

100

昨日は夫が一日息子を見てくれて私はフリーデーだったのだけど、夕方帰宅すると夫がげっそりしていた。「一日中ダメとか叫んでた気がする…」と。そうそう!そうなのよ!子供を怒ってばかりの自分に傷ついて自己肯定感さがるよね。これって子育て当事者にしかわからない子育てのしんどさだと思う。