26

27

28

29

30

31

32

33

トンガの火山噴火で日本列島にも津波?まだ不明のことは多いのですが、そり急ぎの解説です(↓)。

news.yahoo.co.jp/byline/tatsumi…

34

35

36

37

「日本沈没は起きるのか?」

真面目に科学してみました。ご覧ください。

明日からまた美食地質学再開します。

#日本沈没

news.yahoo.co.jp/byline/tatsumi…

38

昨日の阿蘇山噴火は火山の「ゲップ」のようなものでしたが、日本列島には阿蘇山を始め「超巨大噴火」を起こす火山が7つもあり、その発生確率は100年で1%程度。「変動帯の民」は食などの恩恵に浴すると同時に、試練にもきちんと対応しないといけません。#美食地質学news.yahoo.co.jp/byline/tatsumi…

39

40

41

42

43

44

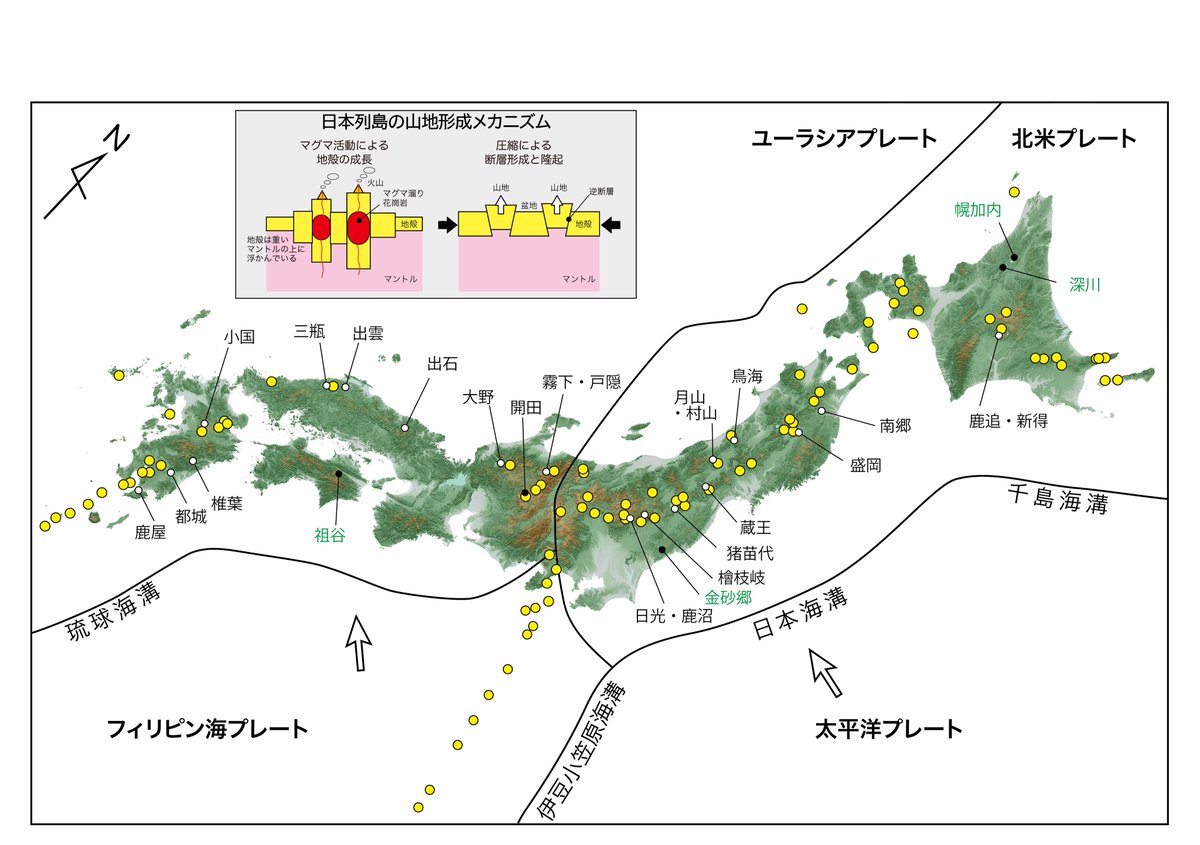

日本列島で過去12万年間に11回の超巨大噴火が発生。北海道と九州に集中する。発生確率は低いが破局的な被害をもたらす可能性がある。現状のままでは最悪の場合、日本という国家、日本人という民族は壊滅的打撃を受ける。超巨大噴火を自然災害として認識して、対応を考えることが必要。#美食地質学

45

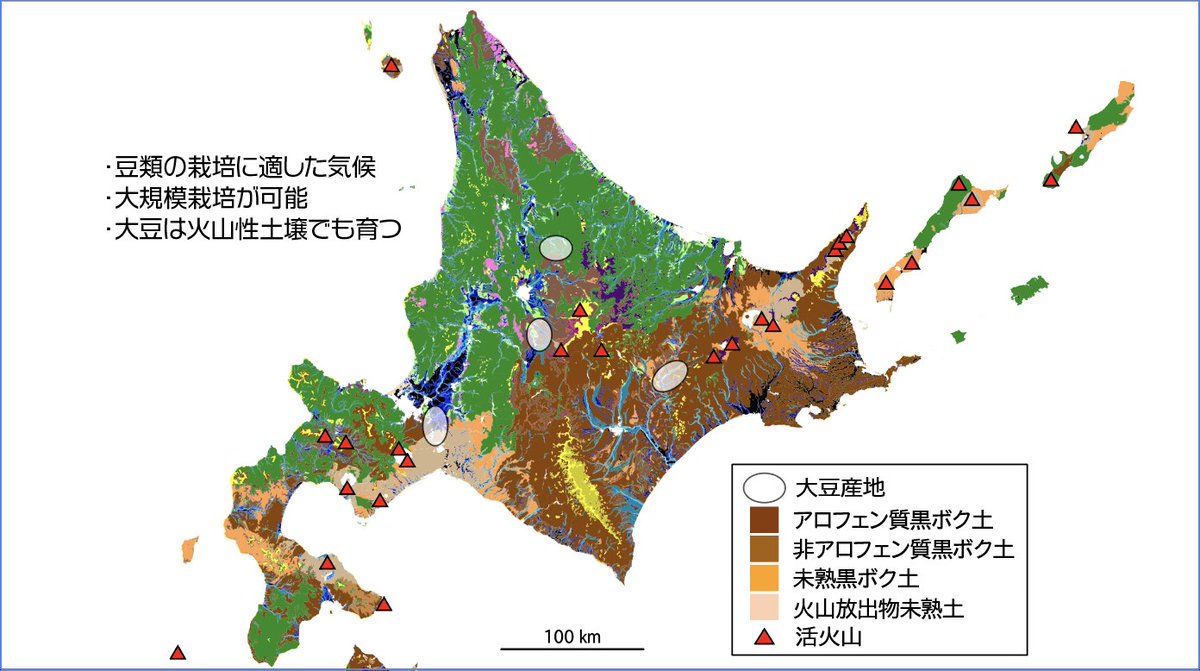

国内大豆の3割を生産する北海道。冷涼な気候と平坦な丘陵地で大規模栽培が可能。火山が密集し火山性土壌が広がるので一般的には作物に必須のリンを固定し耕作には不向き。一方で大豆は比較的このような土壌でも育つ。主要産地は火砕流や火山灰が覆う丘陵地。豆腐や醤油は火山の恩恵。#美食地質学

46

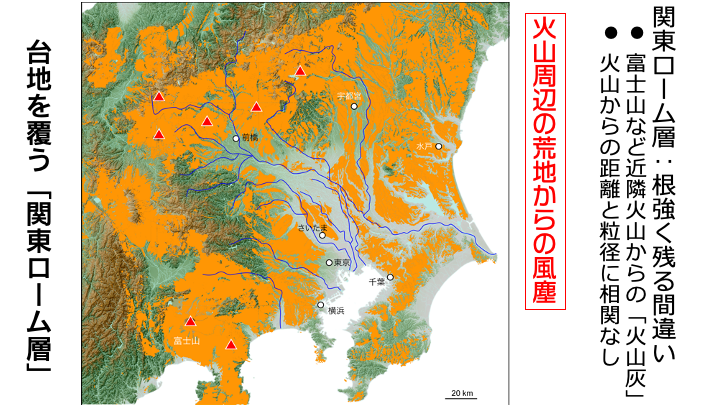

和歌山人が湯浅から伝えたと言われる銚子醤油。野田と共に関東濃口醤油の主産地。関東平野をゆっくり流れる利根川水系の水はCa, Mgを溶かし込んだ硬水系。酵母による発酵を促進し濃厚な色と香りを育む。昆布ではなく鰹など節出汁と濃口醤油(+みりん)で江戸の絶品蕎麦つゆを生み出した。#美食地質学

47

現代醤油発祥地、和歌山県湯浅。鎌倉時代に覚心が宋から金山寺味噌と溜醤油を由良興国寺へ持ち帰る。近隣の湯浅の方が水質が良く醤油製造が盛んに。醤油には鉄分を嫌う麹菌の活躍が必須。由良は付加体混在岩で鉄分多い玄武岩も点在。一方湯浅は砂泥互層が後背地。地質が湯浅醤油を育んだ。#美食地質学

48

駿河湾は水深が2500mを超え、日本でダントツに深い湾。湾底〜伊豆半島は松本〜北アルプスよりも急勾配の地形を作る。深海(>200m)が陸のすぐ近くまで広がるので、深海魚類がすぐ獲れる。この湾が日本一深い理由は、トラフ(海溝)が入り込み、ほぼ富士山の下を抜けて相模湾へ抜けるから。#美食地質学

49

トカラ列島の群発地震。南海トラフ地震や火山噴火との関係について解説しました。よろしければご覧ください!

news.yahoo.co.jp/byline/tatsumi…

50

アナゴの産卵地はなんと「九州パラオ海嶺」の沖ノ鳥島海域。2500万年前の火山列島の1つ。親は産卵のために来た道を戻らずに、海底山脈に沿って南下。塩分濃度を頼りにこの島に集結、逢瀬するらしい。ロマンティック!こんな大移動をするアナゴ。いただくときは心して味わいましょうね!#美食地質学