451

452

『日本後紀』

「弘仁十一(820)年二月甲戌朔。詔曰。云々。其朕大小諸神事、及冬奉幣諸陵、則用帛衣。正受朝則用袞冕十二章。朔日受朝、日聴政、受蕃国使、奉幣及び大小諸会、則用黄櫨染衣。皇后以帛衣為助祭之服、以擣衣為元正受朝之服、以鈿釵礼衣為大小諸会之服。」

453

当時の酒は、味醂のように糖度が高かったようで、甘味料として用いた可能性が高いと思われます。鎌倉中期になると「醤(ひしお)」の代わりに味噌が用いられるようになったようです。

454

江戸時代まで装束の衣更えは「旧暦4月1日と10月1日」でしたが、明治以降は「立冬立夏」です。

今年の立冬は明後日11月7日なので、今日は夏服、立皇嗣の礼の8日は冬服ということになります。

455

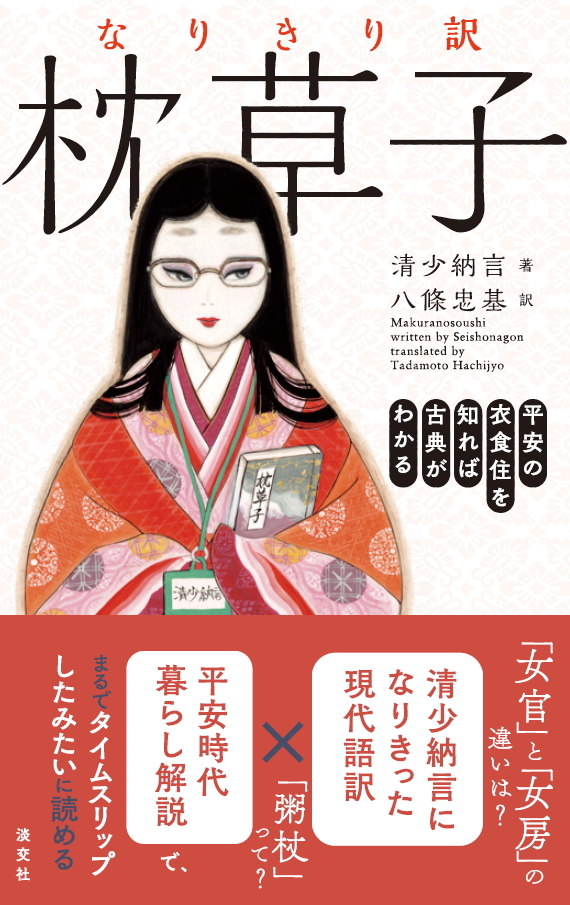

デザイナー、イラストレーター、創作者の皆さまが多いようですので、もう1冊だけ紹介させてください。

456

『和名類聚抄』(源順・平安中期)

「獼猴桃 七巻食経云獼猴桃<和名之良久知、一云古久波>」

中国名「獼猴桃」の「獼猴」はサルのことで、サル桃という意味ですね。

457

基本的には事前予約ですが、「和菓子の日」である本日は、店頭でもわずかながら販売されています。それぞれの菓銘は、真上より時計回りに、武蔵野・源氏籬(げんじませ)・桔梗餅・伊賀餅・味噌松風・朝路飴・豊岡の里(中央)です。

458

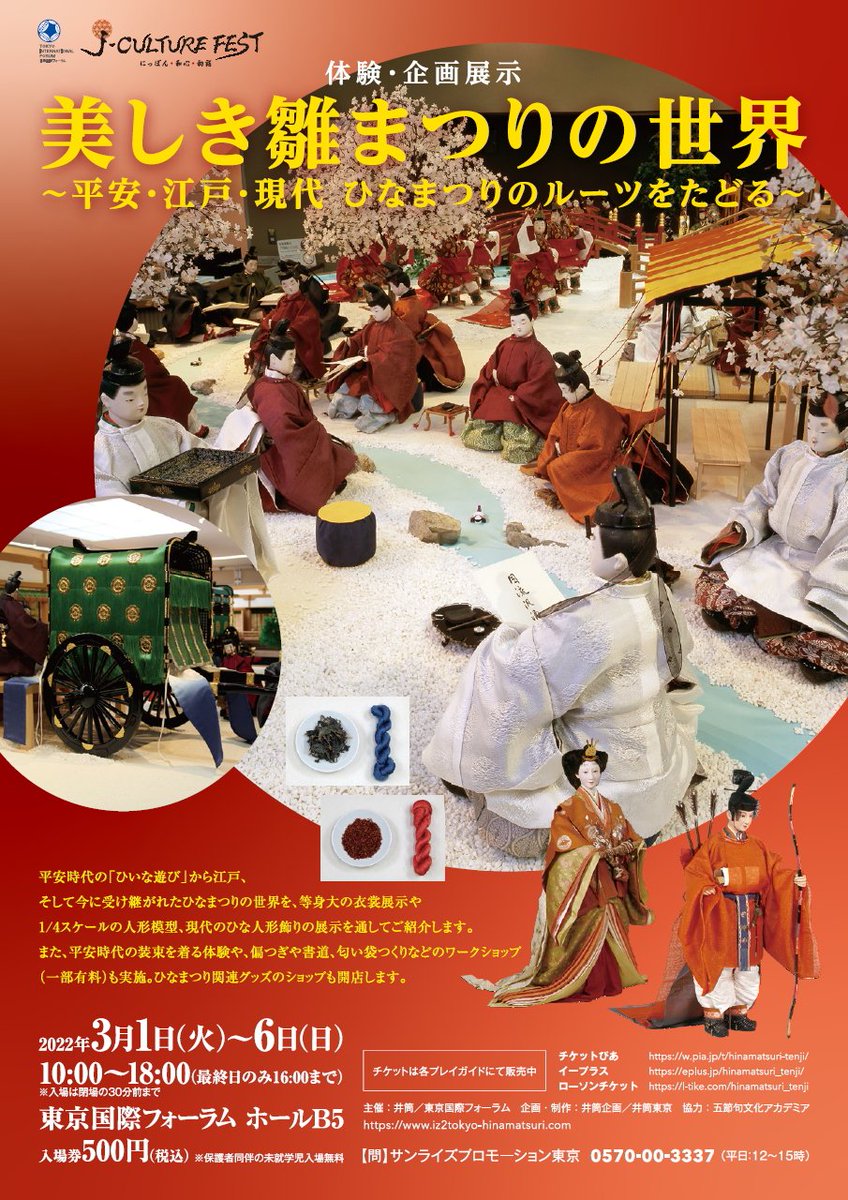

年末年始、有楽町国際フォーラムでの企画『正月に出会う 五節供の日本』(主催/井筒・東京国際フォーラム)。

展示品等で少々お手伝いさせて頂いております。新春を寿ぐのに良き展示かと存じます。皆様方の賑々しきご来駕を心よりお待ち申し上げております。

izutsutenji.com

459

今と同じように、「焼き鳥、塩とタレとどちらにしますかぁ~?」なんていうのがあったのが面白いです。ここで「ひつたれ」とあるのはムネ肉のこと。「別足」というのがモモ肉です。

461

『大草殿より相伝之聞書』(室町後期)

「焼き鳥料理のこと。塩鳥の時は、まづ出で候て酒をかけ。又めこに掛けよく炙るべし。また無塩の時は、いつものごとく鳥をおろして。擂り醤に浸し炙也。又、切り様はひつたれの方は、長さ一寸程に切て。又たてに薄く切候。又、別足は車切りに切てよく候。」

462

「鸚鵡(オウム)」は日本にも古くから輸入されていました。

『扶桑略記』

「大化三(647年)年丁未十二月、新羅、上孔雀、鸚鵡。」

『続日本紀』

「天平四(732)年五月壬子《十一》。新羅使金長孫等廿人入京。五月庚申《十九》。金長孫等拝朝。進種々財物。并鸚鵡一口。」

463

『餝抄』(中院通方・鎌倉前期)

「天子常着御。称黄櫨染。文竹桐鳳凰麒麟。天養二(1145)十一朔旦旬。主上黄櫨染御袍。躑躅御下襲。黒御半臂。縮線綾表袴御袴。」

464

ふくら(モチノキ科ソヨゴ)の御笏。

465

モチツツジは、古くは「羊躑躅」とも書きました。なぜ羊?

『和名類聚抄』(源順・平安中期)

「羊躑躅 陶隠居本草注云。羊躑躅<〓(木+鄭)直二字。和名以波豆豆之。一云毛知豆豆之>。羊誤食之、躑躅而死、故以名之。」

羊が誤って食べると死んでしまうからという、物騒なお話しでございます。

466

『権記』(藤原行成)

「長保二(1000)年七月四日己卯。参院并左府。召采女正巨瀬広貴。仰図五霊鳳桐。画様可給織部司之由。一昨織部正忠範令奏事由、仍随勅所仰也。」

469

NHK総合で10:55から生中継があります。

471

ただし文様がどのようなジャンルで使用されたかの説明がありませんので、やはり拙著『平安文様素材』(マール社)や、『有職文様図鑑』(平凡社)と併せてご利用になるのが著作者としての希望でございます。

472

ちょいと宣伝させてくださいませ。

『平安文様素材(ダウンロード版)』(マール社)

maar.com/shop/download/…

473

1918年から20年にかけて世界中で猛威をふるった史上最悪の感染症、スペイン・インフルエンザ。主として日本におけるその流行の状況、予防、病理等をつぶさに記録した貴重な調査報告書。