276

277

278

279

一般向け有職故実講座(6月開講1年間)の受講生募集開始。

装束を「着せて貰う」体験は様々ありますが、「着せる」体験はなかなか出来ない貴重な機会と存じます。装束の構造が良く理解できます。

お金が掛かることなので軽々にお誘いできませんが、御興味のある方はぜひぜひ。

kariginu.jp/taikenden/yuso…

280

281

282

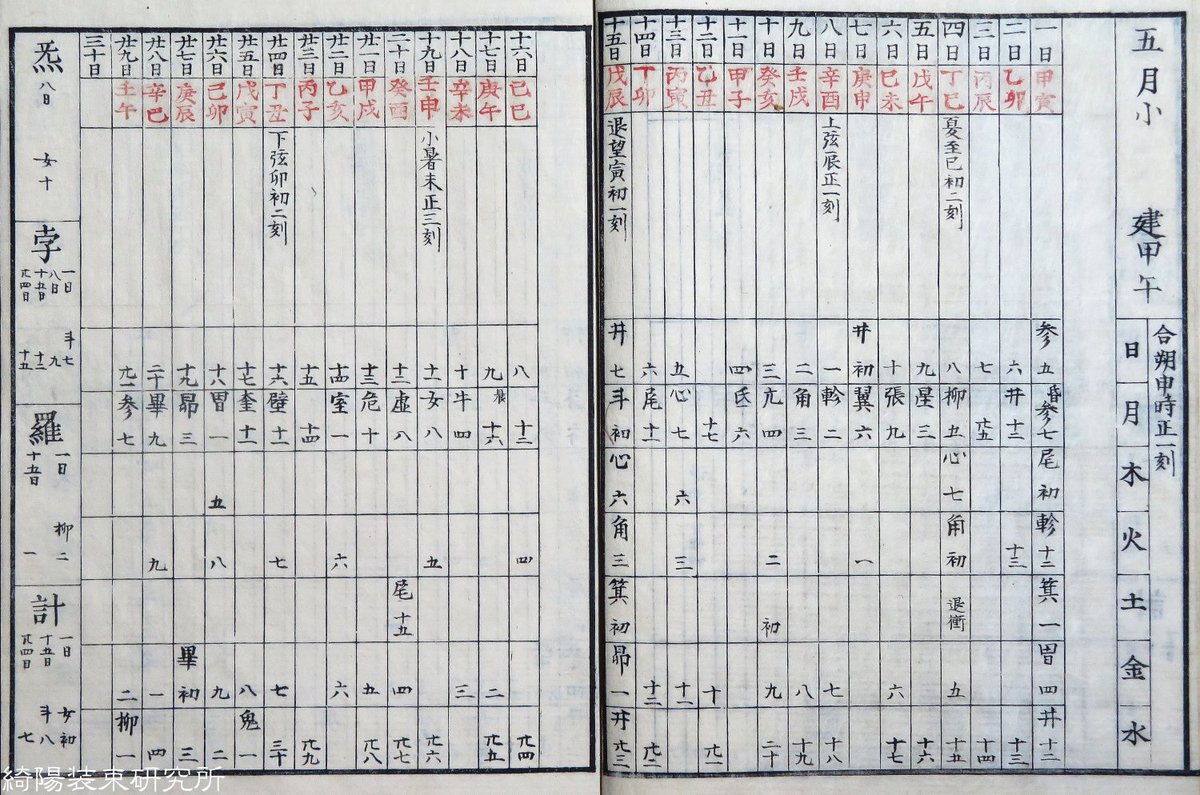

今夜は皆既月食。

日蝕・月蝕出現の予想は天文博士・暦博士・算博士・陰陽博士道など、平安の科学者たちにとって重要な仕事でした。それを見事に成し遂げた科学者がいました。

天慶元年(938)12月15日の月蝕を当てた、権暦博士の葛木茂経です。weathernews.jp/s/topics/20210…

284

『吾妻鏡』

「治承四年八月小六日丙戌。(中略)当時経廻士之内、殊以重御旨軽身命之勇士等各一人、次第召抜閑所。令議合戦間事給。雖未口外、偏依恃汝、被仰合之由、毎人被竭慇懃御詞之間、皆喜一身抜群之御芳志。面々欲励勇敢。是於人雖被禁独歩之思。」

285

286

同じ御立纓の御冠でも、神事の際の「帛御袍(はくのごほう)」の場合、「御立纓黒絹張固地塗甲透無文(おんりゅうえいくろきぬばりかたじぬりこうすきむもん)」と呼ばれる、文の無い神事用です。

288

289

290

291

皆さまの御蔭様で、ダウンロード版での再販に向けて、出版社が動き始めました!!

292

東京国立博物館、企画展示「天皇と宮中儀礼」、今日からは後期展示でございます。賢聖障子屏風(住吉広行筆)や文政度の悠紀主基屏風(土佐光孚筆)、承安五節絵に年中行事絵巻(模本)など、お宝続々です!

tnm.jp/modules/r_exhi……

293

拙著『平安文様素材』(マール社)のデータがAdobe stockに掲載されました。これにより日本の「有職文様」が、世界中のデザイナー・クリエイターの目に留まり、ご利用されるようになることは、たいへん有り難いことでございます。

stock.adobe.com/jp/contributor…

294

295

電子出版の計画もございます。明年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

296

298

束帯の袍の下に着る下襲の裾(きょ)。幅が半分しかないのは直っていませんねぇ(苦笑)。

299

300