2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

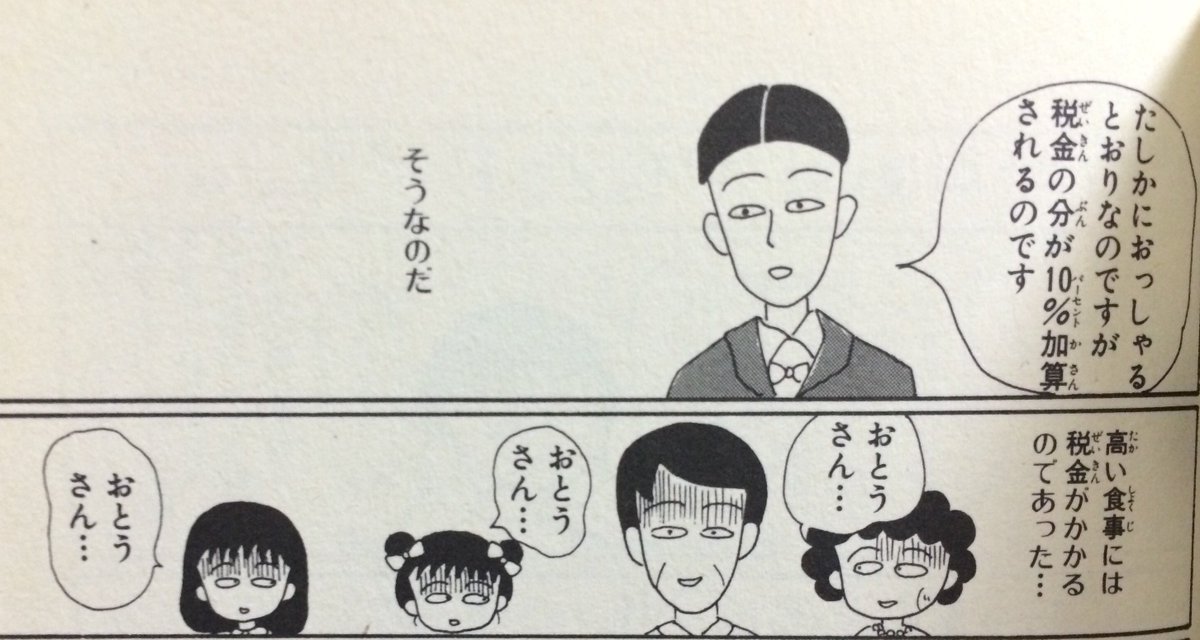

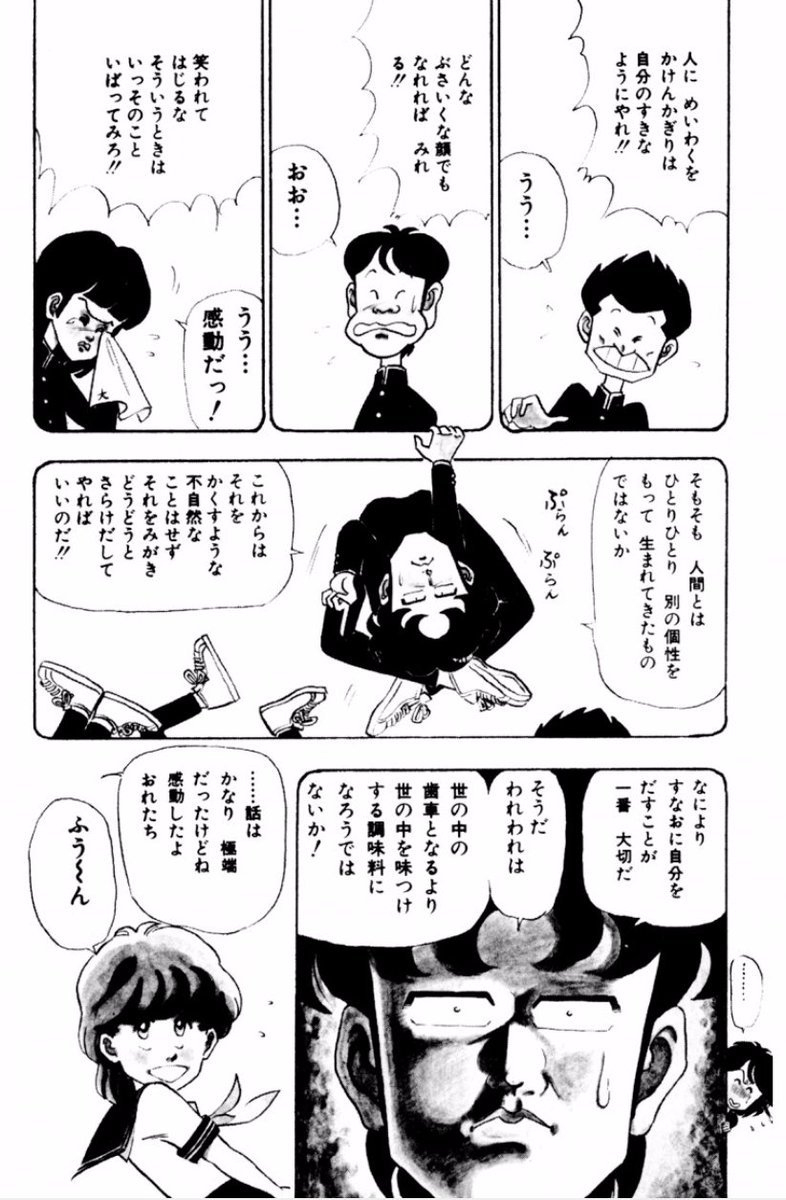

「奇面組」って、全員が元々個性派集団ではなく、零さんと出会う前は他の四人はむしろ「目立たないように生きていた」なのね。

それを堂々と生きるきっかけをくれたからこそ、皆が「リーダー」と呼んでいるのよ。 twitter.com/SirMargers/sta…

2042

2043

このシーン、遊馬は謹慎中だからわかるが、なんでシゲさんも付き合ってんの? というこれ。

実はアメリカ研修の土産に買ってきた無修正AVが榊班長に見つかって、同じく自宅謹慎を命じられたからですw ※小説版より

#パトレイバー

2044

これが皮肉なのがねぇ、日本国内で案外、木材が取れる山多いんですよ。しかし安い輸入品に頼るようになったので、手間かけて木材取るのやめちゃってほったらかしになってんですよね。 twitter.com/bujutsu_ken/st…

2045

まぁ無論、公共事業の背後に、必ずと言っていいほど薄暗いアレコレがあるのも事実です。ですが、多少の毒をリスクと割り切らきった上で「ある程度存在させないと」ダメなものってのもあるんですよ。

2046

なんらかの災害が起こって、大規模な工事が必要になっても、純粋な労働力が足りないため手がつけられないという事態が、あちこちで起こってます。

そうなるとさらにやっかいなのが、「対応可能な事業者が限られる」状態となって、その業者のみが儲け、恩恵が他に回らなくなる。

2047

都市と地方のバランスを保つための、調整機能でもあるんですね、公共事業って。

実際すでに、地方では公共事業の発注を行っても、地力が失われたので「その価格ではやりたくてもできない・・・」と応募者が現れなかったり、

2048

これは都市住人にとっても困るんですよ。古来より、食を求めて都市に人が集中しすぎた結果、産業の供給と需要のバランスが崩れ、値崩れが発生し、その一番の煽りをくらうのは現場労働者です。

実際、戦後しばらくは、日本にも大都市圏にスラムがあったんですよ?

2049

だから「客は少ないが国が安定して仕事を発注する」ことで、地方産業の維持を行っているわけですよ。

それが失われた時にどうなるかって、なにかしようとしても地盤がないんで、なにもできなくなる。

産業が根付かないってことは雇用が失われ、さらに労働者は都市に流れる。

2050

また公共事業というと、「地元業者との癒着」が懸念されますが、それもある意味で織り込み済みなんですよ。

「儲ける」と思ったら、田舎じゃなくて都会に行ったほうがいいでしょ、客が多いんだから。

でもそうなると、地方に産業が根付かなくなる。