51

とある希少種の生息水路がまた改修されてしまった。「法令で生息地改変が禁止されてるわけではないでしょう?」「隣の水路は改修されてるのになんでうちだけ」「維持管理の手間が大変なんだから仕方ないでしょ」何も誰も間違ってはいません。打つ手はないです。ただとある希少種が絶滅するのみ。

52

辛いことが多すぎる(主に身近な生物多様性保全の関係で)。みんなアサリとか海苔とか食べられなくなってもどうでもいいのか。というか身近な生き物がいなくなってしまって良いのか。良いのか・・・

53

野外に出てはいけないものばかり。ブームになろうとならなかろうと、こららはずーっとこれまでもこれからも売られ続けるでしょう。この趣味がなくならないなら、環境に悪影響を与えない趣味にするにはどうしたら良いのだろうかと考えていたのも「自宅で湿地帯ビオトープ!」を書いた動機の一つです。 twitter.com/nikoniko3210/s…

55

意外に身近にいる侵略的外来種のキショウブです。間違ってビオトープに植えないように注意しましょう。 twitter.com/veranda_biome/…

57

とにかく湿地帯の破壊が過ぎるんです。我が国は。アサリまでいなくなっているのに危機感がない。このままでは食べ物も文化も何もかもなくなってしまう。

58

原因は・・・不明・・・・ 乱獲もあるでしょうけど、私はやはり干潟や水路や河川の環境が悪化してるからだと思います。乱獲問題の解決と同時に、環境再生も進めて欲しいです。 twitter.com/YOL_seibu/stat…

59

いちど飼育をはじめたアメリカザリガニやアカミミガメを「元気で暮らせよ~」といって野外に放つのは犯罪なのでやめましょう。禁固刑や罰金刑もついてきます。 twitter.com/SciKotz/status…

60

ちなみにこの3種、「自宅で湿地帯ビオトープ!」のP133~の外来種図鑑にも掲載しています。わりとその辺に生えていますが、とってきてビオトープにいれて栽培すると外来生物法違反で犯罪です。罰金刑や禁固刑もついてくる厳しいものになっています。注意してください。 twitter.com/oikawamaru/sta…

61

62

つまり、今の破壊された環境構造のままで、ただ水を汚くすれば生物が増える、という単純な話ではない可能性は高いです。アサリはただ一種でその生態系の中で再生産しているわけではありません。生物多様性を保全・再生するという視点もないと、持続的な成果は出ないと考えています。

63

水が汚かった時代に生物がたくさんいたのを見た覚えのある人は、水が汚かったから生物がたくさんいた、と発想してしまうのだろうと思います。実は水が汚かった時代の川や水路の環境構造は今とはだいぶ違います。生活史の観点から生態系の観点からきちんと見ていくことが、間違わないためには重要です。

64

生物多様性がいかに我々の役にたつかなどとつぶやいている当アカウントですが、この「世の中には人の都合とは無関係な存在もある」ということを理解することが生物多様性を理解することの本質なのだと思っています。

65

この時期、落ちている(ように見える)野鳥の雛が道端にいたりしますが、ほとんどの場合は懸命に親鳥が育てている最中です。ツイッタ見てると雛鳥誘拐をしている人が毎年現れますが、たとえ育ったように見えても、普通の方法では、結局その後に野外で生きていくことは困難です。

66

先日の調査中に見かけたニホンヒキガエルのおたまじゃくしの群れ。こういう湿地帯生物はうじゃうじゃいるのが正しいのです。

67

スズメの水浴び・砂浴び動画がブームだという情報をゲットしましたが、いま話題の湿地帯ビオトープもスズメが水浴びします。エコトーンがあると、脚の短いスズメ君からやや大型のカラス君まで安心。好みの水深を選べるエコトーンとはバリアフリーでもあるのです。

68

「自宅で湿地帯ビオトープ!」を書こうと思った動機の一つに、ホームセンターなどで販売されているビオトープ用の水生植物のこともありました。これらは侵略的な外来種となる可能性が高いものばかりです。飼育・栽培という素晴らしい趣味が環境破壊を引き起こさないための基本的な知識を広めたいです。

69

湿地帯ビオトープづくりにおいて、私が考える以上に蚊の発生のリスクを心配する声があるようでしたので、ブログにて補足的に解説しました。ぜひお読み下さい。この機会に湿地帯生物としての「身近な蚊」のことも知ってもらえるとうれしいです。

oikawamaru.hatenablog.com/entry/2023/04/…

70

すごい!こういうのも、例えばイモリの指の再生をずっと観察してた研究とかからつながっているんですよね。 news.livedoor.com/lite/article_d…

71

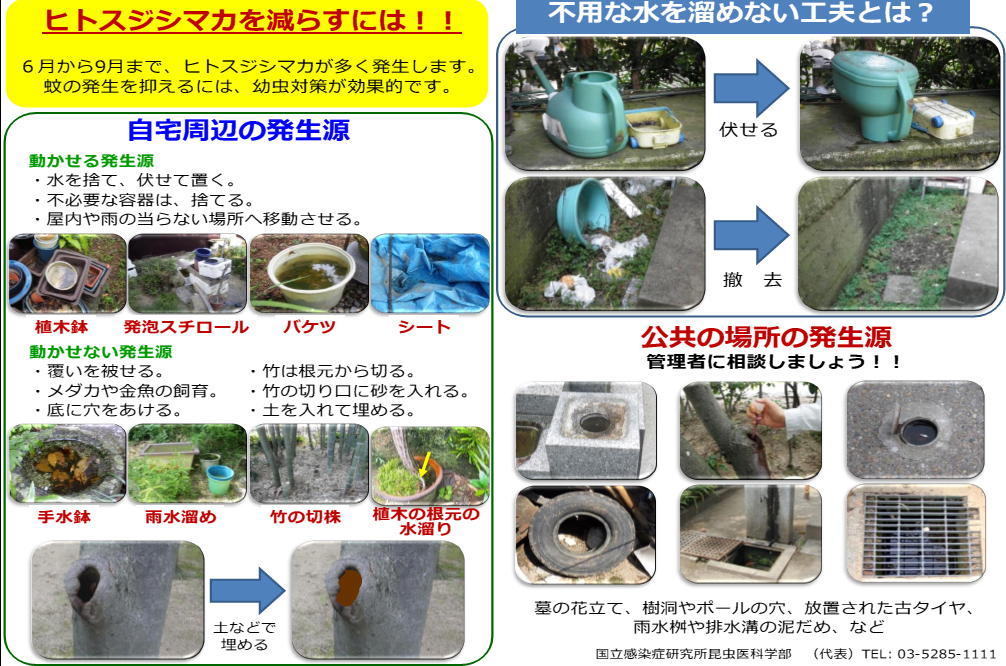

蚊が湧かない湿地帯をつくるには、蚊が湧く湿地帯がどういうものかを知っておく必要があります。国立感染症研究所のこちらのポスターが参考になります。「自宅で湿地帯ビオトープ!」が目指す湿地帯とは本質的に異なることがわかるかと思います。 niid.go.jp/niid/ja/from-l…

72

「蚊が湧く」は出てくる問題だと思います。ビオトープでは蚊は湧かない、が今回取材した皆様の見解。うちもそう。エコトーンを伴う開けた明るい湿地帯をつくれれば蚊の大発生はまずありえないのですが、むしろ蚊が湧いた時になぜ?原因は?と考え適切に対策できるようになることがこの趣味の本質です。 twitter.com/oikawamaru/sta…

73

環境教育で外来種駆除活動を行う時に重要なのは、まさにここです。処分はこちらでするのでみんなで捕まえましょうという会は何度かしました。一度だけ、参加した高校生がスクミリンゴガイを目の前で踏みつぶしていたので、それは注意しました。まさに教育になったのではないかと思います。 twitter.com/hatomasahiro/s…

74

一方で福岡(や九州)の生物多様性再生にとって最も大きな障害になるのは「福岡(九州)には豊かな自然がある」という意識な気がします。もちろん豊かな自然も残りますが、この30年でかなり失いました。アユもアサリも悲惨です。今年は海苔も。今の方針を強く転換しないと豊かさを「完全に」失います。 twitter.com/kobo_umuki/sta…

75

海岸の漂着ごみというと、海外からのものが目立つので注目されがちですが、こうした研究にもあるように実は陸域からの供給が主です。日本由来のごみ。つまり我々がごみを捨てない、きちんと捨てる、きちんと拾うということがまず何よりも重要です。 jstage.jst.go.jp/article/jjsmcw…