876

海外の人が使う英語と日本語ごちゃまぜにしたもので、自分は"Arigathanks gozaimuch."がけっこう好きです。 twitter.com/lazulite0117/s…

877

メガバイトの「メガ」とマハラジャの「マハ」の語源は同じで、印欧祖語*méǵh₂s「大きい」です。

他にもメジャーリーグ(major league)の「メジャー」や、地震のマグニチュード(magnitude)の「マグ」もこの*méǵh₂sが元です(マグニチュードの語源はラテン語のmagnitūdō「大きさ」)。

878

880

881

「支持者」という意味で現在広く使われている英語の"fan"は、fanatic「狂信者」を略したものです。

そしてこの"fanatic"の語源はラテン語fanaticus(ファーナーティクス)「熱狂した、神殿の」で、fanaticusの元はラテン語fanum(ファーヌム)「神殿」です。

883

英語mithridate「解毒剤」の語源は、古代のポントスの王ミトリダテス6世です。

宮廷の中で彼の周りに信用できない人が多かったために彼は若い頃から日常的に少量の毒を飲んで免疫をつけていました。後に息子に裏切られ、自死を遂げようと毒を飲んだ際、免疫のせいで死ねなかったという逸話があります。

884

古代ローマの料理や宴会などについて書かれた"L'arte del convito nella Roma antica"という本によればこれはエスカルゴを調理する器具ですが、たこ焼き器にかなり似ています。 twitter.com/romanhistory1/…

886

887

888

889

Sound HorizonのStarDustという曲の歌詞に「月(ルナ)が貴方を狂わせたの?」というフレーズがありますが、昔の人は月の満ち欠けが人のメンタルに影響を及ぼすと考えていました(lunaはラテン語で「月」)。

ちなみに英語lunacy「狂気」やlunatic「狂気じみた」の語源も、この"luna"です。

891

おとめ座で一番明るい「スピカ(Spica)」はラテン語で「(麦の)穂」という意味で、おとめが持ってる麦の穂のところにあるためこの名がつきました。

spicaの語源は「尖った点(印欧祖語*spei-)」だと考えられており、これは英語のspike「スパイク」の語源です。スポーツと星にはこんなつながりがあります。

892

ギリシャ神話のパンドラの箱の話で、パンドラが開けたのは元々箱ではありませんでした。

古代ギリシャの記述ではその容器はpíthos(πίθος)「壺」だったのですが、それをエラスムスがラテン語に訳す際にラテン語pyxis「箱」という単語を使い、これがきっかけで"パンドラの箱"という表現が広まりました。

893

894

あんさんぶるスターズ!!のALKALOID ✕ Valkyrieによる「Artistic Partisan」の歌詞にあるラテン語"Si vis artem para bellum"はSi vis pacem para bellum「あなたが平和を望むなら、戦に備えよ」ということわざをもじったもので、意味は「あなたが芸術(あるいは技術)を望むなら、戦に備えよ」です。

896

「アテネ・フランセ」というフランス語学校がありますが、なんで「アテネ」?と思う人は多いはずです。

フランス語のアテネ(athénée)は「学院」という意味で、これはハドリアヌス帝が創設したギリシャの修辞学や文学の研究施設アテーナエウムが元です(語源はギリシャ語「アテナ神殿(Athḗnaion)」)。

897

今日のラテン語

「生殺与奪の権を他人に握らせるな!!」

Ne commendaveris cuiquam vitae necisque potestatem!!

898

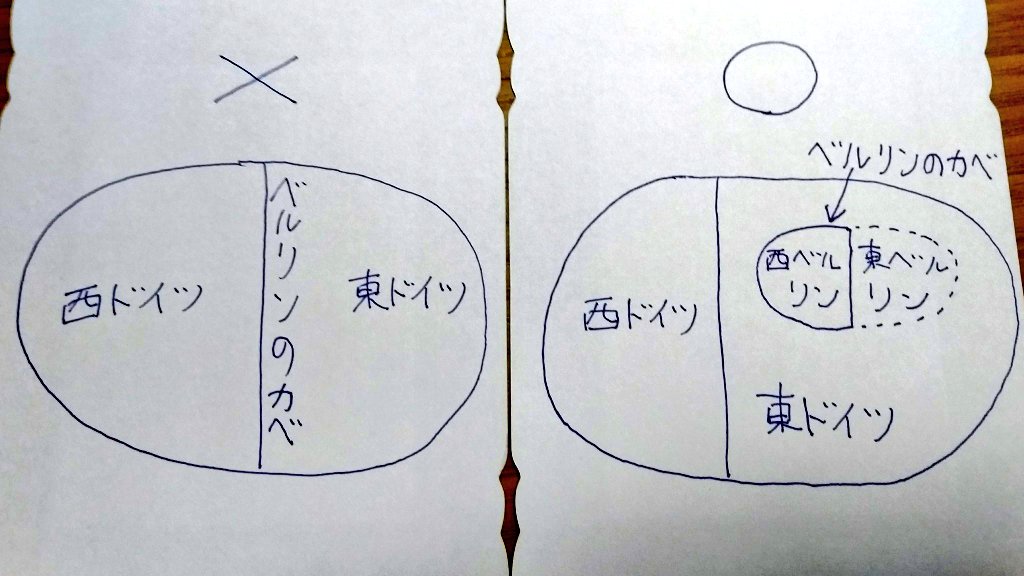

グレートブリテン島の「グレート」は「偉大な」という意味ではありません。

かつてはグレートブリテン島と、その島から大陸に移住した人が住んだ地域(今のフランスのブルターニュ地方)が両方「ブリタニア」と呼ばれていたので、区別のために前者を大ブリテン、後者を小ブリテンという名前にしました。

899

「理性を持たぬ動物はオスがメスとつがうだけだが、理性を備えた我々は、男色を発明したという点で他の動物より優れているのだ。」ストラトン twitter.com/tv_asahi_news/…

900