1226

107年前(大正3年)の今日、桜島で135年ぶりの大噴火が発生しました。噴火前に地震や井戸の水位低下等が続き、それが噴火の前兆であることを伝え聞いていた一部島民は、自主避難して難を免れたそうです。情報を活かしたこの事例は現在にも通じます。今後も、より役立つ情報を発信していきます。

1227

【今日は何の日】76年前の昭和20年に東海地方で『三河地震』が発生した日です。この三河地震は真冬の真夜中に発生しており、1961人の犠牲者が出ています。気象庁の記録を見ると、戦中戦後4番目の被害であったことが分かります。在宅時間が多いこの時期に寝室家具の配置を確認してみましょう。

1228

阪神淡路大震災から間もなく26年が経ちます。当時は戦後最大の自然災害でもあり、これを契機に災害への備えやボランティア活動への参加意識が高まっていきました。当時を知らない方も増えてきましたが、決して風化させることなく、あの時の教訓を生かし、いざという時に備えていきましょう。

1229

1230

1231

例年1月~3月に積雪・凍結を原因とする転倒が多く発生しています。雪に慣れていない地域で降雪があった場合には注意しましょう。特に横断歩道の白線の上や雪が踏み固められた道路は、滑りやすくなっています。やむを得ず出掛ける場合には、ゴム長靴や滑り止め加工した靴を履き注意しましょう。

1232

1233

1234

1235

1236

バチッと嫌な思いをする静電気、通常、体にたまった静電気は空気中の水分等を通じて放出されますが、冬は乾燥により放電されにくくなります。予防策として、保湿液等を手に塗るか、金属等電気を通しやすい物を触る前に、電気をゆっくり通す木やコンクリート等に手のひらで触れることで防げるようです。

1237

災いを追い払う節分の豆まき。節分は2月3日と思い込んでいましたが、「立春」の前日と決まっていることから今年は2月2日だそうで、明治30年以来124年ぶりなのだそうです。今年の豆まきは例年と違って、鬼とのソーシャルディスタンスを保ちながら、小声の「鬼はそと~」になるのでしょうか。

1238

1239

日本の河川流域には、石垣や盛り土の上に建物を建て食糧や生活用品等を保管したり、避難所代わりにする地域があります。「水塚」や「水屋」と言われ、水害への知恵や工夫が受け継がれてきました。先人の知恵の中に、防災のヒントがあるかもしれません。この機会に災害伝承に触れてみてはいかがですか。

1240

大雪で長時間立ち往生した時は、車の周りを定期的に除雪することが重要です。特にマフラー周りが雪で囲まれると、排気ガスが車体の下に溜まり、エアコンの外気導入口等から車内に入り込んで一酸化炭素中毒になる恐れがあります。防寒具や非常食に加え、スコップも積んでおくと安心です。

1241

1242

1243

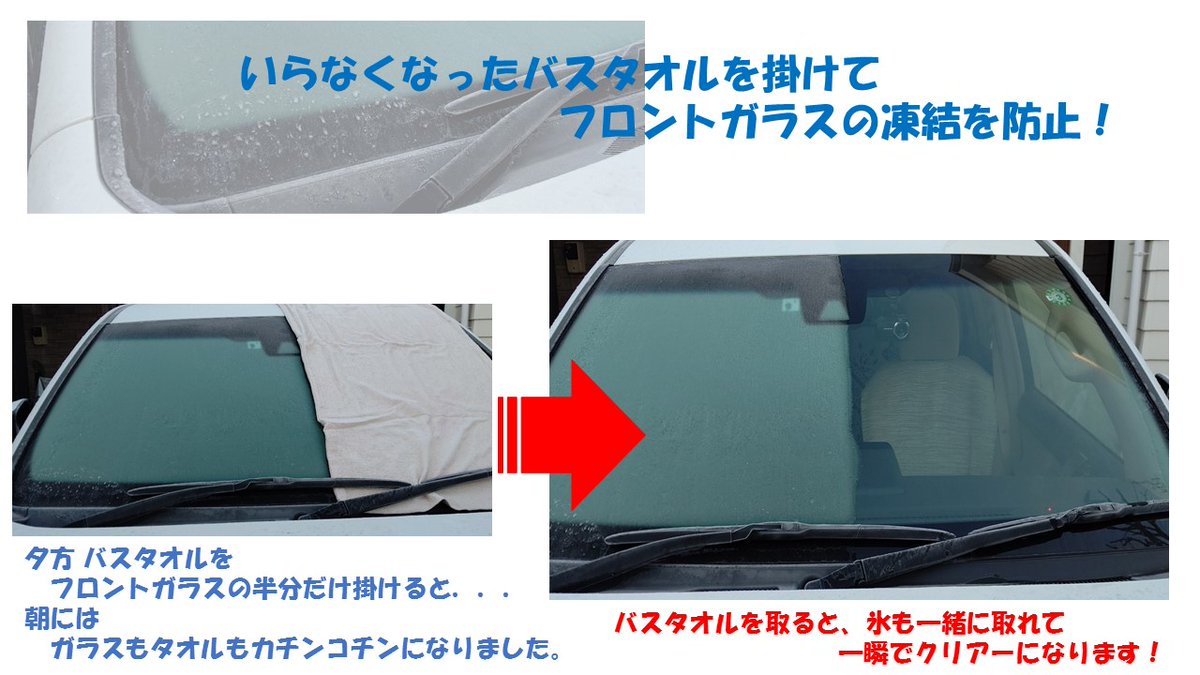

寒い日が続くと、水道管が凍結して水が出なくなることがあります。凍結を防止するためには、水道管に残っている水を抜く作業が必要です。元栓をしめた後、各蛇口から水を出しきる等の作業になりますが、配管の種類等によって方法は異なるようですので確認してみて下さい。水道管にも防管(寒)対策を!

1244

1245

1246

天気予報を見ていた子供から、「南岸低気圧って何?」と聞かれたので調べてみました。この低気圧は、日本の南側の沿岸部を通る低気圧で、通過位置、水蒸気量、気温によっては、関東地方に大雪を降らせる原因となるそうです。予報が難しいらしいので、気になる時は、こまめにチェックするといいですね。

1247

先日、スギ花粉の飛散が始まったとニュースで目にしました。花粉シーズンが到来し鼻炎薬等を手放せない方も多いと思いますが、災害は季節を問わずいつ起こるかわかりません。在宅時間が長い今、災害に備え、常備薬の使用期限の点検や保管場所などを再確認してみてはいかがですか。

1248

エレベーター内で地震が起きたら、と考えたことはありますか?その時は、全ての階のボタンを押す。閉じ込められたら非常ボタン・インターホンを押す。応答がなければ携帯電話で警察や消防へ通報する。外にいる人に自分の存在を知らせる音を出すなどがあります。もしもの時は落ち着いて行動しましょう。

1249

先週土曜日に、東北地方で最大震度6強の地震が発生しました。今後、余震の可能性もあります。家具の転倒防止、ガラスの飛散対策、停電への対応、水や食料品等の備蓄、スマートフォンの電源確保等々、いつ身近で発生しても安全が確保できるよう、今一度、身の回りの点検をお願いします。

1250

気象庁調べによると、東京都内での最も遅い降雪は4月17日という記録が残っています。この冬は、強い寒波の影響による大雪が続き、各地に様々な被害が出ています。2月も中旬を過ぎて徐々に暖かくなってきましたが、しばらくはスタッドレスタイヤから夏タイヤへの履き替えは控えた方がよさそうです。