51

頑張ってないと、何かの役に立ってないと、存在する意味を持っていないと、そんな風に誰かに言われたわけじゃないけれどそんな風に感じてしまうことがあるんだよね。何度も言うけど、それをしてる人はもちろんすごいんだよ。ただ、同じようにみんながそう思えるような社会にしていきたいなって。

52

24時間テレビの話題を耳にするたびに、生まれつき足の悪い母が「私はあんなに風に頑張れてないなって、後ろめたい気持ちになるんよね」と言ってたを思い出す。頑張っている人たちはもちろん素晴らしいけれど、頑張ってなくても同じように尊い存在なんだと思えるような社会がいいなってその度に思うの。

53

ちょっと頑張ればできるはずだと思うことでも、その「ちょっと頑張る」が死ぬほどしんどい人もいて、「それはわかるけど、でもさすがにこれくらいは」の「これくらい」が、その人にとっては死ぬほどしんどいことかもしれない。人の辛さは想像できないという当たり前のことをまず当たり前にできたらな。

54

「できれば気遣ってやっておくれよ」という笑顔の「さ」だったので「ご…めん…そうやんな」と素直に反省したのでした。テクニックでのそれは意識していたけれど、優しさとして相手を思ってのそれが大切なんだよなって改めて。こんなんばっかりやけど気づけたのなら次から気をつけていけばいいよね。

55

4歳がつまずいてグズりだしたのを見て8歳が「痛くない?」と心配していたので励ますつもりでつい「大丈夫やんな」と声をかけたら、小さい声で優しく微笑みながら「大丈夫って聞いたら大丈夫って答えないといけないみたいやから…さ」と諭されて素直に反省した35歳であった。

56

「つらい経験にも意味があった」って言っていいのは本人だけだよ。周りが「つらい経験も必要だ」なんて言うもんじゃない。ましてや子どもにとって自分を守ってくれるはずの存在にそれを言われたら、乗り越えようとさえ思えなくなっちゃうんじゃないかな。必要なのは信頼できる人がそばにいることだよ。

57

58

誰かを気に食わないと思った時には、その気に食わないという感情がどこからきているのか探ってみる。真っ当な理由があったとしても、それでその人を攻撃することを正当化せず、その気に食わないという気持ちを自分が持つことを自分で肯定してあげるだけにする。「気に食わない、けど傷つけない」やで。

59

8歳の友人に「なんで帽子かぶってんの?ハゲてるから?」と唐突に言われて、「ああ、見た目をからかったりするようになったのか」とショックを受けながら、どんなふうに答えようか思案しつつとりあえず「そうやなあ」と答えたら「ハゲのままでもかわいいのに」と返ってきたので、ありがとうと答えた。

60

厳しくした後にいつも以上に懐いてきてくれると「本気の思いが伝わったんやな」と思ってしまうの、その度に「違う違う」って思い直す。怒られたり見限られたりするのが怖くて機嫌をとりにきているだけかもしれないもんね。安心してる場合じゃなくて、不安にさせているのかもって反省しなきゃやんね。

61

「そんなに大変そうじゃないから」という理由で保育や子育てのことを侮られると「こんなに大変なのに」と反論したくなるんだけれど、大事なのはそこじゃなくて、「大変さ関係なく他人の仕事を軽んじたり馬鹿にしたりしない」「それぞれにしんどさは違うことを知る」という、人への敬意の話なんだよね。

62

「子育てをしている」と考えると、どこかにゴールや正解があるように思えてうまくいかないと追い詰められてしまうから、「子どもと生活を共にしている」と考えてみる。生活のなかでできないことや育ちに必要なことは手を貸し合う。そう思えたら、うまくいかないのも生活のなかの一場面って思えるかも。

63

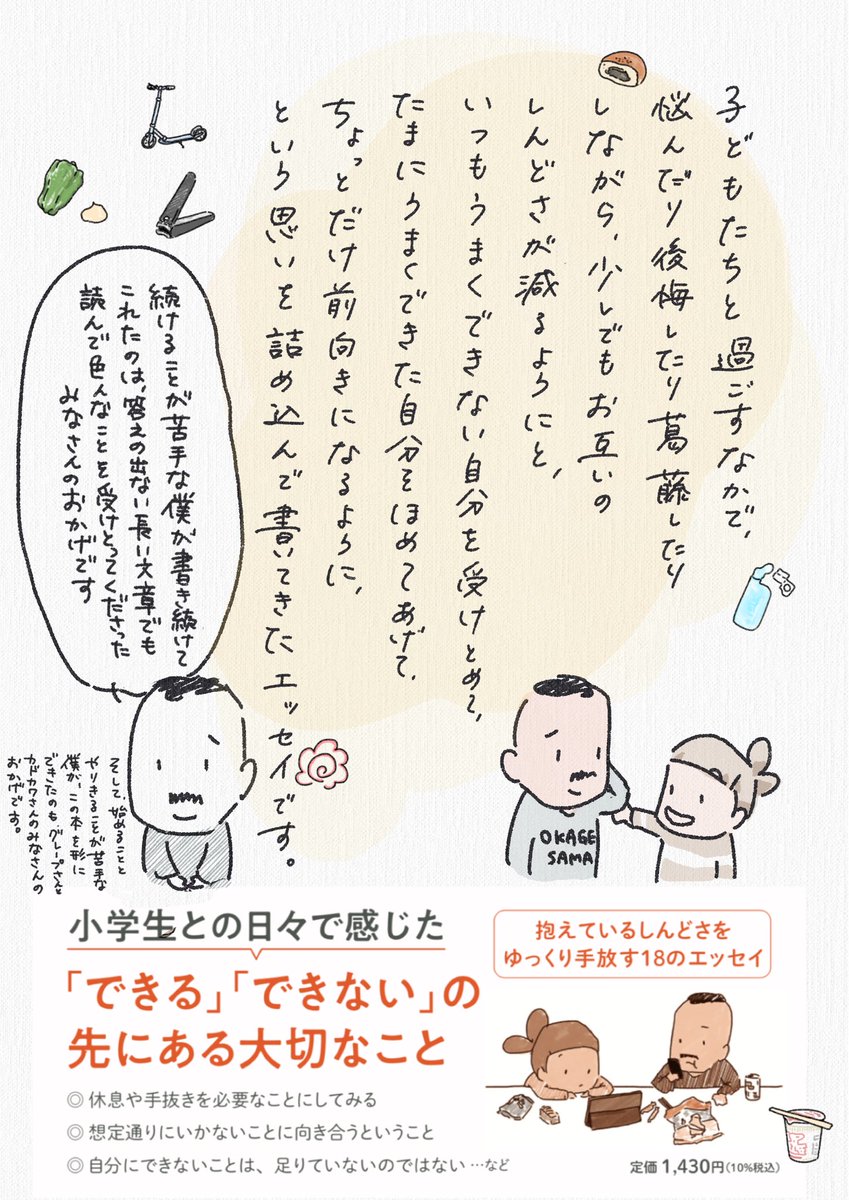

【書籍化のお知らせ】

grapeさんで連載中のコラム「大人になってもできないことだらけです」が一冊の本になります!

KADOKAWAさんより2022年9月15日に発売です。予約開始しています!amazon.co.jp/%E5%A4%A7%E4%B…

一緒に悩んで笑って落ち込みながら少し元気になってもらえたら嬉しいです。

64

「子育てがうまくいく方法」という類のものが「子どもを思い通りに動かす方法」になってしまうの、「子どもとの生活を快適にする方法」とか「お互いにしんどくなく過ごす方法」とかになればいいなってずっと思ってる。保育の話をするなら保育で一番大事な子どもの人権を大切にする内容であってほしい。

65

「察して」ではなくちゃんと言葉で伝えられるようになるためのに必要なのは、まずは察してもらって受け止めてもらえる経験なんだよね。その上で、言葉のコミュニケーションを積み重ねていく。突き放されるなら伝えようとは思えないよね。受け止めてもらえるから伝えようと思えるんだもんね。

66

68

肯定はできなくても「否定しない」はできるかも。手を貸すことはできなくても「突き放さない」はできるかも。優しくはできなくても「意地悪しない」はできるかも。好きになれなくても、「嫌わない」はできるかも。いつもうまくはいかなくても、こうやって小さく積み重ねていくことはできるかも。

69

今ちょっと苦手なことやってるんだけど、こないだ8歳の友人が「プール苦手やってんけど、できなかったらできるとこまでやればいいって思ってやってたら嫌じゃなくなった」って言ってたの思い出して、5分おきに投げ出しそうになるたびに「できるとこまでやればいい」って言い聞かせてがんばってます。

70

何度でも言うけど、「子育ての第一義的責任は親」というのは「親がちゃんとやれよ」ではないよ。難しいことや困ることがあったら公助や共助が備えていて支えるから、まずは安心してそれぞれの家庭で子育てをしてみようねってことだよ。周りがするのは責めたり追いつめることではなく支援することだよ。

71

誰かにどこかで言われた「変だね」とか「下手だね」って言葉がふと呪いのように現れて自分を容赦なく否定してきて生きるのがしんどくなることもあれば、誰かに何気なく言われた「いいね」とか「おもしろいね」が御守りになって、その言葉だけでずっと生きていけるような気持ちになれることもあるよね。

72

「いま助けたら本人のためにならないんじゃないか」と悩んだ時には、迷わず助ければいい。その助けはそのば限りのものではなく、その子が「自分を大切にして思って守ってくれる人がいるんだ」と感じてもらう経験であり、そのままその子の生きる力になるから。助けてあげればいい。守ってあげればいい。

73

どれだけ「しんどい思いをさせないように」と思っても、やむなく厳しい思いをさせてしまうことはあって、それを正当化してしまわずにちゃんと受け止めながら、少しでもその子の今がしんどくないように、その子のこれからがしんどくないようにって考え続けることが大切なんだと思う。

74

厳しさや理不尽を感じず生きることはありえないし、ただ助けるだけでは解決しないと思うこともあるけれど、それでも僕は「時には厳しさも必要」という言葉は使わないようにしている。その言葉は子どもに辛い思いをさせることに目を瞑るための言い訳に使ってしまうことが少なくないから。

75

子どもに必要なのは、社会の厳しさを教えてくれる存在じゃなくて、社会の厳しさを感じた時に助けてくれる存在だよね。