26

これは、加害をした人を擁護するものではなく保育士として問題解決に向き合う時にどんな姿勢でいたいかという意図でのツイートです。虐待は絶対にあってはならないことだということは繰り返しになりますが改めて記しておきます。そのためにどう考え行動するのかを考えたいのです。

27

子どもが好きで優しいと言われて生きてきた人が自覚なくパワハラや虐待をしている場面を見てきたし、子どもやに興味なく生きてきた無愛想な人が子どもの権利を学んで、それが守られるように試行錯誤しながら保育する姿も見てきた。どんな人間性かではなく、どうやって向き合い行動するかだと僕は思う。

28

そしてそれらは、故意である場合と同様に起きてはならないことなんだよね。だから知らなきゃいけないの。虐待ってなんなのか、子どもの権利や人権ってなんなのか。保育者は特に、愛情を持って子どものためと思いながら意図せず優しく虐待していることがある。知らないことで起きていることがある。

29

虐待って一般的に「故意的に行われるもの」という認識だから悪人がやるものだというイメージがあるのかもしれないな。衝動や制御不能ゆえに起きたり、良かれと思って虐待とは思わずにやっているものも多くあるんだよ。自分が当たり前にやっていることや、されてきた躾や教育もそうかもしれないんだよ。

30

「その人を罰して排除すれば解決」としていては、また同じ問題は起きその度に被害者が生まれることになる。虐待は絶対にあってはならないことだ。それを「絶対にありえない」と断罪して終わるのか。「絶対に起こしてはいけない」と向き合うのか。許せないという気持ちの次に僕たちはどちらを向くのか。

31

虐待が起きるのはその保育士の適性や人間性の問題であるというような言説に僕は安易に賛成はできない。様々な場面で虐待は起こり得ることであり、そこで抑止力となるのは「これは虐待なのではないか」と内省したり指摘しあえたりすることだ。そしてそれは、人格を否定されないという心理的なに安全な

32

状態でこそできること。「人格に関係なく誰にでも起こり得ること」という前提があれば、指摘を受け入れ内省できるはずのことが、これを「その人が悪い」としてしまうことで「自分に限ってそんなことは」「あの人に限ってそんなことは」と自己防衛に走り内省できず抑止力もなくなる。また、組織としても

33

その子にとっての特別な人として記憶に残らなくてもいいから、「自分は大切にされていた」という経験だけはその子に残したい。いつか不安になった時に「誰か覚えてへんけど大切にしてくれていたよな」と思い出してくれたら。自分は大切にされるべき存在だということを疑うことなく育っていってほしい。

34

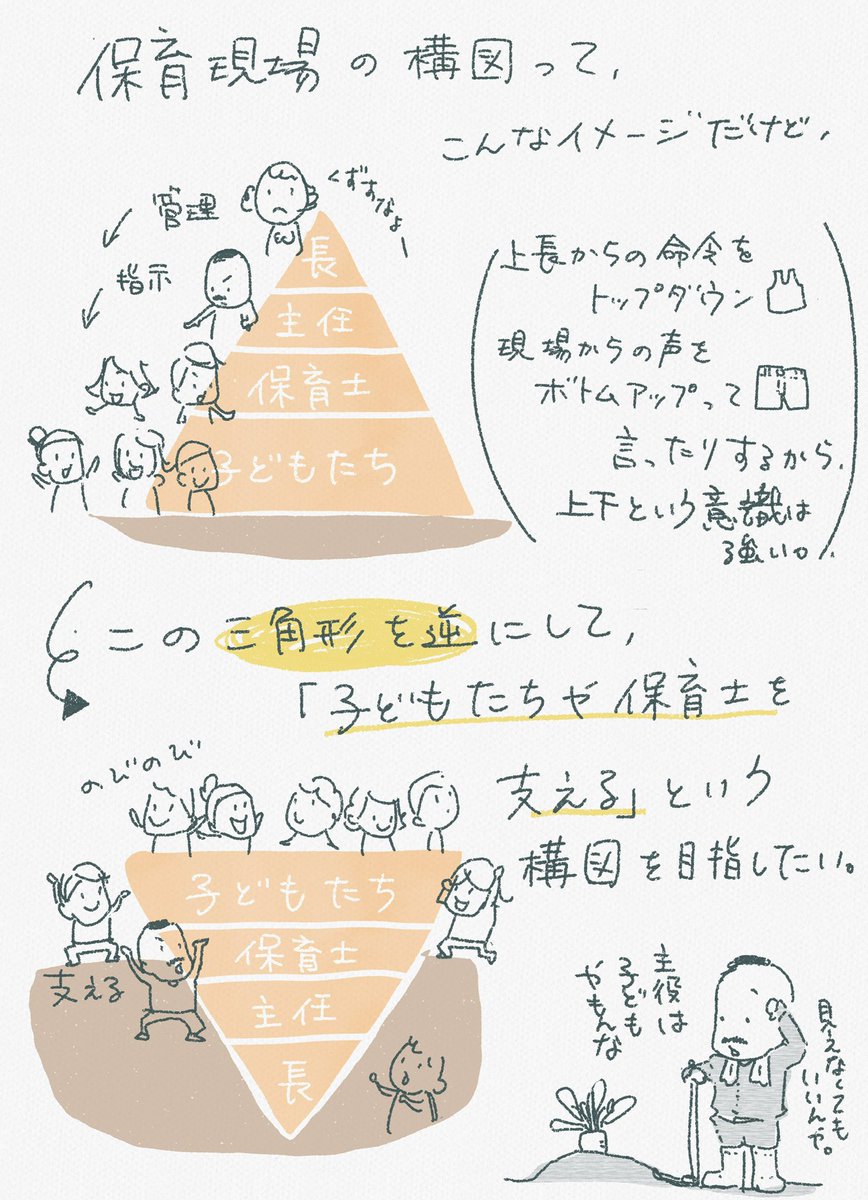

ひとりの保育士が現場を去ることを、たった一人職員が減っただけだと思っていないか。その人の人生の可能性もこの業界の未来も、色んなものを潰しているんだということをそろそろちゃんと考えなきゃいけないと思う。えらい立場にいる自分よりも一年目のその人が去ることのほうが大きな大きな損失だよ。

36

「親より先に死ぬのはダメな子やで」と言った64歳に、8歳が「事故とかいじめられて自殺とかで死んだ人もいるんやからダメっていうのは違うと思うで」と諭していた。この思慮の深さはどこからくるんだろう。それを丁寧に言葉にして伝えられることもあわせて見習わなきゃな。

37

38

ある面接で「職場で色々あって体調を崩した」という話をした時に「メンタルが弱い方ですか?」と聞かれて咄嗟に「弱い方ではないです」と答えたことを今になって後悔してる。病んでしまうことを本人のメンタルの弱さのせいにしてしまう職場環境がそれを生むのだと思いますってはっきり言えばよかった。

39

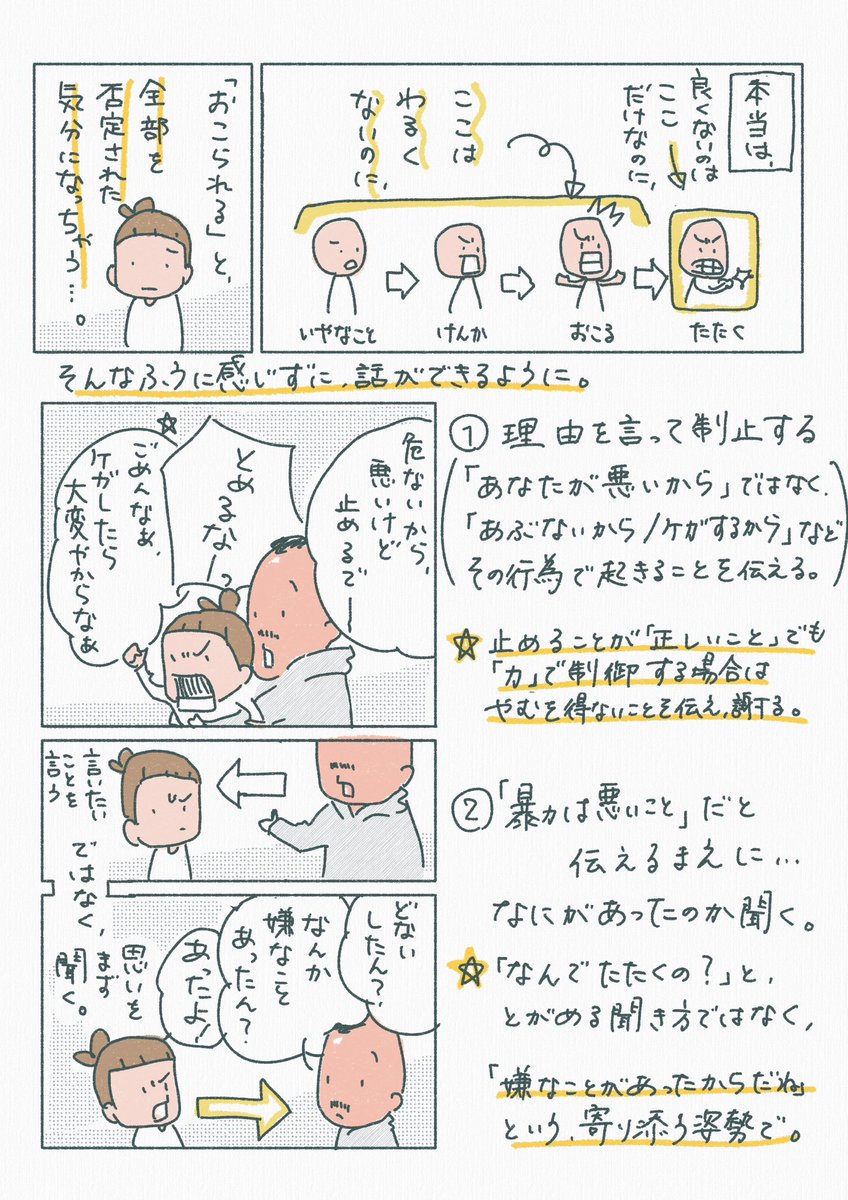

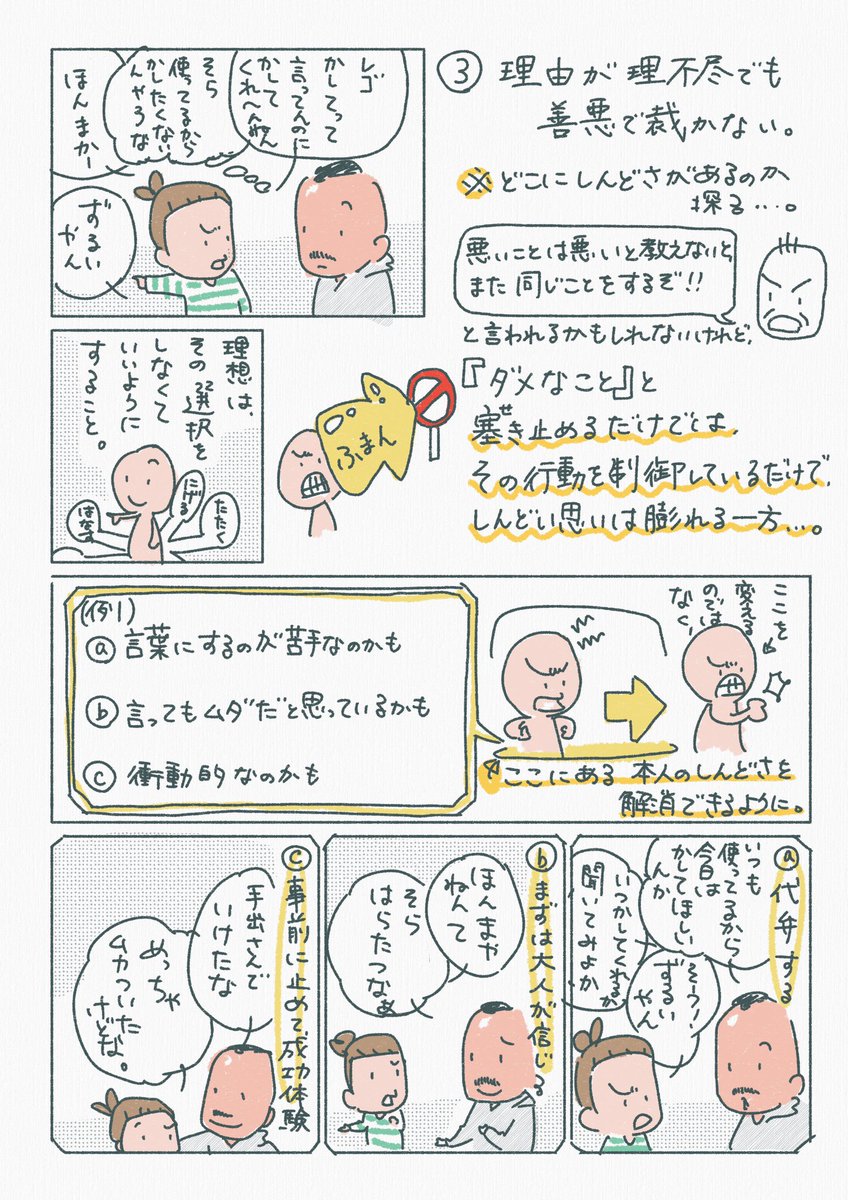

差別や虐待、パワハラやモラハラなんかも、「そんなことをする人間は最低だ」と言ってしまうと、それをしてしまった時に「自分はそんな最低な人間ではないはず」と省みることが難しくなってしまうから、「それは悪いことだけど誰でもしてしまう可能性があるから、気づいたら改めようね」と伝えたいな。

40

厳しくした分だけ優しくすれば帳尻が合うと思ってしまっていることがある。その度に、「甘いものを食べたからといって鞭で負った傷が癒されはしない」と言い聞かせる。あとで褒めようが優しくしようが傷は負っているのだ。厳しくした後の優しさは自分を許すためのものだということを忘れないように。

43

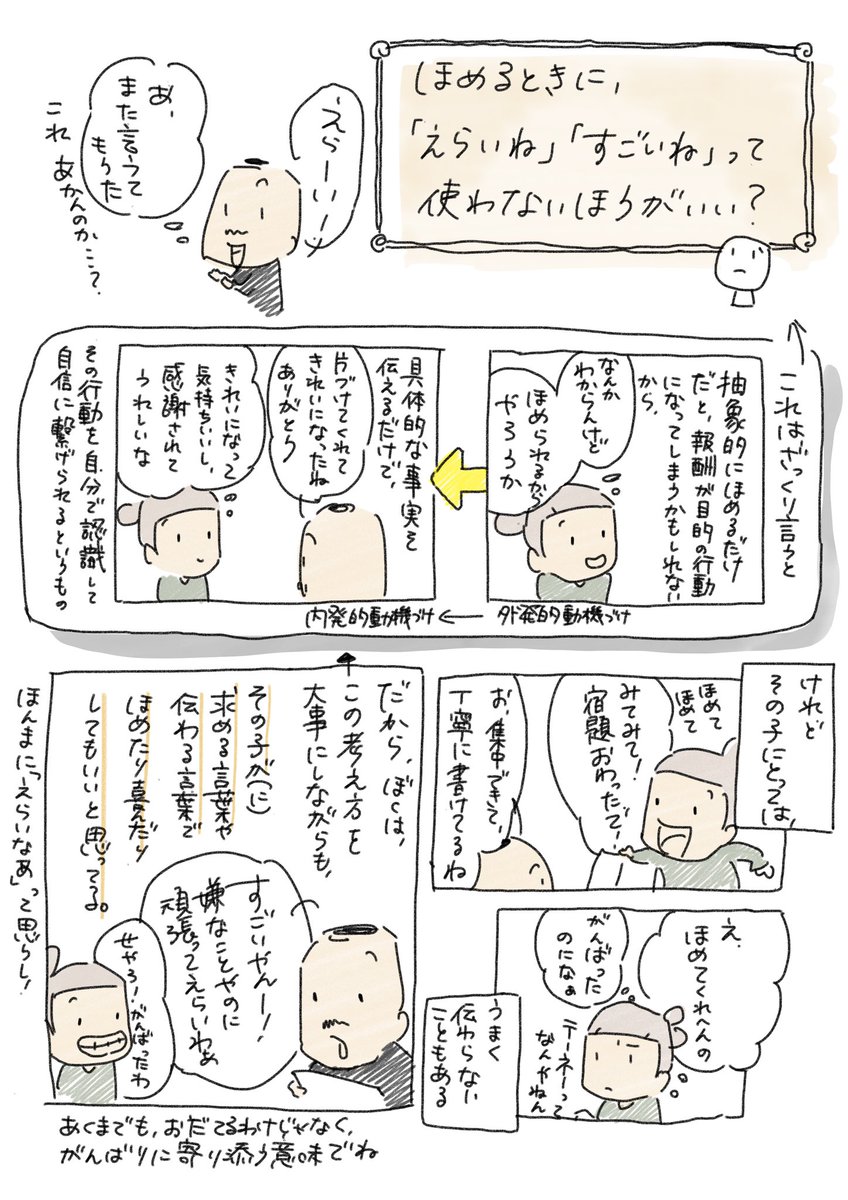

うまくいったと思ったやりとりや、どこかで学んだ子育て方法が、「その子と自分とを大切にしながら関係を築くためのもの」ではなく「子どもを思い通りに動かす方法」になっていないか、自分の言動で子どもが変わったと思った時にこそちゃんと振り返っていたいな。

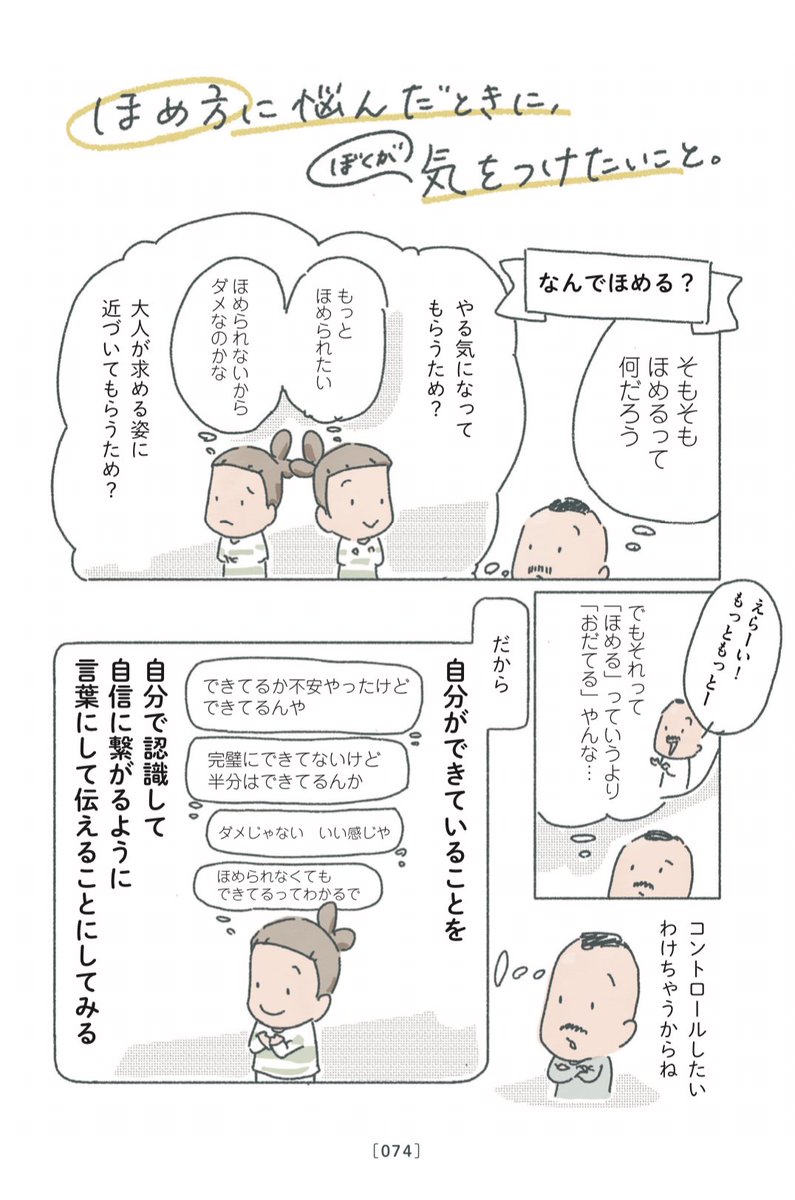

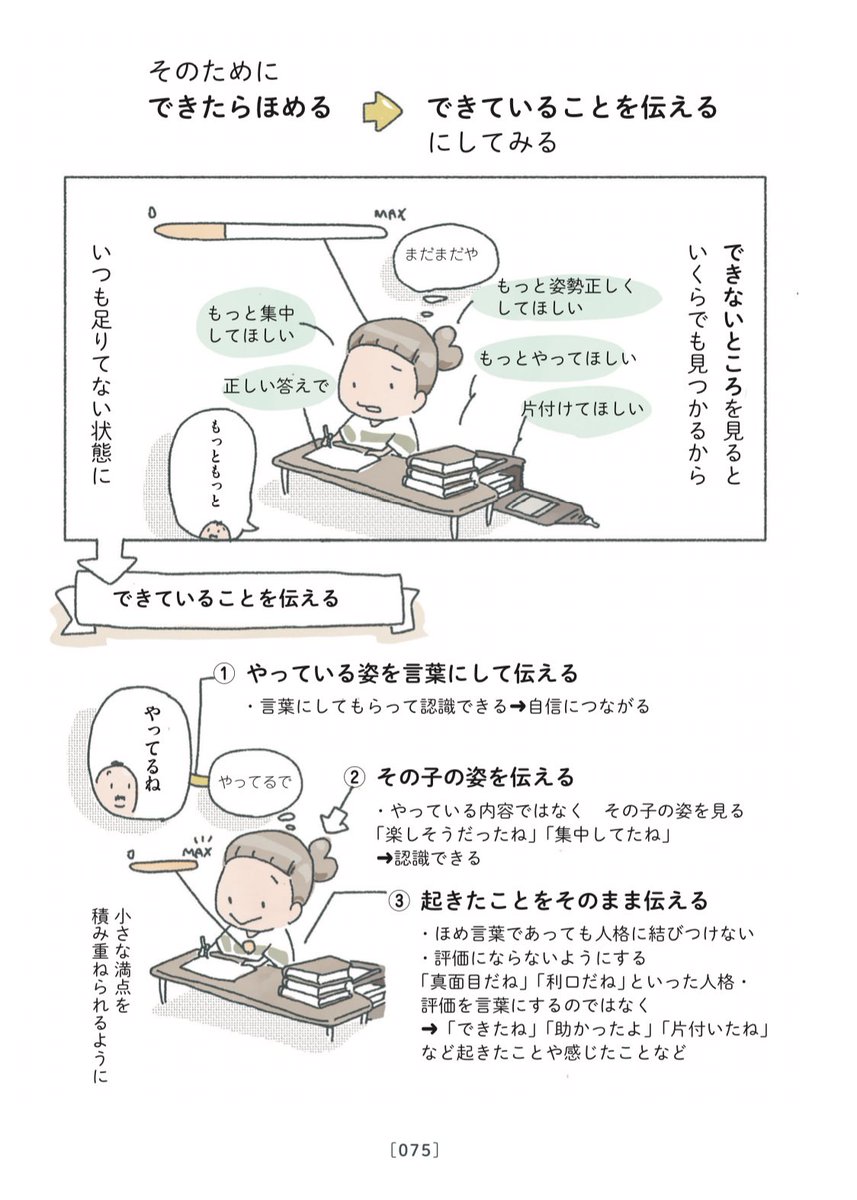

44

いつも褒めてくれる人が、実は僕のことを思い通り動かしたり勝手な理想像に近づけるために褒めているのだとしたら、ショックだし人として軽んじられてるようで信用できないよね。大人同士ならそれが失礼だと思うのに、子どもに対しては気をつけていないと簡単にそういう関わりをしてしまう。

45

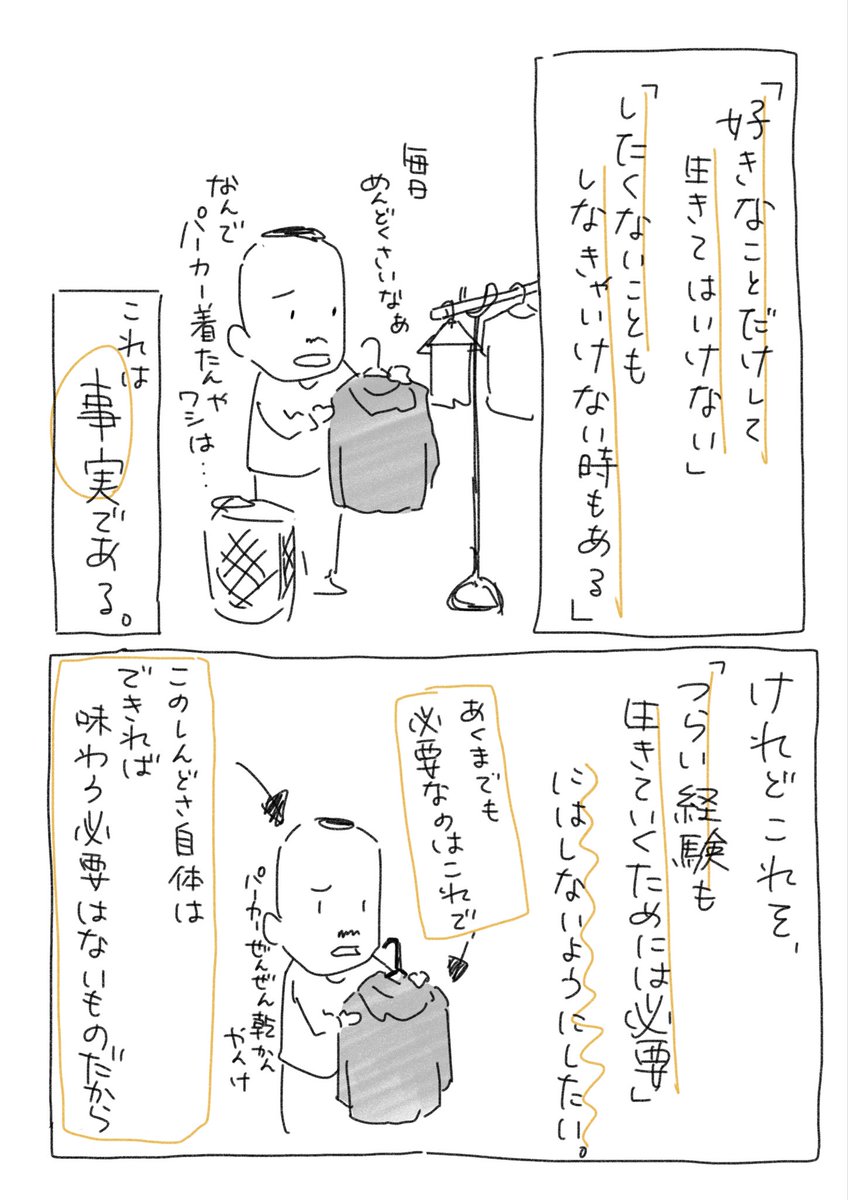

相手を支配したり思い通りに動かしたりすることは気持ちよくて、その欲望を自分も持っているということをちゃんと自覚していたい。そんな浅ましい考えは持ってはいけないと蓋をすると、容易に「教育」とか「その子のため」という言葉でそれを実現してしまいそうになるから。持ったまま制御していたい。

46

「ありがとう」を言わされることで心が削れる子もいるから僕は無理に言わせないようにしてる。そのかわり、黙ってたらやってもらって当たり前だと思われちゃうから、「助かったよ」とか「おかげさまで」とか伝えられるといいねと話す。ありがとうが言えない子でも、その言葉ならすんなり言えたりする。

48

誰かの間違いに目クジラを立てて注意している子には、ありがとうと感謝しつつ「なんでそれをするのか」を尋ねてみる。悪いことが許せないのか、その子のことを思ってなのか、誰かを助けたいのか、ただ怒りたいだけなのか。例えば「困る子がいるから」であれば、困る子を助けてあげればいいからねって。

49

「誰も傷つけないなんて不可能だ」という事実は、「だから気をつけたってしょうがないし、傷つかないようにお前が頑張れ」ではなく「意図せずどこかで誰かを傷つけているかもしれないから少しでも傷つけないように配慮しよう。それでも傷つけるかもしれないことをちゃんと知っておこう」だと思ってる。

50

「そんなことでいちいち傷つかれたら何も話せなくなるよ」という理論には、悪いけど「なら話しかけないでください」としか思わないよ。意図せず傷つけてしまうことは責めるべきではないと思うけれど、傷つくことを繊細すぎると非難したり対話に支障をきたすことを傷つく方のせいにしちゃいけないよ。