76

昨晩の一人 CTO Night の発表資料です。ご来場いただいたみなさま、ありがとうございました / “開発組織マネジメントのコツ // Speaker Deck” htn.to/hqF8Gs

77

やー、すばらしい。この感じが初めて言語化された気持ち / “知っていてこだわらない、それがいいソフトウェアエンジニアの条件なんだと僕は思うんだ - assertInstanceOf('Engineer', #a_suenami)” htn.to/AD2Tmy

79

高等遊民ずっとしてると自分が社会から必要とされてないし忘れられていくみたいな不安に捉われる中リアルに貯金が目減りしていく不安も襲ってくるので、メンタル的にタフでないと続けられません。メンタルを鍛えるには筋肉から。高等遊民するなら筋肉。筋肉つけて富国強兵です

80

組織内の配置換えや新しい役割定義を難しく考える必要はなくて「戦士、戦士、武闘家、武闘家」みたいな構成じゃどんなにレベル高くても勝てないから君は僧侶やってね、君は魔法使いねって言って「戦士、武闘家、僧侶、魔法使い」のパーティになるように調整してくのです。勇者がいれば楽だけどね

81

技術書はどんどこ新しいの読むんじゃなくて、これはと思ったのを何回も読むのが力がつくと思われます

82

エンジニアは精霊なので、営業職やマーケティング職と悪魔合体させると、エンジニアリングができる営業など、無条件に上位悪魔へアップグレードとなる

83

naoyaさんは高等遊民でアニメとゲームばかりで仕事しない人だと思ったのに、入社したらすごい働いててびっくりしましたといろんな同僚に言われるんだがお前らそんな働かないと思ってたやつをCTOに招聘したのか大丈夫かという気持ちで一杯です

84

オープンになれ! と号令をかけなくても、リーダーがオープンに振る舞っていれば周りの人は勝手にそれを真似します。上長からの評価を気にして真似る人もいれば、それがロールモデルだとしてとそうする人もいるし、それは人それぞれだけど、結果的にはそうなる

85

組織というのは面白いものでマクロにはなんだかんだでリーダーの価値観が反映されるわけですね。リーダーが勤勉なら勤勉な組織になるし、オープンならオープンになるし、クリエイティブならそうなる。「こうしたい」という組織の恰好があるなら、自らそう振る舞うべきですね。

86

SOFT SKILLS に書かれてる内容を雑にまとめると「Twitter とか SNS してる暇あったらハードワークして筋肉つけて不動産投資でアーリリタイヤ」ということだった

87

土曜日に CodeIQ 感謝際があって、そこでまあいつものようにエンジニアのキャリアだなんだという話をすることになるようなんだが、この先生きのこるための答えはもうわかりきってて「筋トレをして瞑想と運動の習慣を持て」これでファイナルアンサーだよ

88

開発組織の文化? みたいな話になることがよくあるんだが、その文化は日々の意思決定とか会話の積み集積であって、そういう地味なものの集合体なわけだ。文化を変えたいと思ったら日々の会話の仕方や意思決定のあり方を変えるっていう地道なことをコツコツやるとかになると思うんですよね

91

ちはやふる視聴済みエンジニアには何かぼやいたら「お前それ青春全部懸けた上で言ってるの?」と煽っていこうと思う

93

情報共有を成功させる唯一の方法は歯を食いしばって共有し続けることである

94

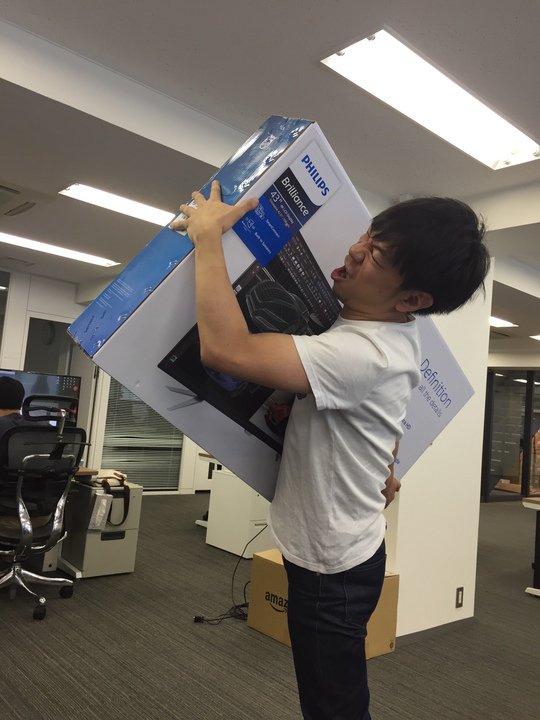

エンジニアリングの道具は本人も躊躇するようなオーバースペックな道具を与えるべき、と思っています。

95

データ分析してるチームからディスク容量たりないからサーバーほしいのですが・・・と遠慮がちにヘルプ要請があったので、遠慮すんなや! と 32スレッド + ioDrive2 つきのサーバーを用意したら業務効率が爆ageで喜んでた。よきかなよきかな

96

これはなかなか

97

これ意味あるんか

99

普通の人が無理せず普通に開発して自然とよいプロダクトができあがる、よいプロダクトを作り込む過程で技術者としてもビジネスマンとしても成長する、そういう屋台骨をもった組織にしたい

100

職場の Slack で「すみません、w ってなんですか?」と真面目に質問いただいたので、その起源から草と呼ばれるに至るまで詳しく解説したところ「naoya さんは博学ですね!w」みたいになって不思議な気持ちになっている