1

東大は1988年にリスニングを導入し、RWLの三技能をバランスよく問う入試を行っています。

他方、こちらの安西さんが塾長だった慶應大は、それから30年経った今もリスニングはなく、作文も一部の学部のみで、実質R一技能入試。

東大が時代遅れで世界水準でないなら、慶應はなんなんですか。 twitter.com/yomi_ednet/sta…

2

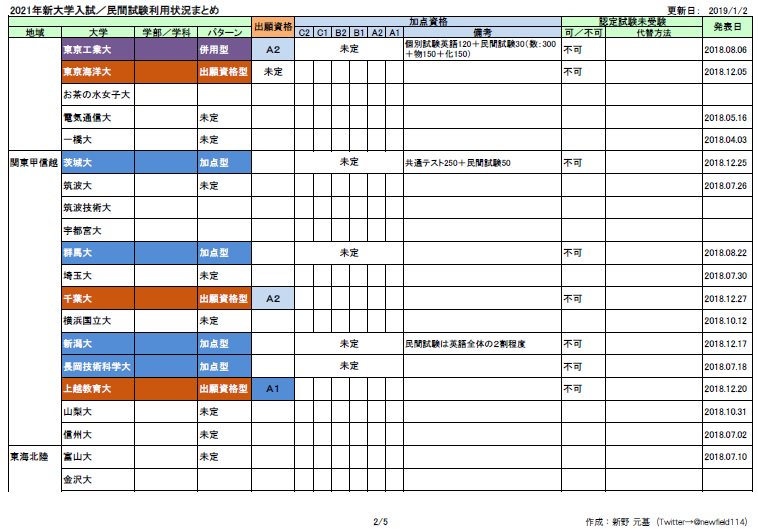

2021年度の大学入試における英語認定試験(民間試験)の国立大学の活用状況についてまとめました。

※リンク先にPDFがあります。

※抜けや誤りにお気づきの際はご指摘いただけると大変ありがたいです。

ibbs.info/thread.php?no=…

4

MARCHのセン利のボーダーが90%を超えるということはどういうことかというと、東大合格者でもセンターは90%超えていない人はたくさんいるので、MARCHのセンター利用に落ちたけど東大に受かる人がゴロゴロいるということなんですね。

今MARCHで留まらなくてへこんでる人は、その辺を思い出して下さい。

5

私大の結果を受けて現在までの感想。

①今年はMARCHの下のレベルが極端に難化。特に女子大が厳しく、安全校が安全校になっていない。

②結果、日東駒専レベルは不合格でMARCHは合格という逆転も生まれている(過去問演習の差が如実に出ている)

③補欠待ちが増えすぎ。これは社会問題になるレベルでは?

6

7

8

最近の高校の英語授業は概ね以下の3通りという印象。

①従来通り訳読・文法指導→私立進学校に多い

②訳読・文法指導は多少残すも、多読を重視→公立トップ校に多い

③訳読・文法は古いと聞いて排除しペアやグループワーク中心にしたが、一抹の不安からかネクステ系を配るだけ配る→これが一番多い

9

昨日保護者会で話して改めて思ったが、新大学入試で成績提供システムを通すと、

・使える民間試験は高3の2回だけ

・成績提供で使用するかは民間試験の申込時に決める必要がある→成績を見てから良いものを選ぶことはできず、仮に3回以上受けると早期2回分になる

という内容が驚くほど浸透していない。

10

豊島岡女子がついに高校募集停止!(現中1から)

これで女子の高校入試はさらに選択肢がなくなり、難関校は都立か附属校かの事実上の二択になる。様々な事情で高校入試を選択せざるを得ない家庭も多いのだから、都内の教育環境が中学入試に傾斜する現状に対しては、非常に危険だと感じている。

11

12

多くの反応を頂いていますのでいくつか追加で背景説明します。

①中学がない私立女子高は上位だと慶應女子くらいしかなく、進学校という選択肢はありません。

②共学校はあるものの、中受で「進学校」と認識されるレベルの結果を残している学校は少ないです。この辺の事情は以前のtweetをご覧下さい。

13

③都立はたくさんありますが、内申が必要な上、1校しか受けられないので、中受より選択肢が少ないことには変わりません。

④付属校は増えますが、都立第一志望者には進学校志向の生徒が多いのも事実です。なお、付属校でさえ、早大学院・中大付属など、中学の開設で高校募集は以前より減っています。

14

15

これはベネッセさんじゃないほうの会社の人に聞いた話ですけども、通信添削会社がどうしてあんなに資産があるかというと、毎回答案の提出があっても利益が出るように料金設定されているのに半分以上は答案の提出がないので、必然的に利益率が高くなる。生徒が挫折すればするほど儲かる設計なのです。

16

文部科学大臣の公式アカウントで、誤った事実認識に基づき高大接続改革が行われていることが証明されてしまっている。

国公立大学の入試は記述・論述問題が大半で出題されているし、中教審が提唱するような小論文やプレゼンといった個別選抜のスタイルになっても、入試業務が軽減されるわけではない。 twitter.com/shiba_masa/sta…

17

立教大が2021(現高2)からの入試変更点を発表。

①一般選抜の英語は民間試験に一本化。文学部の1日程を除き大学独自の問題は廃止。

②共通テスト利用入試は、民間試験と共通テスト英語の高い方を採用

③民間試験は2年分有効だが必要スコアは未発表。

今頃発表しますか、これ。

rikkyo.ac.jp/news/2019/07/m…

18

高2・高1の生徒さんと、保護者の方へ。

新入試は、情報弱者では受ける資格さえ得られない入試になります。残念なことに学校・予備校の先生の多くも情報に追い付いていません。

最新情報はwebで随時発表されますので、信頼できるアカウントをフォローするなどし、正しい情報の入手に努めて下さい。

19

20

これは教育学部の学生に聞いた話だが、今の英語教育論では、中学英語の指導教案に「文法用語」が含まれていると大学の教官にことごとくダメ出しを受ける。

「目的語」「副詞」は普通の中学生には理解できない「文法用語」だから使用禁止。「主語」「動詞」「名詞」はギリギリセーフと指導されたそう。

21

この背景を考えると、ネイティブと同じように英語を学習すべきという主張がある。これは小学校での英語必修化の推進と同根。

もう1つはアクティブラーニングの行き過ぎ。「三人称単数の現在形はsがつく」と教えるのは誤った指導法であり、いくつかの例を示して生徒に気づかせるのが今の正しい指導法。

22

某大臣の一連のツイートは、東大を出て司法試験に合格した受験エリートでも、論理的・理性的議論は苦手で、満足に引用RT1つできないということを身をもって示すことで、現行の教育・入試制度が如何におかしいものであるかを逆説的に明らかにしようとする試みだ、と私は解釈している。

23

念のため申し上げますが、2021年の英検の予約申込開始日は「明日」です。前日にこんな話題が出ている時点で制度としてどうかしています。 www3.nhk.or.jp/news/html/2019…

24

津田塾大学から、2021入試変更予告の変更のお知らせ。

一般選抜では、英語民間試験は使用しないことにするそうです。多くの大学に続いて欲しい決断です。

tsuda.ac.jp/news/2019/hfqh…

25

"Japan is a world leader in education"という書き出しから噴いてしまったが、これが"High school education in Japan needs to be improved"に対する「模範解答」だというのだから、草が生えるとはこのことだろう…。

トピックもトピックだし、解答も解答。大概にして欲しい。 t.co/XE4yW6faVJ