1

2

巴御前(生没年未詳)の実年齢は不明だが、この和田合戦の頃は50代後半くらいだったと考えられる。その後の伝承では彼女は落ち延びて91歳まで生きたとされるので、それが事実ならこの後巴は30年以上を一人で義盛の菩提を弔う日々を過したことになる。

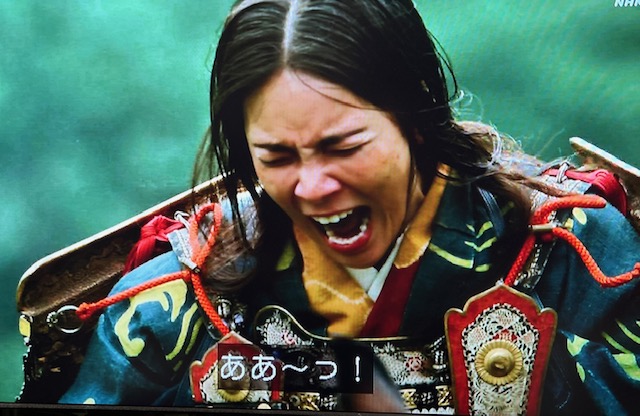

#鎌倉殿の13人

3

元康が岡崎城 で自立し東三河に侵攻した事を知って激怒した今川氏真は、永禄4年(1561年)4月、 家臣に命じて人質としていた松平家の家臣の妻13名を処刑した。現在の愛知県豊橋市富本町にはこの時処刑された13名を祀った「十三本塚」が残っている。

#どうする家康

4

奥平信昌は強右衛門の命懸けの忠義を称え、彼の息子に父の名を継がせ「鳥居強右衛門信商」と名乗らせた。徳川幕府が成立し信昌の子・松平忠明が大名となると信商は家老となり、その子孫は奥平松平家(忍藩)家老として幕末まで主家を支えた。子孫は現在も健在である。

#どうする家康

6

平家一門と共に入水した三種の神器のうち、八咫鏡と八尺瓊勾玉は後に発見されたが、天叢雲剣(のレプリカ)はついに見つからなかった。現在の皇室に伝わる天叢雲剣は伊勢神宮から献上された「レプリカのレプリカ」である。ちなみに本物の天叢雲剣は熱田神宮の御神体として伝わっている。#鎌倉殿の13人

8

久しぶりに「死ぬかと思った」鎌倉殿w

#鎌倉殿の13人 #鎌倉殿どうでしょう

9

実朝の正室・千世(坊門姫、1193~1274)は夫の横死の翌日ただちに出家して本覚尼と名乗り、京に戻って自邸を改造して夫の菩提寺である遍照心院大通寺を建立した。彼女は60年以上の長い余生を実朝の菩提を弔うために費やした。#鎌倉殿の13人

10

服部半蔵は、徳川家の関東移転後に西念寺 (現・東京都新宿区若葉2丁目)という寺を建て、境内に信康の遺髪を納めた供養塔を建立した。半蔵は晩年出家して西念寺にて信康の菩提を弔いながら余生を過ごした。半蔵の墓も寺院内にある。

#どうする家康

11

千代(望月千代女、生没年不詳)は戦国期の伝説的な歩き巫女。信濃の名門豪族・滋野一族の嫡流である望月家の出身とされる。彼女自身は近江国甲賀郡の生まれで、甲賀流忍術を修めたくノ一だったともいわれる。

#どうする家康

12

1215年 主要人物年齢一覧(満年齢)

北条義時 52歳

北条政子 58歳

北条時政 77歳

三浦義村 47歳

八田知家 73歳

北条泰時 32歳

北条時房 42歳

三善康信 75歳

大江広元 67歳

後鳥羽上皇 35歳

慈円 60歳

源 実朝 23歳

千世 22歳

藤原兼子 60歳

丹後局 64歳

#鎌倉殿の13人

13

本多忠勝というと近年のゲームでは巨人の如く描かれるが、実際は身長160cmくらいで当時の平均的男性の体格であった。この為忠勝はパワーと体格で圧倒する巨漢タイプではなく、卓越した武芸と俊敏な動き、冷静な判断力で敵を確実に仕留めるスナイパータイプの戦士だったと考えられる。#どうする家康

14

15

1193年 主要人物年齢一覧(満年齢)

北条義時 30歳

北条政子 36歳

北条時政 55歳

北条時連 18歳

源 頼朝 46歳

源 範頼 43歳

金剛 10歳

万寿 11歳

阿野全成 40歳

大江広元 45歳

三善康信 53歳

畠山重忠 29歳

梶原景時 53歳

八田知家 51歳

工藤祐経 46歳

#鎌倉殿の13人

16

大隈重信は悪筆だったため人前で字を書く事は極力避け、その代わりに弁論の技術を磨き明治・大正期を代表する演説・談話の大家となった。「~である」「~であるんである」は大隈の口癖であった。#青天を衝け

17

夏目広次はその忠誠心や武勇を惜しんだ松平一族の松平伊忠や家臣らから「忠義の士である」として助命嘆願が出され許された。後に三河・遠江の郡代として登用され、以降は忠義を尽くした。ちなみにこの広次の子孫が明治の文豪・夏目漱石である。

#どうする家康

18

成長著しい本多平八郎忠勝(満12歳)

#どうする家康

19

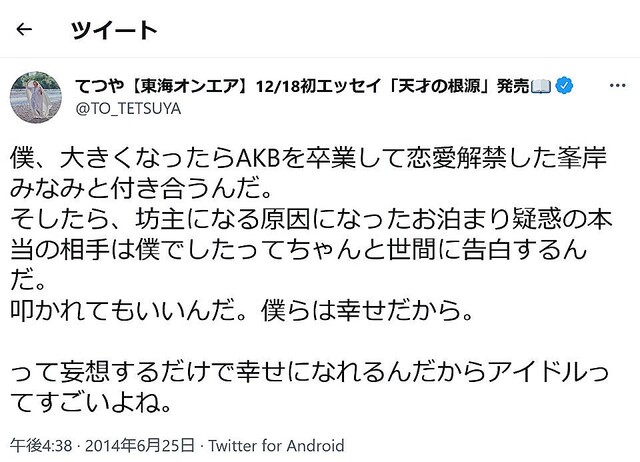

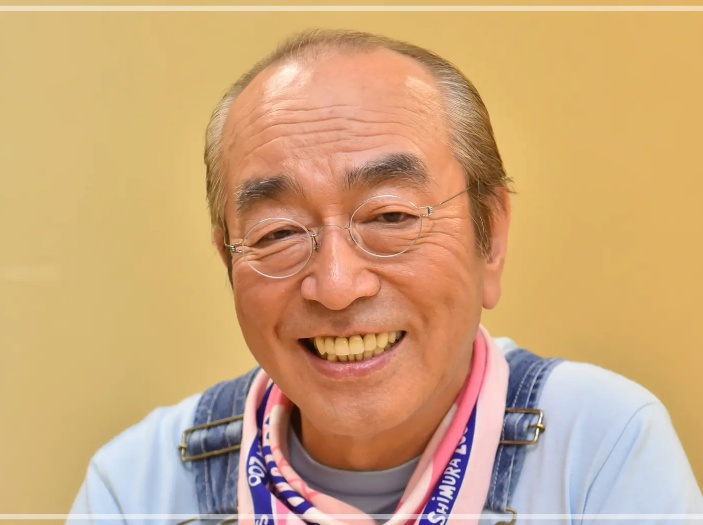

長篠の合戦で戦死した山県昌景の首級は山県家家臣の志村貞盈が敵に奪われないように持ち帰ったという。貞盈を始めとする志村一族は後に徳川家に臣従、武州多摩に移住し八王子千人同心の中心的存在となっていった。コメディアンの志村けん氏(1950~2020)はその子孫とされる。

#どうする家康

20

大姫は建久8年7月14日(1197年8月28日)、数え年20歳(満19歳)の若さで死去した。鎌倉市大船の常楽寺には大姫の墓とされる「粟船稲荷姫宮の墓」があり、その墓は”思い人”木曽義高の墓とされる「木曽塚」のすぐ近くにある。おそらく彼女の遺志に基づくものであろう。

#鎌倉殿の13人

21

22

23

24

元康(家康)は生涯にわたって今川義元を尊敬し続けた。後に大大名になってからも上洛のたびごとに桶狭間を通過する際は義元の墓の前で輿を降り礼儀を尽くしたという。

#どうする家康

25

起請文の作法

①約束を破らない事を神仏に誓約する文章を「熊野牛王符」に書く

②「熊野牛王符」を燃やし灰を神水(または神酒)の入った盃に浮かべる

③盃を一気に飲み干し、「一味同心」を誓い合う。

これを「一味神水」と言い、背けば熊野権現の神罰が下るとされた。

#鎌倉殿の13人