26

27

木育関係者の皆さんはご注意を!

樹と木と木造に関するウソ知識の拡大再生産はなんとしても避けたいので、よろしくお願いします。

28

日本のような気候では、冬に年輪は出来ません。

色の濃い晩材が出来るのは夏から秋にかけてです。

年輪の幅と方角とは全く関係がありません。

29

ここに詳しく書いてあります。

imasarahitoni.blog101.fc2.com/blog-entry-59.…

30

@tatibanaadumi ボーイスカウトがこのウソ知識を「サバイバルテクニック」と称して広めてしまったことも、いつもで経ってもこのウソ常識が世の中から消えて無くならない一因かと思います。

日本山岳会も、ちょっと前までHP上でこのウソ知識を書いていましたからね。

31

ある人からの情報では、この図鑑の最新版では、表現が変わっているそうです。私は近所の図書館にあった初版本を参照しました。

32

33

本当のところは

倉の中で、木材の持つ「湿度調整作用」が働いて、湿度の変動を抑えていたこと、さらに宝物がスギの唐櫃におさめられて、二重の湿度調整作用が働いていたことが、長持ちした要因であったことが知られています。

34

一般の方が入手しやすい参考文献としては:

私の敬愛する坂本功先生が書かれた

「木造建築を見直す」岩波新書、2000,5があります。

四半世紀近く前の本ですけど・・・。

35

36

37

38

39

40

42

43

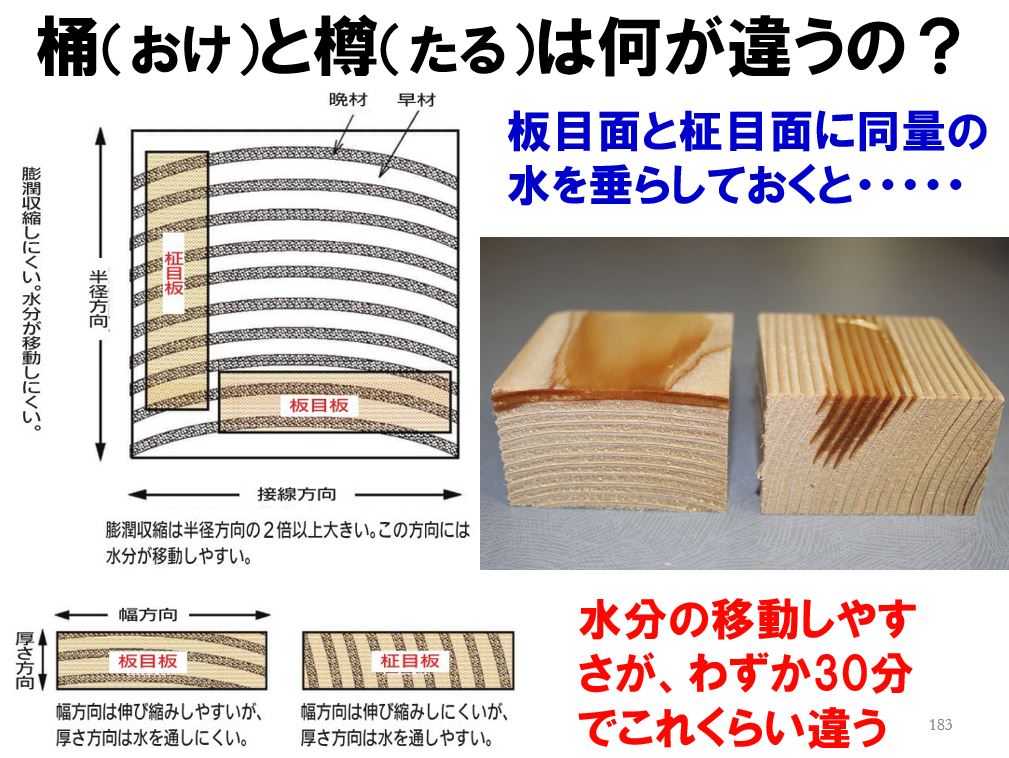

その昔、能代の業者さんに「樽は、液体の貯蔵や運送に使うもので、固定の蓋がある。使う木材は一般的には板目材。用途は酒樽、醤油樽など。一方、桶は必ずしも液体を入れるとは限らず、入れたとしても貯蔵が目的ではない。使う木材は一般的には柾目材。用途は寿司桶、風呂桶など」と教わりました

44

45

木材の使い分けは、やはり、水分に長期間接触する場合には板目、一過性の場合には柾目ということになります。

46

日本酒の酒樽に、板目板を使った状態を考えると、樽の中に入った酒は周りの板が水を通しにくい構造になっていますから、簡単には樽の外にしみ出てきません。また板は幅方向に膨潤しやすいので、濡れると板と板とがぴったりと押し合い、水漏れしにくくなります。

47

一方、洗い桶のような一過性の使い方をする道具に板目板を使うと、濡れたり乾いたりの繰り返しで幅方向の伸び縮みが大きくなりますから、箍(たが)が緩んで板と板の間に隙間ができ、水が漏れやすくなります。ですから、一過性の使い方では柾目板でないと具合が悪いのです。

48

もちろん、厚さ方向には水が通りやすいわけですが、濡れているのは短時間ですから、特に問題は生じないのです。

49

最初に書いて置くべきでしたが、以上の話は、洋酒の酒樽には通用しないようです。

それと日本酒の樽で甲付き(表が辺材、裏が心材)が好まれるのは、表がきれいな白色で見栄えがよく、裏が心材なので抽出成分(心材成分)が多く、生産地によって色んな成分が溶け出してきて風味を添えるからです。

50