51

52

53

本日は「敬老の日」です。聖徳太子が身寄りのない病人やひとりきりの老人たちの救済施設である悲田院(ひでんいん)を設立した日とする説があります。日本は世界一の長寿国。あらためて「老人を敬愛する心」の重要性について考えてみましょう。

54

55

56

57

58

59

本日は祝日「文化の日」です。この日は明治天皇誕生日にあたり、戦前は「明治節」と呼ばれていました。昭和2年に明治天皇の御聖徳を敬仰して「明治節」として制定され、新年・紀元節(現在の建国記念日)・天長節(天皇誕生日)と合わせ四大節と称されました。

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

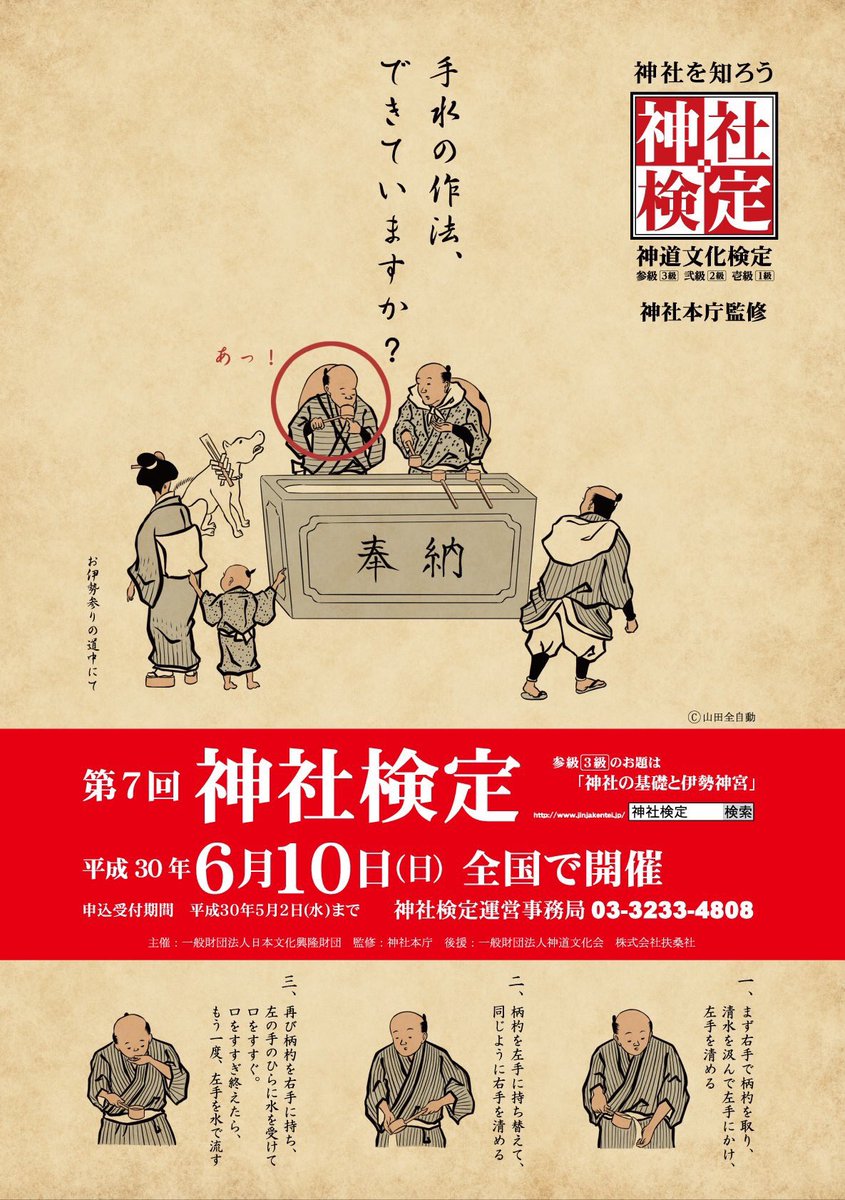

【第7回神社検定開催決定!!】

HPにて第7回神社検定の開催要項を発表いたしました。

試験日は平成30年6月10日(日)です。

今年の参級のテーマは「神社の基礎と伊勢神宮」です。今回も神社が大好きな方々の受検をお待ちしています!

詳細はこちら↓↓

jinjakentei.jp

70

第7回神社検定ポスターは、最近Instagramなどで人気の山田全自動さんに描いていただきました。

神社に参拝した際にはぜひ探してみてください。

#山田全自動 #神社検定 #手水

instagram.com/p/BcUYGU7FQfA/

71

72

73

74

本日は天皇陛下のお誕生日です。陛下のお誕生日を祝して宮中三殿及び伊勢の神宮では天長祭が行われます。また、皇居では陛下始め皇族方の一般参賀が行われています。「天皇誕生日」は、明治元年に祝賀の行事が行われて以降、「天長節」と呼ばれていました。

75