76

これが日本の歴史だと、種子島に鉄砲が伝来してからの戦場と社会の変化はかなり劇的なものがあるので「革命」と呼ぶに相応しいと思えるけどね。火薬の発明を衝撃的な技術的ブレイクスルーにように感じるのは、そのイメージの影響もあるのかも。

77

ところで「表現の自由戦士」って言葉、元来は揶揄を込めた言葉なんだろうけど、僕結構好きですねw

他人からそう言われてもイヤな感情が湧いてこない。

「オタク」とかもそうだけど、むしろポジティブに自称したいくらいの言葉になりつつあります、自分の中では☺️

78

79

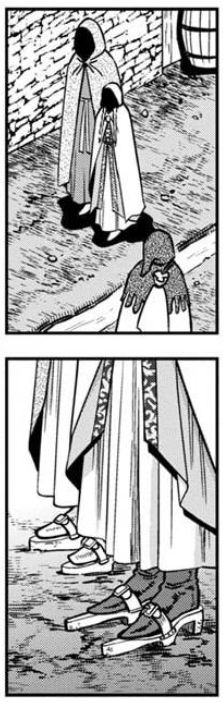

歴史物を描く時に悩ましいのはこれ。

ある程度以上の地位・身分の人間には召使い、奉公人、侍女、奴隷など身の回りの世話をする人間が付き従うのが普通で、これを律儀に描こうとすると作画もしんどいし、登場人物が一人きりになったり、誰かとサシで会話をしたりする場面がとても作りづらい😅 twitter.com/kana_ides/stat…

80

なんかNHKが黒色火薬の原料を報道したことが物議を醸しているようだけど、軽くググったり図書館で調べたりすれば簡単に正確な混合比率や詳しい作り方までわかるよ。

僕もそれで漫画に描いたことあるし。

81

82

1839年、イギリス東インド会社の軍はカブールを制圧し、傀儡政権を打ち立てた。英国人将校率いるインド人兵士4500人と、その家族ら民間人12000人がカブールに駐屯した。しかし彼らはその後現地勢力の本格的な反撃を受け、1841年には危機的状況に陥った。

83

少なくとも僕が個人的に知ってる漫画家さんは、お金が欲しくて漫画を描いてるんじゃなくて、漫画を描くためにお金を欲しがってる人ばっかりですね。

ぼくもそうです。

描き続けるためにはある程度以上は稼がないとだけど、お金が余分にあったからって描くのをやめることはたぶんない。 twitter.com/atsuji_yamamot…

84

85

「こういうのキモいだろ?」と訊かれれば「どっちも同じくらいキモい」と感じるけど、「キモいと感じるものを排除すべし」という思想こそが敵だと思ってるんで。

86

なんとチェコの国営テレビで拙作『乙女戦争(ディーヴチー・ヴァールカ)』を紹介してもらいました!

5月31日放映のニュース番組の中の2分ほどのコーナーです。

ceskatelevize.cz/porady/1097181…

87

11月には英国公邸が暴徒に襲撃され、12月23日アフガニスタン側との交渉に出向いた特使と将校は殺されて、その死体はカブール市内を引き回された。イギリス側の兵士・民間人16500人は、明けて1842年1月6日カブールを脱出。雪が降り続く中、140キロ先のジャララバードを目指す死の行軍が始まった。

88

…以上、ソースは『本当にあった 奇跡のサバイバル60』 amzn.to/38qjozW です。

英語のWikipediaにも記事がありました。

en.wikipedia.org/wiki/1842_retr…

こんな悲劇が繰り返されないことを祈ります…

89

森田先生が語っているように、「とりあえず連載始めてみて単行本売れなくなったら打ち切り」という鳥人間が飛距離を競うような漫画業界のスタイルは特に歴史物や原作付作品とは相性悪いんですよね…

そうした伝統的スタイルと最前線で戦ってきた森田さんの言葉には説得力半端ないです。 twitter.com/TAK_MORITA/sta…

90

僕はまだそこまで切り捨てる気にはなれません。

フェミニズムは宗教ではなく、男女平等を求める現代的・現実的な思想だし、表現の自由とも共存できるものだと信じています。

話が通じない人もいれば、通じる人もいると思っています。 twitter.com/Iwane_Saku/sta…

91

92

漫画家のアカウントなんだから基本漫画以外の話、特に政治向きの話題は避けた方が無難だろうとは常々思っていますが、やはり「表現の自由」と「歴史認識」に関しては黙っていられないことがあります。あしからずご容赦ください🙇

93

「路上がウンコだらけなのでハイヒールが生まれた」というのも間違った俗説ですね。道が舗装されてなくて時にぬかるんだりするので(中世に石畳は滅多にありません)、靴を保護し歩きやすくするためのオーバーシューズはありましたけど、ハイヒールとは関係ないようです。 twitter.com/KoboZigutabi/s…

94

「過去に悪いことをした事実を知ると自分の国に誇りが持てなくなる」っていう考え方、わからないな。

例えば自分の子供が間違いや罪を犯してしまったら、もうその子を愛せなくなるの?

欠点や汚点も含めて受け入れるのが愛でしょ?

僕は良いところもダメなところもたくさんある日本が好きだけどな。

95

フス戦争の取材はまじで大変だった。死ぬかと思った。 twitter.com/MintoTsukino/s…

96

5日後の1月11日、一行を率いる英国の少将エルフィンストーンは自ら人質になって安全を賄おうと試みたがその甲斐はなく、翌日はジャグダラクの峠を封鎖されて分断された後衛部隊が壊滅した。

97

火薬兵器を導入したからってそう簡単に騎士の時代が終わらないことは、拙著『乙女戦争』の読者には伝わったんじゃないかな?😉

98

インターネットが普及した今、未成年でも簡単に無修正のポルノが拝めるようになったけど、それで何が変わったの?

『チャタレイ夫人の恋人』とかを発禁にしてまで守ろうとしてきた「性的秩序」って何なの?

99

いろんな反応を眺めてみると「創作者が表現規制反対なのは当然」と思う人も多いようですが、そうとも限らないと思ってます。「悪質な表現を野放しにするのは業界にとってもよくない、ある程度の規制はあった方がいい」的な意見のクリエイターもわりといます。「悪質」の基準はいろいろでしょうが。

100

現実に存在しうる《悪》が仮に1億パターンあるとしたら、その一億パターンのうち漫画や小説などのフィクションで描かれたことのない《悪》は1つもない、という状態こそが理想的で健全だとぼくは思っている。