926

川越市立博物館では、「徳川家康と天海大僧正-家康の神格化と天海-」展を開催しています。

当館所蔵資料からは、晩年の家康の行動を知ることができる『駿府記』なども展示中です。12月3日まで。

川越市立博物館 buff.ly/2gAMOkq

927

保延6年(1140)10月15日、北面の武士である佐藤義清(憲清)が出家。のち西行と称します。画像は西行の生涯を描いた『西行物語』の元禄5年(1692)版で出家の際に娘を縁から蹴落とした場面。大河ドラマにも描かれていましたね。#平清盛buff.ly/2xCs8y8

928

今日(10/14)は鉄道の日。1872年10月14日(明治5年9月12日)、新橋駅~横浜駅を結んだ日本初の鉄道が開業したことに由来します。画像の「大日本鉄道線路全図」は、全国の官有・私有の鉄道路線を記載したものです。buff.ly/2ggypwy

929

930

今日(10/12)は青木昆陽の命日です。昆陽は江戸時代中期の儒者・蘭学者。サツマイモを普及させた人物として有名ですね。このほか、第8代将軍徳川吉宗から古書、古文書の調査を命じられ、『諸州古文書』や『判物証文写』などを編集しました。buff.ly/2kvBUk9

931

現在開催中の秋の特別展では、デンマークからやってきた貴重な資料を27点展示しています。その中にはデンマーク国立公文書館所蔵の今から150年前に締結された修好通商航海条約原本やアンデルセンの直筆書簡もあります。この機会にぜひご覧下さい!buff.ly/2xqqnns

932

食欲の秋ですね。画像は江戸時代前期の図解百科事典である『訓蒙図彙』から、秋の果実です。梨、奈(カリン)、棗(ナツメ)、栗が描かれています。本書は京都の儒学者中村惕斎が編纂しました。平易な内容で、大人から子供まで多くの読者を得ました。buff.ly/2xoX7NS

933

季節はもうすっかり秋。ただ紅葉まではまだ時間がかかりそうですね。画像は紅葉山文庫旧蔵の『源氏物語』より「紅葉賀」で、光源氏と頭中将が雅楽の青海波を舞う場面。本文によれば、これは十月の出来事だそうです。挿絵にも紅葉が描かれていますね。buff.ly/2xmydym

934

935

今日(10/5)は「時刻表記念日」だそうです。国の重要文化財に指定されている「公文録」の中にも、時刻表が添付されている文書が残されています。画像は、明治13年の公文録から「東京横浜間汽車発着時刻表改正ノ件」に綴られた時刻表です。buff.ly/2kn56JY

936

享保元年(1716)10月4日は新井白石が自叙伝『折たく柴の記』を起筆した日です。父祖および自身の事績を子孫に伝えるために記されました。白石は、六代将軍徳川家宣、七代家継の侍講(側近)として活躍しました。buff.ly/2fWpFIU

937

938

明治4年(1871)ウラジオストック-長崎、上海-長崎間を結ぶ海底ケーブルが完成しました。この事業を行ったのはデンマークの大北電信会社でした。秋の特別展「日本とデンマーク―文書でたどる交流の歴史」でも関連の展示を行います。buff.ly/2jR9PDs

939

平成30年は、明治元年(1868)から起算して満150年の年に当たります。これを契機に、政府においては「明治150年」に関連する施策に積極的に取り組んでいます。今後、国立公文書館でも、関連事業に取り組んでいく予定です。

※関連サイトbuff.ly/2wDhOpa

940

安城市歴史博物館では、11月5日まで特別展「陰陽師 安倍晴明」を開催中です。画像は、当館所蔵の『政事要略』から方相氏と疫鬼の図。宮中行事の追儺に陰陽師が関わっていたことがわかる資料として紹介されています。

安城市歴史博物館 buff.ly/2y88lIi

941

貞観8年(866)9月22日、応天門放火の犯人として伴善男らが処罰されました。この「応天門の変」は『日本三代実録』に記録があります。画像は寛文13年(1673)版で、右頁5行目に「応天門及東西楼」が「皆悉焼失」したとの記述が見えます。buff.ly/2x0UkMt

942

慶長10年(1605)9月20日、土佐藩初代藩主山内一豊が亡くなりました。妻が渡した黄金で馬を買った逸話は有名ですね。画像は『藩鑑』から、妻が一豊へ黄金を差し出す場面です。『藩鑑』(林復斎監修)は諸大名の優れた言行を採録した書です。buff.ly/2jrh98D

943

今日は苗字の日。明治3年(1870)9月19日に太政官布告第608号「平民苗字許可令」が公布されたことに由来するそうです。9月1日に発行しました「公文書館ニュース」11号の「あの日の公文書」でも取り上げていますので、ぜひご覧ください。buff.ly/2xlZF33

944

945

946

昭和45年9月13日、大阪府吹田市の千里丘陵で開催された国際博覧会(大阪万博)が閉幕しました。入場者は、3月15日からの183日間で6421万8770人を記録しました。画像は、日本万国博覧会推進対策本部の設置についてです。buff.ly/2jmrd34

947

文政4年(1821)9月12日、塙保己一(はなわほきいち)が没しました。保己一が開設した和学講談所の旧蔵書の多くは当館に引き継がれています。画像は和学講談所旧蔵の『管見抄』で、重要文化財に指定されています。buff.ly/2iXZntJ

948

寛弘5年(1008)9月11日、一条天皇と中宮彰子の間に皇子(後一条天皇)が誕生しました。藤原道長にとっては待望の孫。これをきっかけに道長は栄華を極めます。画像はその日記『御堂関白記』で、江戸時代に書写された紅葉山文庫旧蔵書。buff.ly/2vSYTpK

949

9月9日は重陽の節句。『源氏物語』には、菊の花の上に綿をかぶせ、その露で身体の老いを拭い、長寿を願う平安時代の風習が描かれています。画像は紅葉山文庫旧蔵の『源氏物語』より「幻」。江戸時代前期の写本と考えられています。buff.ly/2gyfsFy

950

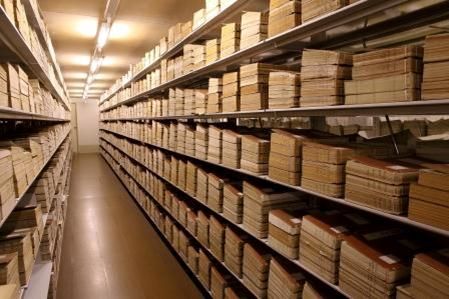

【イベントのお知らせ】

12月2日(土)に18歳以上の一般の方を対象とした見学ツアーを開催します。ふらっとツアーでは入れない書庫などを特別にご案内します!和綴じ体験もあります。お申し込みは9月13日(水)より先着順で受付します。詳細→buff.ly/2iWiwMi