1

大谷翔平、インタビュアーがこれからますます日本の野球が注目されていきますねといったら、日本だけじゃなくて韓国、台湾、中国の人たちにも野球を好きになってもらいたいって答えるのさすがだなと思った。見ている世界が全然違う。

2

3

阿部亮平さんのこの本質的な質問、ドキッとした。答えを準備していなかったからよく覚えている。番組PR動画が毎日更新されているようです。収録時間は2時間、それが30分に。編集大変だろうなぁというトークだった。 twitter.com/nhk_syumicoco/…

4

優れた批評家・研究者は本当に問いを立てるのがうまい。たとえば、ある作家を対象にして論文を書くとしたら、その問いを解明すると作家や作品のことだけでなく、産業のことやジャンルのことなど色んなことがわかるようなものを設定する。膨大な先行研究と作品を知っていないと問いは立てられない。

5

3月15日夜10時放送のNHK Eテレ「思考ガチャ!」 HPにMCの阿部亮平(SnowMan)さんとエルフ荒川さん、ゲスト研究者の写真が本日アップされました。お知らせ欄の右にある▽マークをタップすると以下の素敵な写真が見れますので是非。全員でハッシュタグポーズも決めました。nhk.jp/p/ts/QJ4W13PP7…

6

藤井風のアリーナツアー最終日、横浜ファイナルの2月15日に偶然にも僕が寄稿した「手放すこと/受け取ること──藤井風の音楽における余白」(未来の人類研究センターのオンライン・ジャーナル『コモンズ』Vol.2所収)が刊行されました。

#藤井風アリーナツアー

#藤井風LAAT

fhrc.ila.titech.ac.jp/kanri/wp-conte…

7

【情報解禁】NHK Eテレ「思考ガチャ!」に出演します。3月15日(水)夜10時放送。MCはSnowManの阿部亮平さん&お笑い芸人のエルフ荒川さん、ゲスト研究者として宇宙物理学の小林晋平先生、資源循環工学の所千晴先生、映像学の北村匡平でいま話題の「早回し」について喋ります!nhk.jp/p/ts/QJ4W13PP7…

8

僕は昔からアーティスト自身よりもその人が生み出す作品に魅了されるので記事は流せるが、ただ藤井風が心置きなく音楽を作れる環境を守ってほしい。日本が居づらいなら海外に行ってもいい。あんな規格外のアーティストはもうしばらく現れないと思うので彼が幸福に音楽を奏でられる場所を守ってほしい。

9

人文系の大学院では一人で本を読み、一人で研究を進めるのが当然だと思っている人がいる。僕も最初はそう思っていたが、実際にやってきたことは一緒に本を読んで理解を深め、研究発表の場を作りアイデアやコメントを出しあう。つまり協働で研究を進める。しかもゼミなど大学を超えて学ぶことも大事。

10

11

修士から博士への進学で生活が苦しくなり研究できないリスクを考えて研究を継続したいと思いながらも「一旦働く」選択をする人が日本には結構いる。実際、僕の研究室でも優秀にもかかわらず、経済的事情で研究の道を離れた人がいた。博士とその後の支援を拡充しないと日本のアカデミアは衰退しかない。

12

13

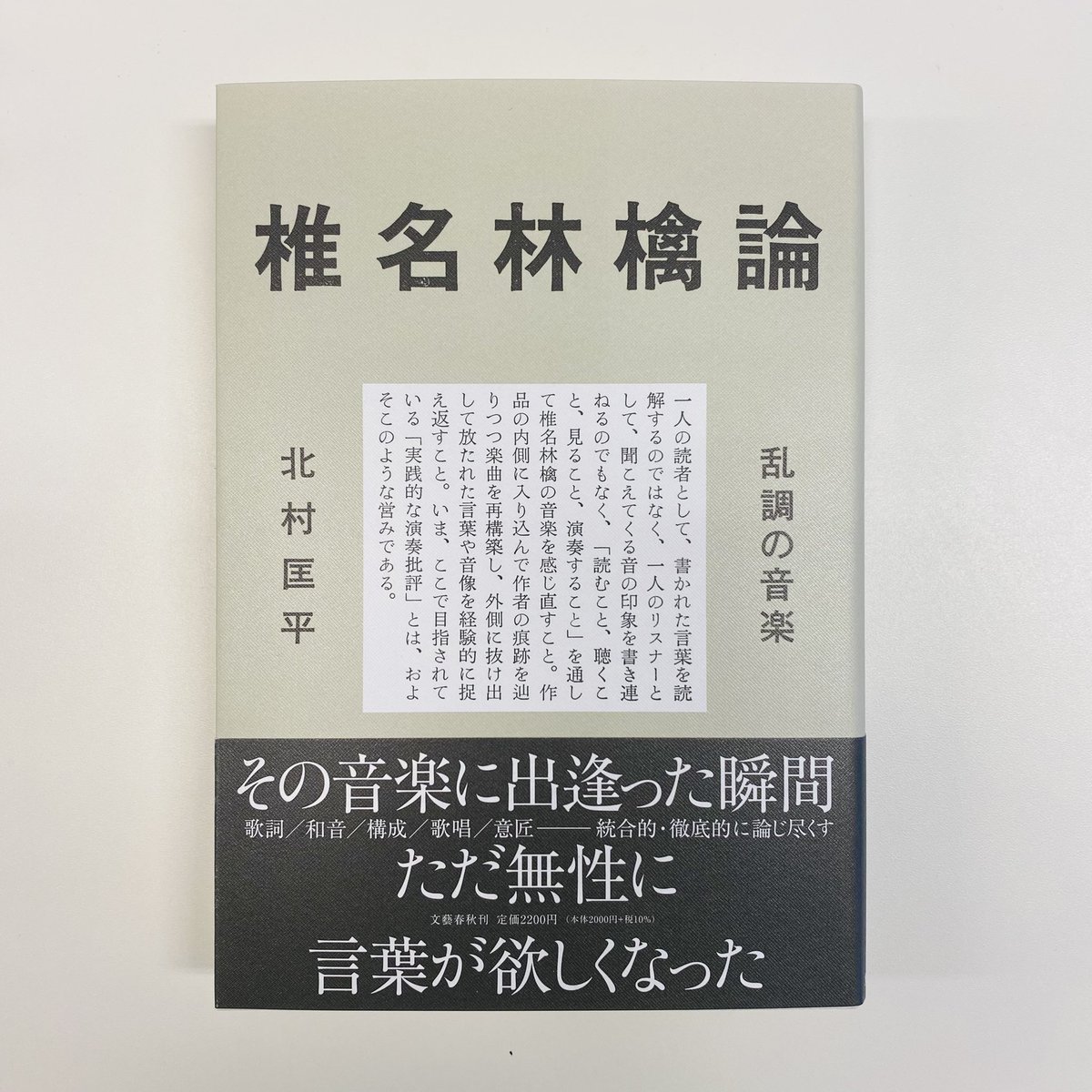

【報告】『椎名林檎論──乱調の音楽』(文藝春秋)が書籍化されます。『文學界』に14回かけて連載してきたものを加筆修正し、新たに序章と終章を書き下ろして、16章構成の重厚な本になりました。400頁弱あって2200円(税込)、10月11日刊行予定です。よろしくお願いいたします! twitter.com/Kyohhei99/stat…

14

一生本を読んで暮らしたいと学問の道を志した人も多いと思うが、はたしてどれくらいの研究者が読書に耽溺できる人生を歩めているのだろうか。もしかして学問と関係がない仕事で定時で帰れる人のほうが「豊かな読書生活」を送れてはいないだろうか。

15

「伏線回収」がやたら使われるようになった。「伏線回収の物語論」という研究はありうる。無論昔からあるが明らかに近年「伏線回収の快楽」が重宝されすぎで(多分デジタル化と無関係ではないが)ジャンルを超えて鏤められた謎が解けたり、バラバラのものが一致したりする「だけ」で喜ぶ観客性がある。

16

この傾向はもっと加速すること間違いない。どうすればいいか頭を抱えている。J-Stageなどオープンソースになった学会誌の査読論文に(紀要などとの違いを伝えつつ)促すことはできるが、電子書籍を簡単に購入できない/しない学生を、足を運んで本を手に取り読むというところまで持っていくのが難関。

17

最近の学生は本を読まないというが(明らかにそうなのだろうが)読むものが偏重しているというのが実感。このテーマなら必読という本は悉く無視。特にコロナ禍で助長されたが「ネットで検索して読めるものしか読まない」という由々しき事態。だから参考文献がネット記事と紀要論文だらけになる。

18

映画系の授業(表象文化論)で東工大生162名(9名無回答)に「日本映画の巨匠」(黒澤明、小津安二郎、溝口健二、成瀬巳喜男、木下惠介)で名前を聞いたことがある人というアンケートを実施(複数回答あり)。

1. 黒澤(94.1%)

2. 溝口(16.3%)

3. 小津(15.7%)

4. 成瀬(4.6%)

4. 木下(4.6%)

19

博士院生(博士を目指す修士含む)にはとにかく研究と論文執筆の時間を確保し、学会誌に投稿して査読論文を書くことを最優先するよう指導している。人付き合いも大事だが学会や研究会で発表しすぎない、目先の商業媒体に書きすぎない、先生の論集本の仕事は受けすぎない(これは賛否両論あると思う)。

20

大学へ「退屈さ」や「ゆとり」を取り戻すこと。などと言ったら反発を買うのだがLMSで隅々まで管理が行き届き、学生も息苦しいだろうと思う。RTのように「大学ってもっと自由だと思った」「高校と何が違うの」って感想は心が痛む。もっと管理から解放された「余白」が必要なのは間違いないだろう。

21

昔はつまらない講義がたくさんあった。適当に聞き流して本を読んだりできたし、いい意味で「自由」と「ゆとり」があった。昨今の授業は課題や対話をどんどんやらせて学生もそんな余裕はない。オンライン化でさらに加速化し、沈黙は授業から葬り去られた。効率よく情報を詰め込む予備校のようになった。

22

昨日の書評の件で、これは書評じゃなく個人の感想、本当に推す気があるのか、といったツイートを見たが、そもそも書評は「推す」ものじゃない。必ずしも褒めなければならないものではなく、ちゃんとした作法のもと批判して一向に構わない。昨今の推しブームで書評は「推す」ものと勘違いされては困る。

23

蓮實重彦は「救い」となる映画はあるかもしれないが「救い」を求めて映画を見に行ってはならないと断ずる——「映画を見る際に重要なのは、自分が異質なものにさらされたと感じることです。自分の想像力や理解を超えたものに出会った時に、何だろうという居心地の悪さや葛藤を覚える」

24

蓮實重彦「サイレント映画を一本も見ていないような人が、映画監督になってはいけない。ところが、いまでは、映画の歴史も知らぬまま、ただただ映画を撮りたいというだけの男女が世界にあふれています。でも、画面を見ていれば、すぐにわかります、この人は無声映画を見たことがあるかどうか」に賛同!

25

昔は本も「3回読書」という読み方を実践していた。1回目は重要そうなところに手当たり次第、付箋を貼りながら読む。2回目はその付箋で必要ないところを剥がしながら読む。3回目は残った付箋を中心にノートにまとめながら読む。そうするとかなりのことが整理されて頭に入ってくる。