301

先鋭的な皆さんが当然のように享受している「人権」の持続可能性は、人権を部分的に返上してくれるだれかのリソース供出によって賄われているというこの決定的なパラドックスに、いつまで目をそらしているつもりなのか。

note.com/terrakei07/n/n…

302

「子育て支援」が「多産政策」になりえないことは確定しているので、いくら社会適応度が低かろうが、そろそろ核心に迫った議論をしないといけない。 twitter.com/psycoroP/statu…

303

いわゆる「クールなおばさん」の力点は「イエの一員としての支援的参加」ではなくて「自分の思想や価値観の正当性を他人の子どもを“教化”することで担保する」におかれています。それを踏まえてどう評価しますか。 twitter.com/psycoroP/statu…

304

現代ほど「子育て世帯/子育て世代」に不寛容な時代もない。公園で子どもが遊べばすぐさま苦情が寄せられ「ボール遊び禁止」「大声出すの禁止」などと注意書きされた看板が立てられる。仕方がないので自宅で遊ばせていると、「近隣住民の迷惑を考えろ」という投書が寄せられてしまう。詰んでいる。

305

「子ども/子育て世帯に不寛容になった」という不満を持っている人は現代社会で多い。しかしながら「子どもを育てること」が、「地域のみんなにとって嬉しいこと」ではなくて「個人的なこと」としてしまったことの代償という側面もある。

306

SNSで「ポテサラ爺さん」的な迷惑な他人をぶっ叩く論調が大盛り上がりする一方、「地域が子育てをする私たちに冷淡だ!」というのは、一見すれば無関係に思われるかもしれないが、これらはつながっている。私たち全員が合意して、この「子ども・子育て世帯に冷たい社会」をつくった。

307

批判ができないので「人物評」「人格診断」をやってしまうのが人文学です。 twitter.com/akihiro_koyama…

308

俺に対する人文系の「批判」とされる文章をあれこれ読んできたけど、どれもこれも「人物評」「人格診断」「内心の断定」なんだよな。君らってメンタリストかなんかだっけ?

309

他人の「いいね欄」を掘り進めて「差別主義の内心を持っている認定」なんていうのも、かれらからすれば“マジ”でやってることです。

310

たしかに、最近若い人に会うと「メルカリで買って読みました!」は、わりとあっけらかんと言われるので、悪気があるとか常識とかそういうことではなくて、おそらく「コスパのよい買い物」という基本的な手続きのようなものになっているのだろうなと。

311

いまの一般的なサイレントマジョリティは怪文書を投函しないが、自治体に働きかけて公園でボール遊びを禁止する(これはガチ)。 twitter.com/Noboru_Hagino/…

312

「専門禍」というワードを生み出した與那覇さんは先見の明ありかもしれない。 twitter.com/akihiro_koyama…

313

貧乏な家がたくさんある街の生まれとして意見を申し上げますと、貧しい家には「モノ」がたくさんあります。。棚やテーブルの上にもつねになにかが山積みになっている。 twitter.com/drhiromi/statu…

314

この辺は一見すると不思議というか、直感に反するかもしれないんですが、モノに溢れている貧乏な家というのは、本当によくあるんですよ。

315

東京で金持ちの友人の家に行ってびっくりしたのは、部屋にモノが少なくてスッキリしていたことですね。

316

いわゆる萌えオタクが「規範(的な空気)」にめちゃくちゃ従順なタイプが多いのはこの2年半での発見だったな。平時に申し立てている「自由」とどう整合させているだろうか。

317

不快感を「差別」「抑圧」「人権侵害」と、壮大なスケールで語るような奴に「権力」を渡してしまうのはかなり危ないなと思う。

318

「多様性は大事だ。だがなにが多様性に当たるかは私が決定する(ちなみにお前は多様性ではない)」という2010年前半から使われすっかり手垢にまみれたフォーマット、そろそろみんな飽きた方がいいのでは。

319

求めていると思います。 twitter.com/sakanacafe/sta…

320

熱海に行ってみてください。大急ぎで「失った時間」を取り戻そうと楽しんでいる若い人が押し寄せています。

321

なんていうか、若者にこの2年半もの間「自粛(かっこつき)」を強いてきた側の年長者たちは、「あなた方の貴重な時間を犠牲にして申し訳ない」くらいの深謝を示すのが筋であって、「そんなテンプレ的青春なんか本当に必要としていたんですかね?」という居直りはするべきではないと思うんだよな。

322

俺が「京都が言論の自由の最前線になるのではないか」とたびたび言っている理由が実はこういうのだったりする。 twitter.com/akihiro_koyama…

323

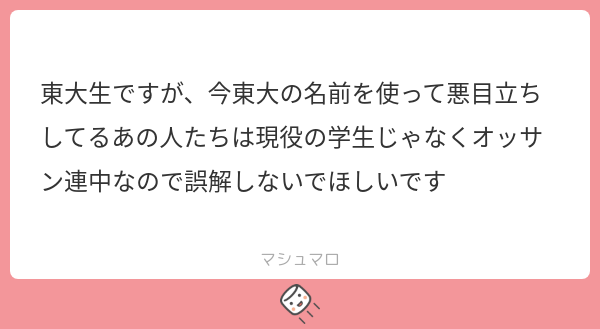

東大生はどちらかといえば「弱者ヅラしてはいけない存在」であることをわきまえてほしいかな。 twitter.com/sPkpN3RgCyfAc5…

324

「東大に通っているが『女性』であるので弱者」みたいなのが真顔で語られているのが、いかに傍から見れば滅茶苦茶な理屈であるかとか、そういうところまで露呈してしまったのが興味深い出来事ではあった。