27

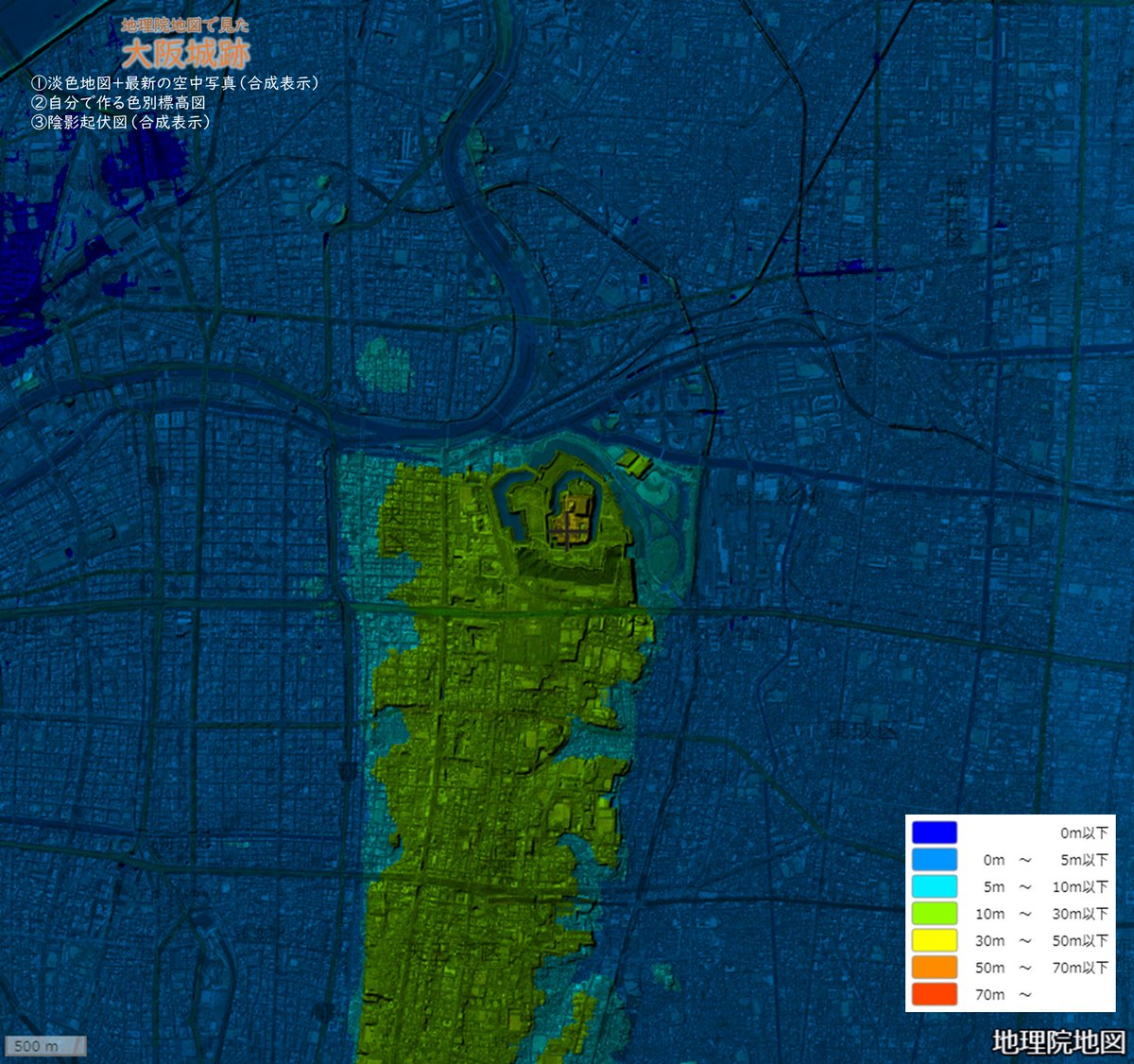

「なぜそこに城がつくられたのか」は、地理院地図の色別標高図と陰影起伏図を使うとうまく説明できる場合が多いです。江戸城・名古屋城・大阪城・福岡城をご覧ください。台地や丘陵部の縁にあることが分かります。 #城の日

30

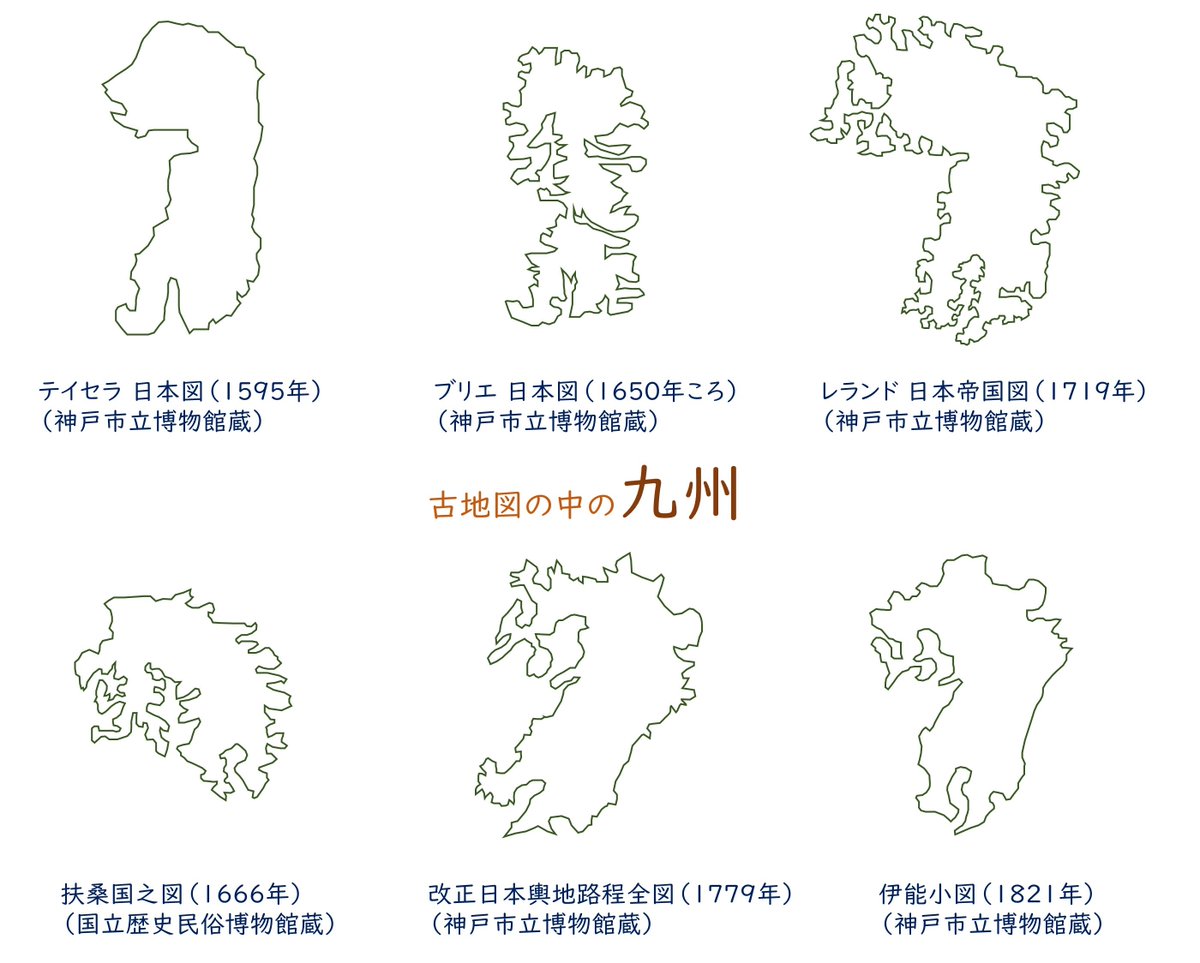

4月19日は #地図の日 なので、いろいろな古地図の中の九州をトレースしてみました。地理・地理学において地図はとても大切なものですが、時代によって正確さに変化があることが分かりますね。

32

33

関東地方の末尾が谷の地名については、以前作ったこちらの地図(谷地・谷津・谷戸)もあわせてご覧ください。末尾が谷でも、渋谷(しぶや)、市谷(いちがや)など「たに」と読まず「や」と読む地名が多いですね。

twitter.com/chiri_b_geo/st…

38

43

48

皆さんは地形図の裏紙を再利用して作られたマップMEMO(日本地図センター)をご存じですか。なんと一冊100円。数ヵ所分がランダムに綴じられているので、メモだけでなく地形図の読図練習にも使えそうです。例えばこれは枕崎でした。日本地図センターのサイトはこちらです。→net.jmc.or.jp/goods/zakka/jm…