126

127

いっきに寒くなって、この子の季節がやって来た。

富山県の滑川市の石工と作った家で一人で炙り飲みが楽しめる炙り石鉢。同じ産地の水産加工の皆さんが作った地元の旨いつまみとセットで展開してます。日本酒と一緒に無限ループ。

store.coto-mono-michi.jp/?pid=136964492

130

福井県には全国の7割のアレを作る工場があります。初めての現場。

131

これも福井県。

あわら市は温泉で有名ですが日本最大リボンの生産地でもあります。

包装資材ではなくて違う使い方が出来ないかなと職人と作ったリボン企画。

"すらりぼん”は

ファスナーのスライダーにアレンジしてもらえればポーチやパーカーなどのアクセントにできます。

store.coto-mono-michi.jp/?pid=86838434

132

続き。

警察署や交番に掲げられている警察紋章。消防署などに付けられているこの紋章の国内生産の7割以上を製造。裏面の構造や釉薬などの技術は半永久的に保つとのこと。もはや焼き物とは思えないレベルでした。素晴らしい。

#おうちで工場見学

133

鯖江。以前行くことが増えて気になったのは『鯖江生まれのお土産が少ない』こと。さすがに眼鏡は自分用で買うけれど気軽に人に渡せるお土産あれば良いのになと、居酒屋で職人と壁打ちしたのち、駄菓子職人の飴づくりと眼鏡の原型技術が交わって出来上がりました。アメガネ。人気で常に入荷待ち。 pic.twitter.com/5XE6LpUfmG

134

愛知の職人が作ったシェードと

東大阪の職人の金属加工と交わってできたのですが、僕がクラファンの告知をミスって広がってないのです…。

香り好きな方に見て欲しいす。

makuake.com/project/trace_…

135

136

アロマと灯すランプシェード。

瀬戸の陶磁原型職人と作りました。東大阪のヘラ絞り技術で作られた真鍮製の皿にアロマオイルを垂らすと電球の熱によって香りが広がります。ベッドサイドで眠りをサポートしてくれる香りと一緒に使ってもらえたらと。

#クリスマスプレゼント

makuake.com/project/trace_…

137

凄腕の人を職人と言うならパートさんだって凄い人はいる。姫路でたくさんの靴下に刺繍を施す現場。ワンポイント刺繍を施す工程で靴下にテンションかけるための治具を取り付ける仕事。工芸の凄腕とはまた違うかもしれませんが、内職さんのこういう凄腕も日本製を支えてます。

#おうちで工場見学

138

139

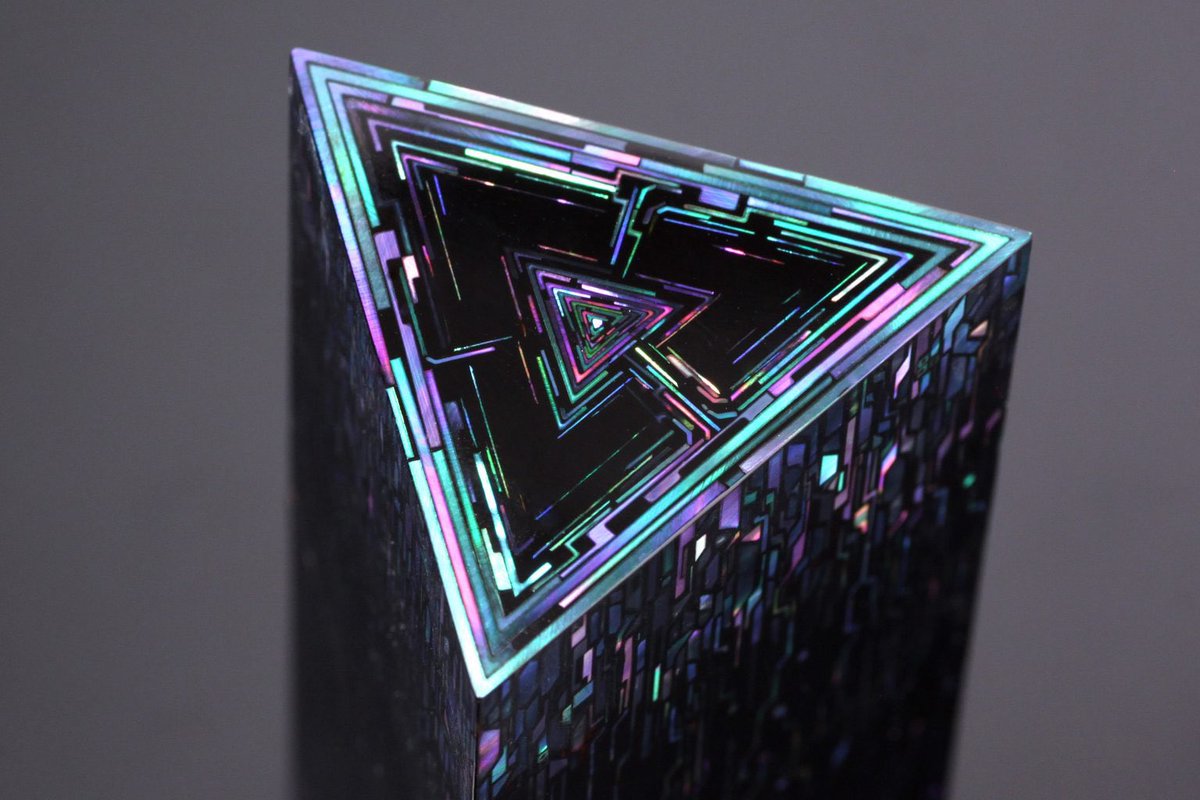

この作品も超絶過ぎて溜息が。

ちなみに螺鈿は貝殻を薄くシート状に加工した物を貼り込んでいく技。細かさが写真からはどうしても伝えられないので現物見てもらえればと。リンク忘れてたので、こちらです。

お近くの方は是非。

kogei-artfair.jp

141

この機会に陶磁器の職人の技術を紹介させて下さい。日本の陶磁器業界も今は厳しい状況ですが、その世界にも凄技職人おります。愛知県瀬戸市の陶磁の原型師がレース模様をリアルに手で彫り込んだ、香りを灯すランプシェード。リンク内の動画もぜひ見て頂けましたらと。

makuake.com/project/trace_…

142

美味しそうな和菓子に見えますが、

食べられない和菓子なんです。

大阪の蝶ネクタイやラペルピンなどを製造する服飾雑貨の縫製工場で内職される皆さん達の仕事。

有名な工芸でもない、無名の内職さん達の技術。無茶振りしといてなんですが、本物に見える技術に驚きました。

store.coto-mono-michi.jp/?pid=155270924

143

1人家飲み道具が欲しくて作った1人で炙って酒を飲むための道具の炙り石鉢。ホタルイカの素干しを良い感じで炙れるサイズに設計してます。滑川の石工職人と地元名産の水産加工の会社がコラボ。上部の網目部分は新潟の金属加工職人と。これからの季節の家飲みの相方に。

store.coto-mono-michi.jp/?pid=133889763

144

145

群馬の高崎達磨の産地。最後の工程の顔入れはその工房の当主が自ら行っていたとか。達磨の顔は鶴と亀の絵の吉祥図案で構成されてます。よく見ればわかるかと。

#おうちで工場見学

146

147

まだご存知無い方に…墨田区のスターバックスで買えるトールサイズの江戸切子。工芸もこれまでの商流がコロナで変わった。知ってもらう機会と買ってもらう機会。欲しいなと思われる事を積極的に求めていけばまだまだ可能性ある。新しい使い手に出会う企画を増やしたいなと。

#工芸の今を止めない

148

愛媛県のエリア限定で地元工芸の職人の技がスターバックスで買えます。砥部焼のマグ三唐草。呉須と呼ばれる顔料を使って手描きで表現。本焼をした後に筆を入れた箇所が藍色に変わります。白磁だけど少し灰色がかったのも特徴とか。#今の工芸を止めない

149

150

神社に行ったら見て欲しい京都の錺金具の技術。京都精華大学の学生との産学連携で作った作品。家を飾る道具として夏は蚊遣、秋からポプリやインセンスを使う香りの器で使ってもらえればと。神社仏閣を支える技術がどこで生きているのか観察してもらえればと思います。

bit.ly/31JiRHi