1551

本日は老人の日です。老人福祉の関心を高めるための記念日であり、昔は今日が敬老の日でした。この機会に高齢の方がいるご家庭は災害時の避難方法について話し合い、大雨の際は、自治体から警戒レベル3の高齢者等避難が発表された時点で避難できるように、日頃から準備しておいてください。

1552

1553

1554

1555

1556

1557

我が家では月に一回非常食の日があります。孫や高齢の母は食べ慣れない物に抵抗を示すので、災害時の非常食等には手を付けないかもしれません。そこで日頃からいろいろな非常食を試してみて「食に慣れる訓練」をしています。皆さんも普段の生活に非常食を取り入れ、有事に備え食べ慣れておきませんか。

1558

1559

1560

昨年の今日、千葉県北西部を震源とする大きな地震が発生し、都内でも足立区で震度5強を観測しました。東京23区で震度5強以上を観測したのは、約11年前の東日本大震災以来です。台風と違い、地震はいつ発生するかわかりません。引き続き災害に対する「ふだんの備え」をお願いします。

1561

1562

1563

1564

1565

#愛猫家 のみなさん、猫用品の備えは万全ですか?フードは食べ慣れたものを、飲料水は尿路結石になりやすい硬水を避けて、軟水を準備しましょう。猫は大のキレイ好き、トイレの猫砂も忘れずに。災害時は、人間の支援物資が優先されてペット用品の不足が予想されます。『平時の備え』が大切です。

1566

行楽シーズンを迎え、紅葉狩りを目的に日帰り登山を楽しむ方も多いのでは。一つ注意したいのは10月の1か月の間で日没時間が30分以上早まるというところ。夕暮れの景色を楽しんでいたらあっという間に日が落ちて足元が見えなくなることも。余裕を持った計画と備えで楽しい時間をお過ごしください。

1567

福岡県警から研修に来ています。地元では毎年大雨による被害があり、洪水への対応が課題です。小学校の時、先生から「急に水かさが増え、長靴の中に水が入ると重たくなって身動きがとりにくくなる。」と言われたことがあります。避難用に履き慣れたスニーカーの準備をしておくことをお勧めします。

1568

1569

1570

寒くなりました。幼い頃、冷え性の私に母親が「3つの首(首・手首・足首)」を冷やすなと言っていたのを思い出します。皮膚の表面近くの太い動脈を防寒具等で覆うと全身の血液が温められるそうです。災害の時などは停電で暖房器具が使えないことも。カイロなどで身体を温める際に参考にしてみては?

1571

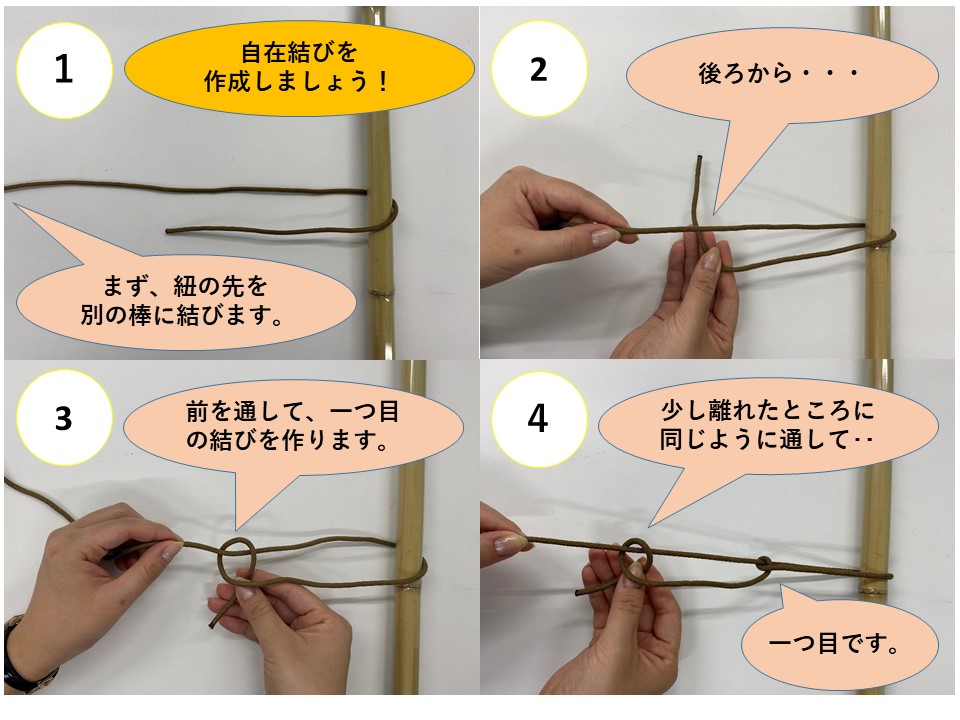

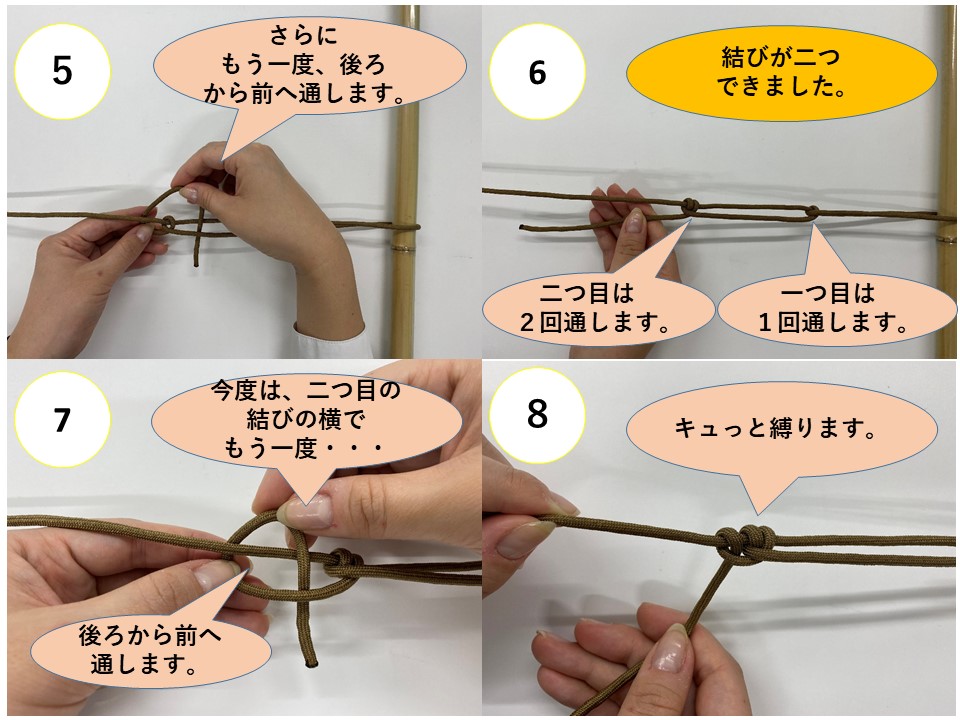

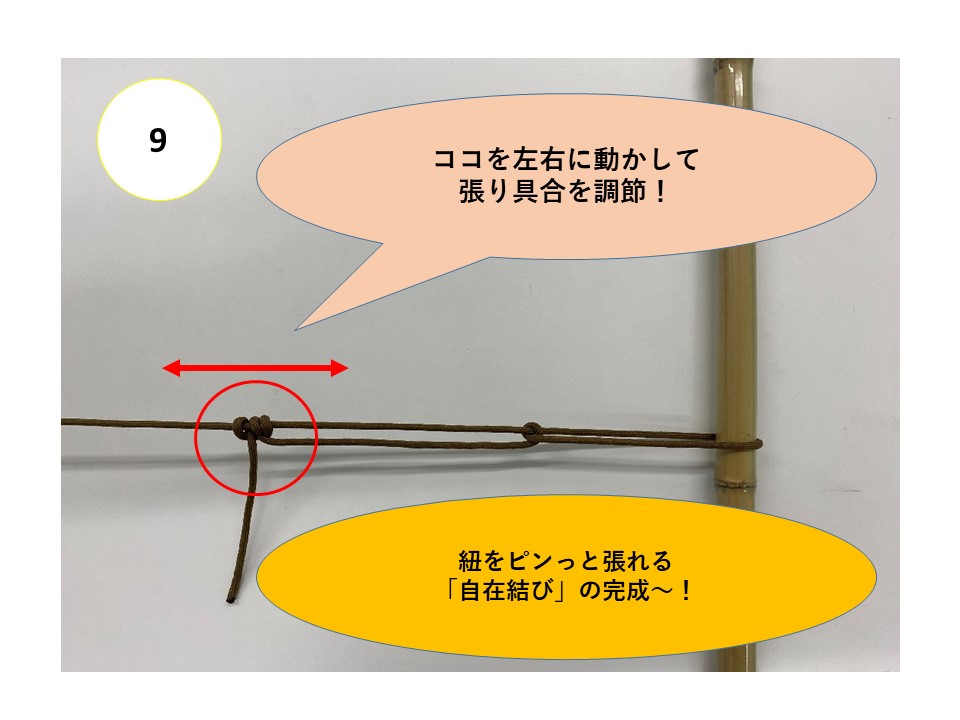

#パラコード、ご存知ですか?パラシュートの吊りひもとして開発されたパラコード。とても丈夫で、キャンプなどのアウトドアでよく使われていますが、災害時にも大いに活用でき、物干しやシーツをかければ目かくしにも。私は、「防災ボトル」のボトルカバーにして携行しています。

1572

明日11月5日は「津波防災の日」です。平成23年3月11日に発生した東日本大震災を教訓として、津波対策を総合的かつ効果的に推進するために定められたものです。是非この機会に自分の住んでいる地域のハザードマップの確認と改めて地震や津波(高潮)への対策を考えてみましょう。

1573

1574

1575