251

イタリア人全員必ずがそう思っているかどうかは知りません。でも日本へ来たことのある私の親族は皆口を揃えて「日本で印象深かったものはイタリア料理のうまさ」だと言っております。(や)

headlines.yahoo.co.jp/article?a=2019…

252

ちなみに私の指す“日本食”というのは、ラーメン、ナポリタン、お好み焼きなどを含みます。

食べ物はどこの国のが一番などと優劣を付けるものでもありません。ですが、味覚の寛容性という意味では世界中の食べ物を食す日本人の外交舌は世界一かと。というインタビューです。

president.jp/articles/-/285…

253

皇太子さまのライフワーク、水問題「知らないのは日本人だけ」 - Yahoo!ニュース

昨年2月の学習院女子大学での講演では、古代ローマの風呂文化を題材にした漫画『テルマエ・ロマエ』を持ち出し、古代ローマの生活ぶりを紹介して聴衆の興味を引かれた。

headlines.yahoo.co.jp/article?a=2019… @YahooNewsTopics

255

256

別にタイムスリップしなくても現役で使える古代ローマ温泉というのが実はあります(アルジェリアですが)

vintag.es/2019/03/hammam… …

257

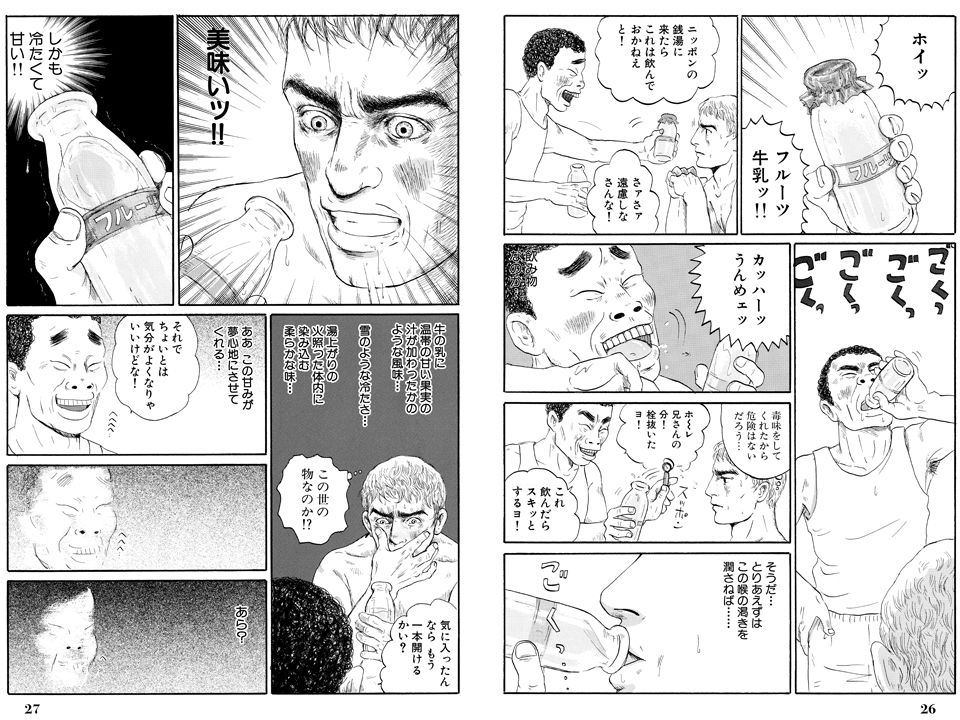

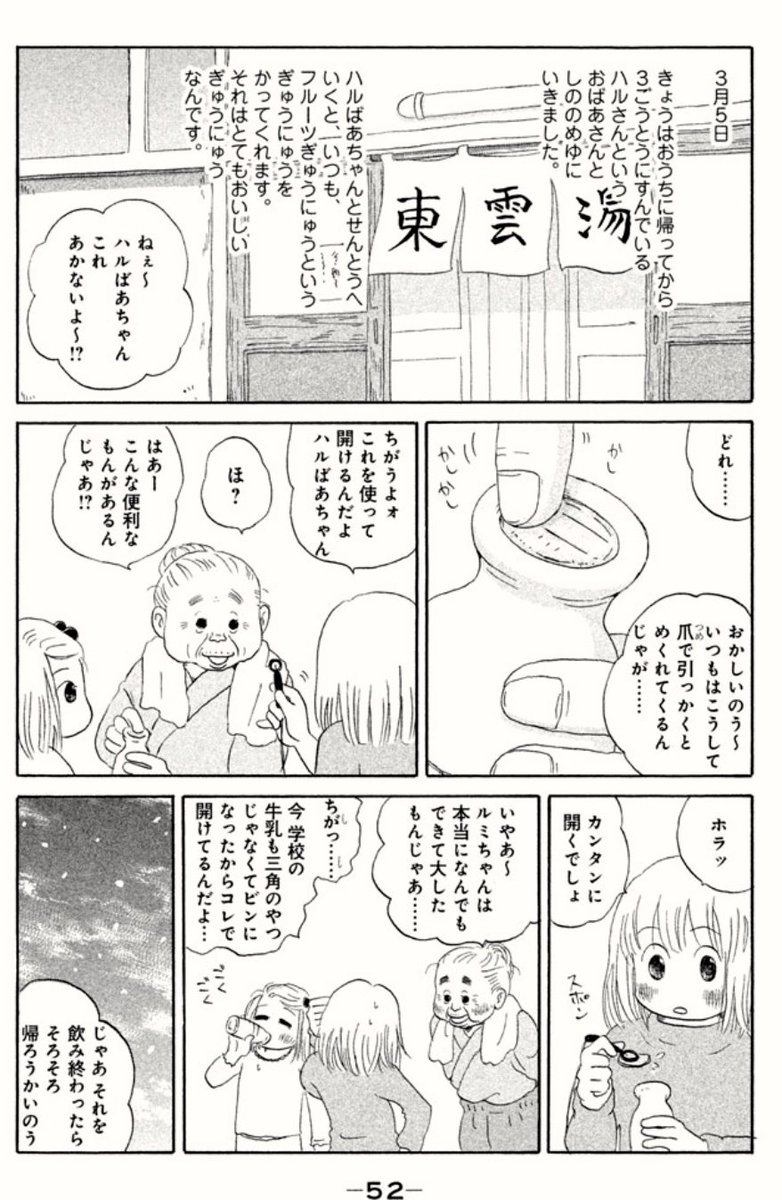

こんなに自分の作品の中でフルーツ牛乳を描いて宣伝活動をしたというのに…(や)

asahi.com/articles/ASM34…

258

259

昨今のタレントや俳優を起用するTVのドキュメンタリー番組等にも同じ傾向があるかも。かつては専門家や作家のような人が案内人となり、視聴者はその人物の視聴者に媚びないマニアックな情熱や主観に知的好奇心をそそられ、その特異な案内人にも興味深い観察欲が炊き付けられる。それが面白かった(や twitter.com/sikano_tu/stat…

260

261

わたくしの大好物

フィレンツェ名物ランプレドット(牛モツ煮込み)やっぱり現地の屋台で頂くうまかった(や)

263

264

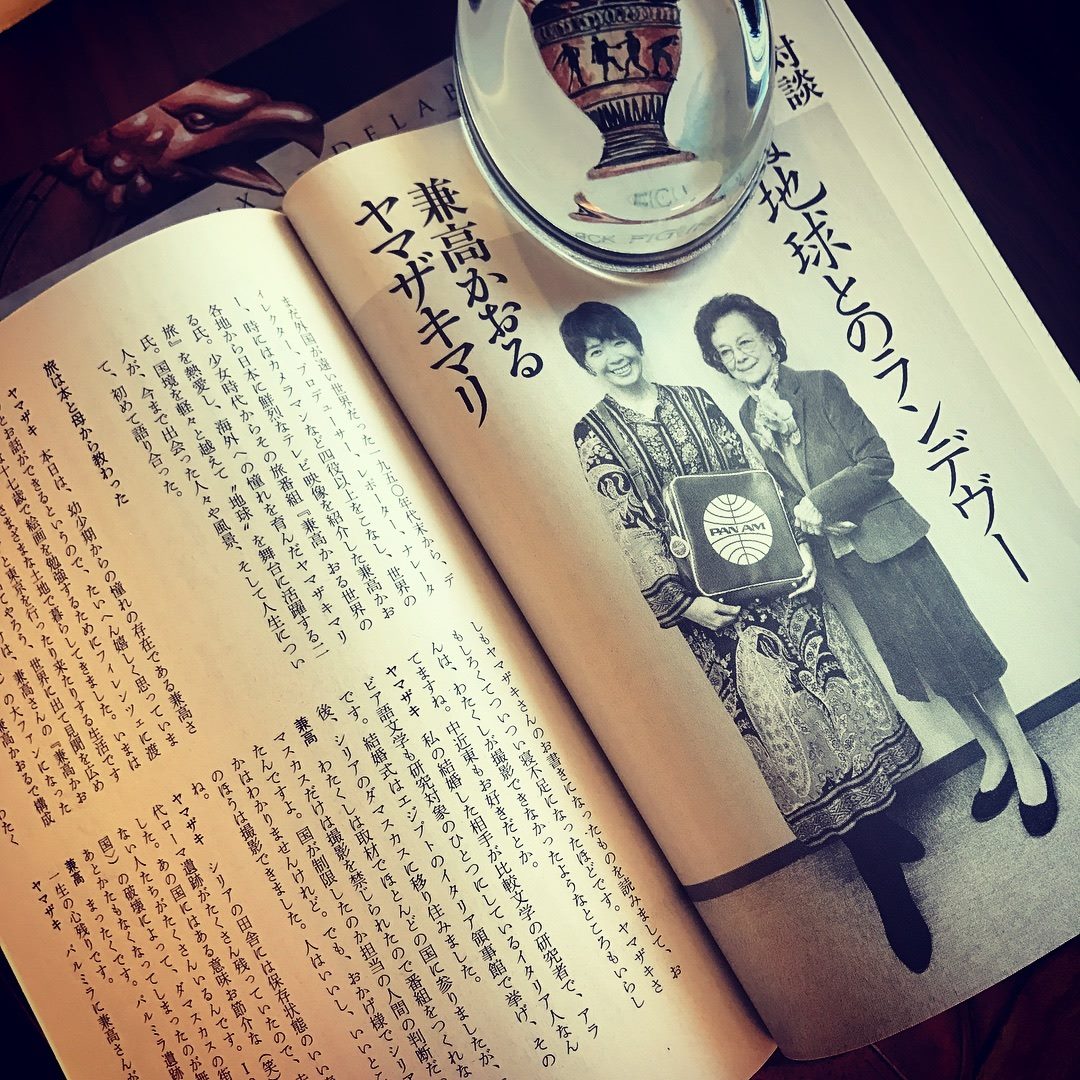

兼高かおるさんがお亡くなりになられました:

子供のころから憧れの存在であり、後に私のエッセイ漫画やエッセイにも何度か登場、そして2年前には対談も叶ったのですが、またお会いできる日を楽しみにしておりました。

あの方が居なかったら、今の私は無いでしょう。

headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190109-…

265

266

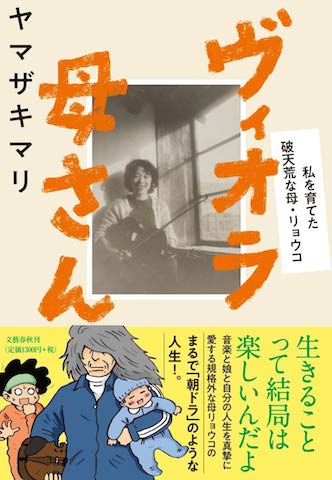

“CREA”にて『立っている者はリョウコでも使え』というタイトルで連載しておりましたエッセイが『ヴィオラ母さん』というタイトルに改まり、一冊に纏まりました。

発売は今月末1月30日になります。

久々のエッセイ漫画満載、秘蔵写真もたっぷりです。

moretsu.exblog.jp/238968776/

books.bunshun.jp/ud/book/num/97…

267

269

今更人間の社会や共同体の性質に対して理想や期待も抱いていない私に、言語弾圧をする理由もサービス精神も余力もない。ただ何をされたわけでもない無防備なマイノリティのひとたちを一方的に傷つけて、それを言論の自由だと無責任な言葉で防御するひとたちを不快に思う自由くらいあるでしょう。

270

言論弾圧という解釈で括られ、

差別に傷付くひとたちを慮る自由も許されない。

271

新潮45がいくら休刊になっても、この顛末の火種となった文章を書いたひとたちが今までと変わりなく、あのような考え方を懲りずにどこかで晒していくのだろうかと思うと、連載掲載の場が失われたことよりも、それがなにより残念だ

272

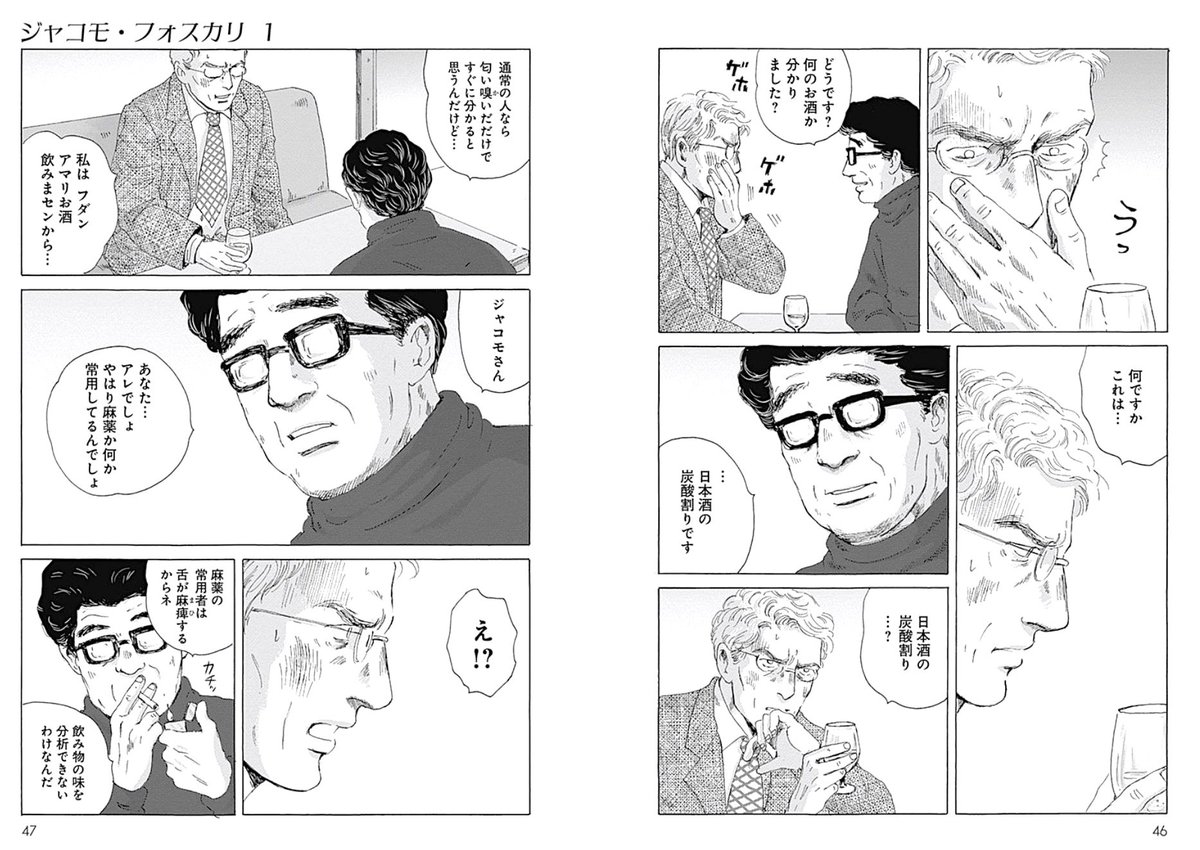

「プリニウス」は新潮社の素晴らしい編集者達とのご縁で連載が決まった作品でした。最初は文筆での連載の依頼を頂いたのですが、「古代ローマの博物学者の漫画を描きたいのですけど、漫画ではダメですか」「それは是非やってください、楽しみにしてます」という快いお返事を今も忘れません

273

大プリニウス一行は、これからロードス島、クレタなどギリシャ世界を巡り、フェニキアからパルミラなどアジアへ向うはずであり、北イタリアのアルプスの麓で過ごしたプリニウスの幼少期も描こうと思っていました。いや、描けるはずと信じております。プリニウス先生の意地に掛けて(ヤ)

274

275

プリニウスは寛容こそ熟成した文明人の精神の基軸と提唱する古代ローマ人の話ですが、あれから2千年の時を経てもこんな有様なわけだから、寛容というのはどの時代の、どんな思想を持った、どんな立ち位置の人間にとっても、極めてハードルの高い精神性なのだろう、と改めて痛感した次第です(ヤ) twitter.com/plinivs/status…