52

56

57

#炎上覚悟で嫌いなものを言う

着物着てる時のレバー式ドアノブは絶対許さん

58

身を固める(物理) twitter.com/sakone_shogen/…

59

(大きな声では言えないけど、もう中の人は脱出していますのでご安心を、左の方です)

60

61

当世具足着用次第

"当世具足"は戦国時代に開発された、防護範囲、機動性、着用性、生産性のいずれにも優れた甲冑。

形状は極めて多種多様な為、今回はその中でも代表的な桶側二枚胴具足を着付けました。

着用している甲冑は200年以上前のもの。皆具までの時間はおよそ10分程度。

64

もちろん宗派や流派によって作法が違うこともあるから、あくまで失礼クリエイター達が新たに作り上げた「〇〇は失礼」「〇〇でないとおかしい」「〇〇でないといけない」というでっち上げられた一方的な断定の否定が目的ね。

68

#みんなで着ようよ甲冑

着方教えるから着ようよ甲冑

69

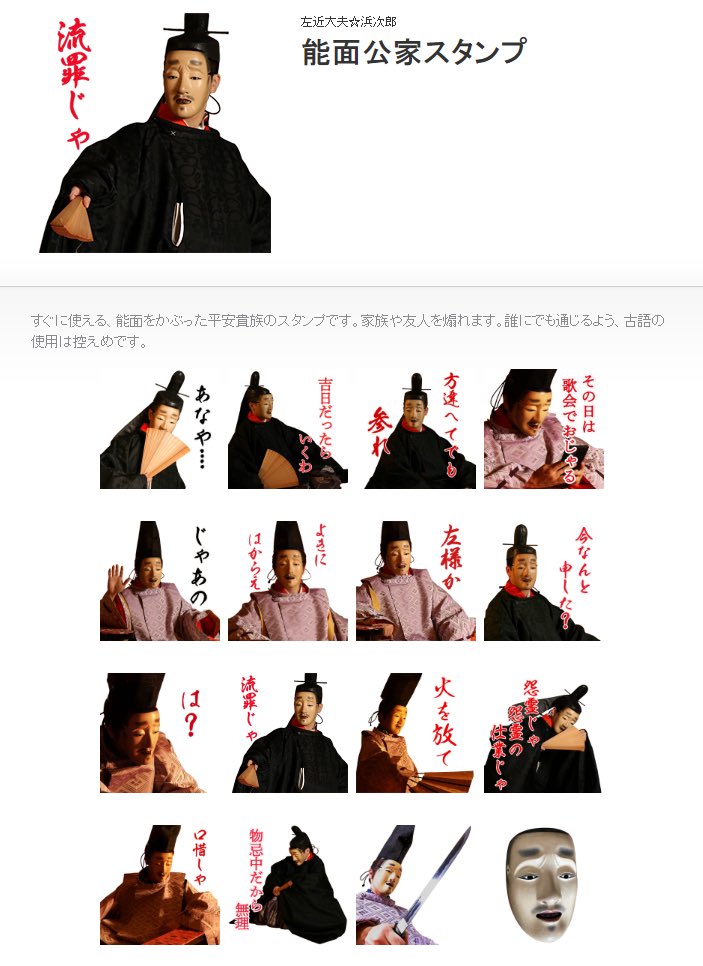

LINEにて、今までTwitterでアップした能面公家の写真を使った「能面公家スタンプ」をリリースしました。

物忌中の時、誰かを流罪にしたい時、火を放ちたい時にご利用ください。

[能面公家スタンプ]

line.me/S/sticker/2347…

70

71

75

ポツンと一軒家見てたら宮崎で400年続く弓引神事を継承してるおじいちゃん出てて、中指と薬指で弦を引き、親指と人差し指には力を入れず添えるだけみたいなこと言ってたけど、これ古式の弓の引き方では…?