1

2

校閲作業中に見かけて思わず手が止まったのが「已己巳己(いこみき)」という語。「已」「己」「巳」の字形が似ていることから生まれたとされ、互いに似ているものを例える際に使います。主に固有名詞で混同が多く見られる3種の字で構成されており、校閲者として教訓になる語です。(有)

#已己巳己

3

「もっと軽率に参加したい」

軽率は主に「軽はずみ」ということを表しますが、近年は例文のように「気軽」といった意味で使うこともあります。この使い方を、みなさんはご存じでしたか。

#ことばリサーチ

4

5

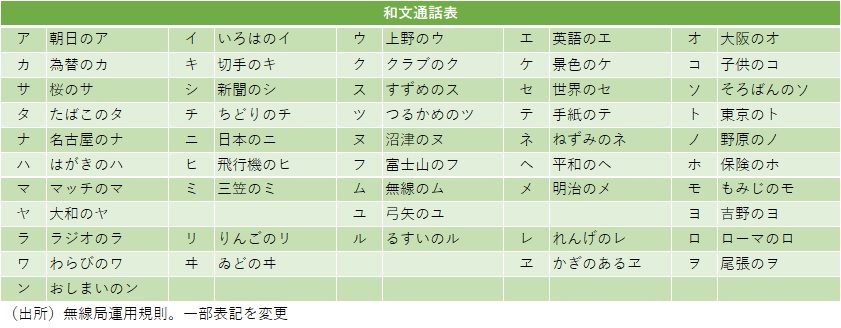

以前、航空会社に電話した際に「横浜のYでしょうか」と確認されたことがありました。国際民間航空機関(ICAO)の通話表でYを表すのは「ヤンキー(Yankee)」。おや、と思いましたが、わかりやすさや日本語でのイメージを考えると納得の選択。こうした独自の工夫も興味深いです。(笠)

#通話表

6

「お客様は神様です」とは歌手・三波春夫の言葉ですが、公式サイトには「客に媚びたり、何をされても我慢すべきだと言ったことはない」とあります。過度な苦情や迷惑行為といったカスタマーハラスメントの対策に企業が追われるなか、サービスとは何か改めて考えさせられます。(三)

#カスハラ

7

「店員」「全員」を「ていいん」「ぜいいん」と発音する人が増えているそうです。「雰囲気」を「ふいんき」と発音するのと少し似ています。最近は文字でも「店員」を「定員」と書いているものがあります。試しにツイッターで「定員さん」を検索してみるとたくさん見つかりました。(埋)

#定員さん

8

NHK大河ドラマ「どうする家康」に登場する地名「岡崎」。松本潤さんら出演者がドラマ内などで地元と同じアクセントで話していることが話題になっています。一般的には「恐らく」と同じ3拍目で下がる中高型ですが、地元では「折り合い」と同じ平板型。愛知出身者としてうれしいです。(香)

#岡崎

9

【桁・垳】

垳(がけ)は埼玉県八潮市にある全国唯一の希少地名。同市内では毎年「方言漢字サミット」が開催されます。昨年会場で手にした「八潮市垳の本 垳ときどき桁?」によると、電柱などに「桁」の誤字が見えるのだとか。それだけ珍しい字であり、似た字ということなのでしょう。

#そっくり漢字

10

東京大学は略称と同じ「東大」ですが、東北大学が「北大」(現在は使用せず)だったため、北海道大は「海大」になったようです。国立大学で複数ある「福○大学」「山△大学」などはどう表記し、区別しているのか。資料を調べたり、大学に問い合わせたりした結果をまとめました。(門)

#文書記号

11

個性的な字や「ギャル文字」などの流行が紹介された「たくさんのふしぎ」2月号は手書き文字特集。新聞記者の取材メモの走り書きについて「いけないものを見るような気持ち」とありました。人それぞれ異なる字形でも正確に読み解くことは校閲記者の重要な仕事の一つだと感じました。(実)#手書き文字

12

【會・曾】

常用漢字の字体は全く似ていないのに、旧字ではそっくりなのが「會」と「曾」。會は「会」の、曾は「曽」のそれぞれ旧字体です。画像の文字に新字を当てはめると「株式曽社」になってしまいます。旧字にしなければ間違わなかったのに……。

#そっくり漢字

13

【崇・祟】

思い込みなのでしょうか。名前で崇(たかし)を祟(たたり)と間違う事例が見られます。字を分解すると崇は山と宗、祟は出と示。祟のほうは常用漢字でも人名用漢字でもないため、現在は命名に使えません。

#そっくり漢字

14

【綱・網】

大相撲初場所が8日から両国国技館で始まります。国技館の所在地は東京都墨田区横網(よこあみ)。相撲に関係するからといって横綱(よこづな)ではありません。横網という場所に国技館が建てられたのです。

#そっくり漢字

15

かわいい小動物のリス。栗などの木の実を食べることから、漢字では「栗鼠」と書きます。昔、漢語で「栗鼠」をリッスと読んでおり、現代では促音の「ッ」が脱落したようです。ちなみに中国での名は「松鼠」。リスは松かさも食べますが、エビフライのような形に芯を残すそうです。(峠)

#リス

16

「複雑骨折」は折れた骨が皮膚を貫通して体外に露出した状態を言います。細菌感染を防ぐなど治療が複雑になることが由来で「骨が複雑に折れること」ではありません。誤解を避けるため「開放骨折」とも呼ばれます。私も骨折の経験がありますが、露出しない「単純骨折」で済みました。(規)

#複雑骨折

17

「ありがとう(ございます)」は「ありー」や「あざっす」など若者言葉中心に略語もよく耳にします。江戸時代にも「ありが」という略語が使われていました(東京堂出版「江戸語辞典」)。「これは、ありがありが」と繰り返すのが通例だったとか。これも読んでいただき、ありがありが!(酎)

#ありが

18

今年のプロ野球シーズンは、オリックスの26年ぶりの日本一で幕を閉じました。チーム名は「オリックス・バファローズ」と文字面では理解していても、口に出すとついつい「バッファローズ」と言ってしまいます。来季に向けての個人的課題です。(三)

#バファローズ

19

20

仕事や趣味で文章を書く人にとって漢字と仮名の使い分けは気になるところ。SNSでも表記のあれこれが話題になっているのをよく目にします。業界や組織などによって様々な表記ルールがありますが、新聞のルールは比較的簡単で「常用漢字表」(内閣告示)にほぼ準拠しています。(埋)

#表記ルール

21

東京都港区は愛宕(あたご)区になる案があった――。終戦直後の1947年、都区部は35区から22区(後に23区)に再編する際、複数の区が合併し新しい名前になりました。春日、隅田、飛鳥などの名称案は、当用漢字表に字がなかったり、読み方が難しかったりしたため、実現しなかったそうです。(代)#愛宕区

22

「来阪」といえば大阪にやってくること。では「来寧」は何県だかご存じですか。これは奈良県で、万葉集に見られる奈良の異表記「寧楽」からきています。「来+地名」について、47都道府県の一覧表を作ってみました。まだまだ不完全なため、みなさんの使用状況をぜひ教えてください。(門)

#来寧

23

ガ行を鼻濁音で発音した朗読を自分は聞きやすく感じます。ただ鼻濁音は濁音の響きが和らぐ半面、発音が難しく、音が曖昧になって日常生活で聞き間違いがあることも衰退の一因のようです。昔、鼻濁音を表す「か゚」を見て、母が「かぷ」と読んだのをふと思い出しました。(徳)

#鼻濁音

24

あるSF小説ではロボットの一人称が"弊機"で、日本語の柔軟性に驚いた「翻訳者が優秀すぎる」 togetter.com/li/1948253 #Togetter

25

幕末から明治にかけて、漢字が学習の妨げになるなどとして、日本語を仮名やローマ字で書く「漢字廃止」が盛んに議論されました。廃止論者たちは団体を作り仮名やローマ字だけで表記した雑誌も発行しました。戦後は米教育使節団からローマ字使用の勧告もありましたが、漢字の廃止には至りませんでした。