1

ある種のオタクにとっては、2000年代前半は「1990年代に終末を迎えなかった、ゲームオーバーの後日談」であって、「ゼロ年代」という独自の時代ではないんですよね。

2

突然、「こんな時に大人に見つかったら、僕は死刑になる…」と極度の不安に襲われる。10メートル走り、後ろを振り返る。誰もいない。また10メートル。誰もいない。ホッとして前に進もうとすると、背後から気配が…」から始まる、ノスタルジック・エロ本・ホラーゲーム。少年はどこへ逃げるのだろうか。

3

地下鉄サリン事件、神戸連続児童殺傷事件など、日本が壊れていく不安が徐々に増しつつあった1990年代半ばの郊外の街。小学六年生のあなたは、近所の河原にエロ本が捨てられているのを知り、塾帰りに自転車で向かった。意気揚々とナップザックにペンギンクラブを収めて帰る途中、

4

一応、日中は仕事をしているので、その反面、夜は仕事や現実から離れたフィクションを摂取して、自分の中でバランスを取っている。なので、アニメとか映画を観て、「仕事がんばろうぜ」「現実と向き合おうぜ」「成熟しようぜ」みたいなメッセージを見かけると、

5

友人の中国人オタクから、「青梅は幼馴染、線はルートなので、中国語で青梅線は幼馴染ルートになる」という豆知識を教えてもらった。幼馴染ヒロインが好きな中国人オタクが青梅線に乗って奥多摩に向かう聖地巡礼(?)が、そのうち人気になるのかもしれない。

6

今日の羊の丸焼きを食べる会。一人のオタクがTwitterを辞めていて、「私はインターネットを辞めました!」と宣言したら、周囲のオタクから万雷の拍手が響いたのが、完全に『ファイトクラブ』前半の自助グループの集会だった。

8

感傷する若い人の感性は若いのではなく、最初からジジイというのはその通りだけど、割とSNSで他人の人生や青春にまつわるフィクションに大量に接する環境だと仕方ないとも思う。その土壌で「自分の感覚を生きてる」実感を手に入れるにはどうしたらいいのか、という点が最も考えるべきことなんだろう。

9

週末に家に引きこもると感じるのだけど、家にいるとどうしてもスマホを触ってしまうし、Twitterを見ているとネット経由で社会と繋がっている感覚が少しある。少なくとも大学生の頃にほとんど大学に行かずにアパートに引きこもって、読書と映画視聴と妄想と銭湯通いばかりしていた頃とは、全然違う。

10

「インターネットですぐにキャラクターを消費するオタクと、このおばあちゃんのどちらがこの娘を大切にしているんだろう…」と考えて泣きそうになったことがある。

11

どことは言わないけど、鄙びた温泉に出かけた時に主に饅頭がメインの古い土産屋が「温泉むすめ」とコラボしていて、店主のおばあちゃんが「お客さんも温泉むすめでこの温泉を知ったんですか?この娘、かわいいでしょう」とパネルを指差しながらニコニコと語ってきて、

12

「ラッキースケベの逆のアンラッキースケベってあるのかな」と考えたら、二十数年前に今は亡きダイヤルQ2でエロ音声を聞いたら、後日ロシアからの国際電話で高額請求が届き、父親に「何でロシアに電話した。ロシア語を何か話してみろ」と激詰めされたあげく、「…ボルシチ」と呟いた体験を思い出した。

13

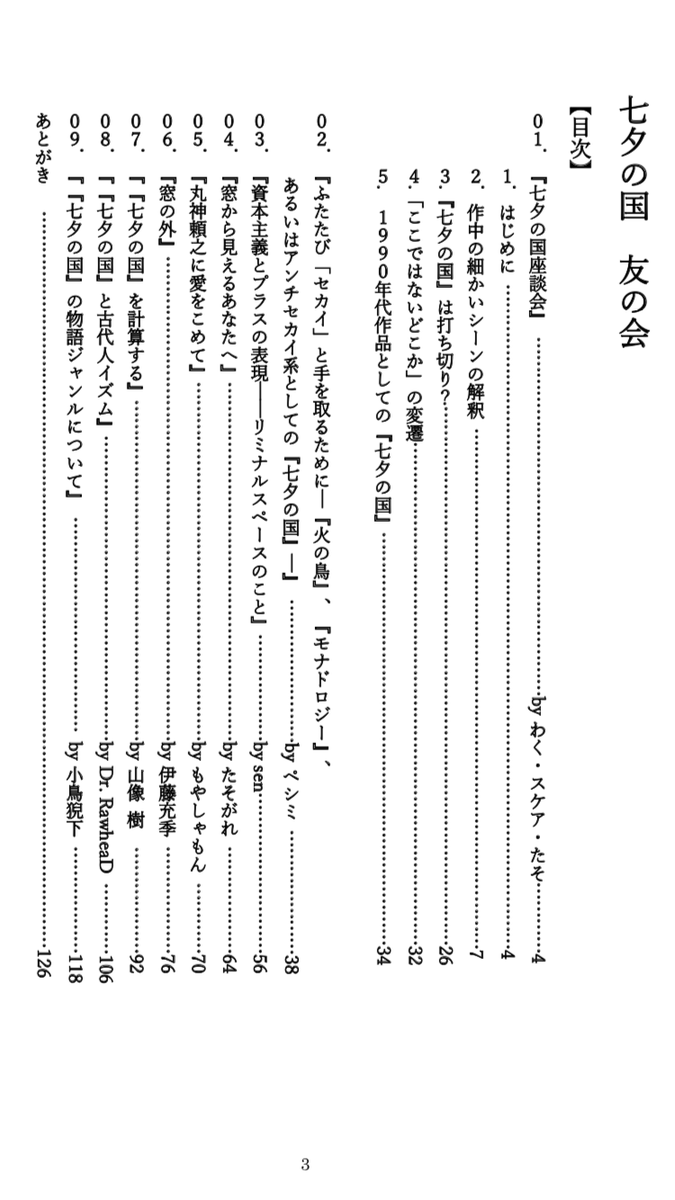

【告知】漫画家・岩明均の伝奇SF漫画の最高傑作『七夕の国』に関する同人誌・『七夕の国 友の会』を刊行します。入稿完了していて、BOOTHに入荷したらまたご連絡します。 wak.booth.pm/items/4437101

15

その頃に見かけたeufonirさんの「僕たちは絶望的な程の断絶を抱えていて、だからこそ一人一人に世界が与えられているという神話は考えられないのか」というツイートは本当に忘れられない。

16

一時期、Twitterにうつ病じみてて人間味を感じないが、文才とセンスは良いツイートを呟き続けるアカウントが多い時期があって、各々、ぼそぼそと独り言を呟き続けることにとても好感を持っていたんだが、同時に「オフ会で会ったら、全員、水槽の中の脳だったらどうしよう」という不安も抱えていた。

17

実際、そういう人に会うと普通に人間なんだが(当たり前だ)、Twitterというとそういうイメージが強いな。SNSなのに互いに交流せず、ぼそぼそと文才のあるツイートをしている謎の諸島。

18

性欲由来の優しさという言葉が流行ると、自分が他人に優しくするとその人から性欲が異常に強い人と思われたら悲しいので、やめてほしい…。

19

夜に部屋の電気を消して『君の名は。』を一人で見ていると、何故か最後に瀧と三葉が再会しない展開になり、不可解に感じていると自宅に身長2mの黒人の秒速原理主義者が突然現れて、「偽りの2016年以降を過ごしたいなら青い薬を、真実の2007年以前に戻りたいなら赤い薬を」と迫ってくるらしい。

20

少しでも気を抜くと、かつて自分が好きだったはずの作品への言及が減って、いつの間にかひろゆきがどうとか今はネット議論でこんなテーマが炎上しているとか、そういうことばかり言及してしまう。それが問題なんだよ。

21

映画版『夏へのトンネル、さよならの出口』を観て強烈に感じたのは、もう「自分の殻に閉じこもらずに、外に目を向けて出て行こう」というテーマは保守的なんですよね。むしろ、「SNSで常に外と繋がり続ける中で、いかに自分の殻を守るのか」というテーマの方が重要だよ。

23

「マジで細田君はやめときなよ。彼の家族観、最悪じゃん!」

「でも、『おおかみこども』のカーテンがふぁさって揺れるシーンの演出とかはすごくいいの…」

となかなか別れられない彼女状態のオタクを、もう何年も続けています。

24

「『ぼくらのウォーゲーム』の頃からインターネットの人々が一斉に助け合って元気玉を打つのが好きだけど、それはそれとして俺はお前らのようなインターネットユーザーは嫌いだ」という細田守の人間臭さが出ているので、僕は『竜そば』がとても好きです。変な映画ではあるけれど。

25