676

677

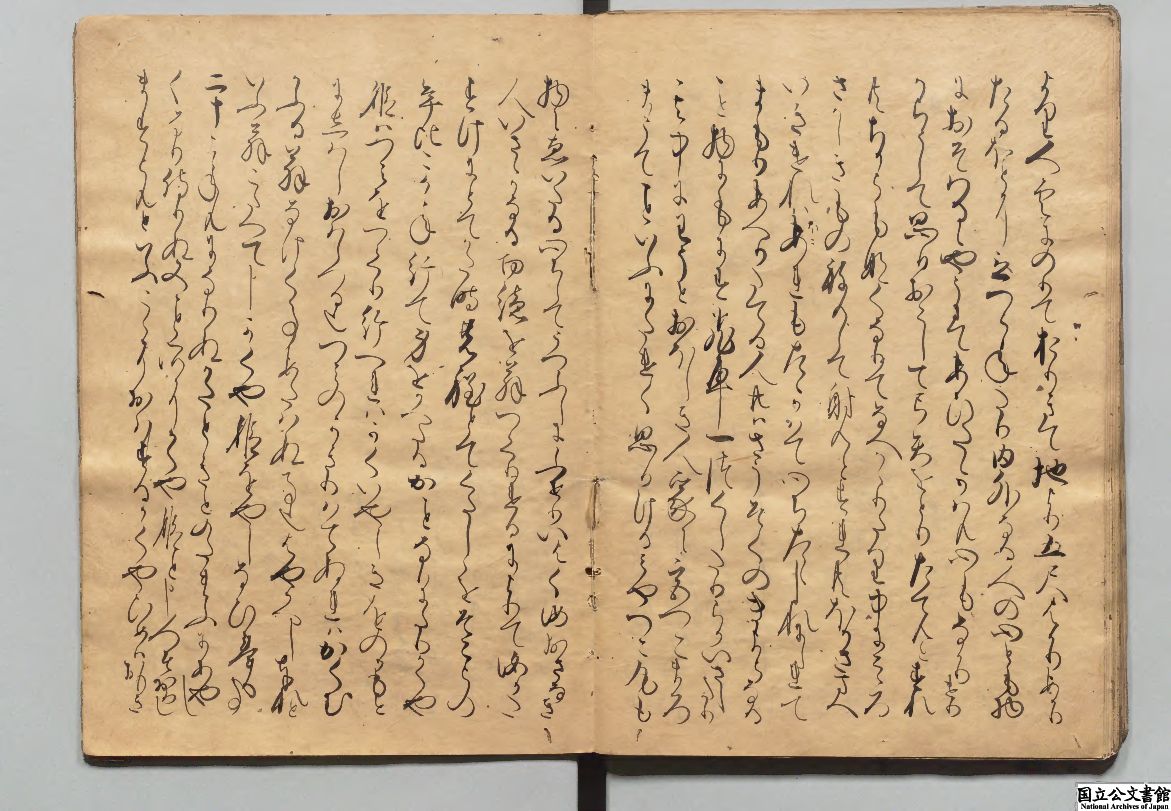

今日(9/24)は陰暦8月15日の中秋の名月ですよ!今夜は綺麗なお月さまを見ることができるでしょうか。画像は林家から昌平坂学問所に伝わった『竹採物語(竹取物語)』の写本で、かぐや姫を迎えに天人たちが月からやってくる場面です。buff.ly/2xCEVCL

678

679

大河ドラマ「西郷どん」もいよいよ佳境。明治10年(1877)9月24日、鹿児島の城山に立て籠った西郷隆盛が自決し、西南戦争は終結しました。画像は公文録より、有栖川宮熾仁総督から三条実美へ、当日の戦闘の結果を知らせる電報の写しです。(続く

buff.ly/2QOwlcH

680

681

今日(9/23)は秋分の日。『庶物類纂図翼(しょぶつるいさんずよく)』より石蒜(せきさん)です。同書は幕臣の戸田祐之による薬草類の写生図画集で石蒜は彼岸花の生薬名。猛毒の鱗茎は服用厳禁ですが、漢方の外用薬として用いられることがあります。

buff.ly/2Nw2Qye

682

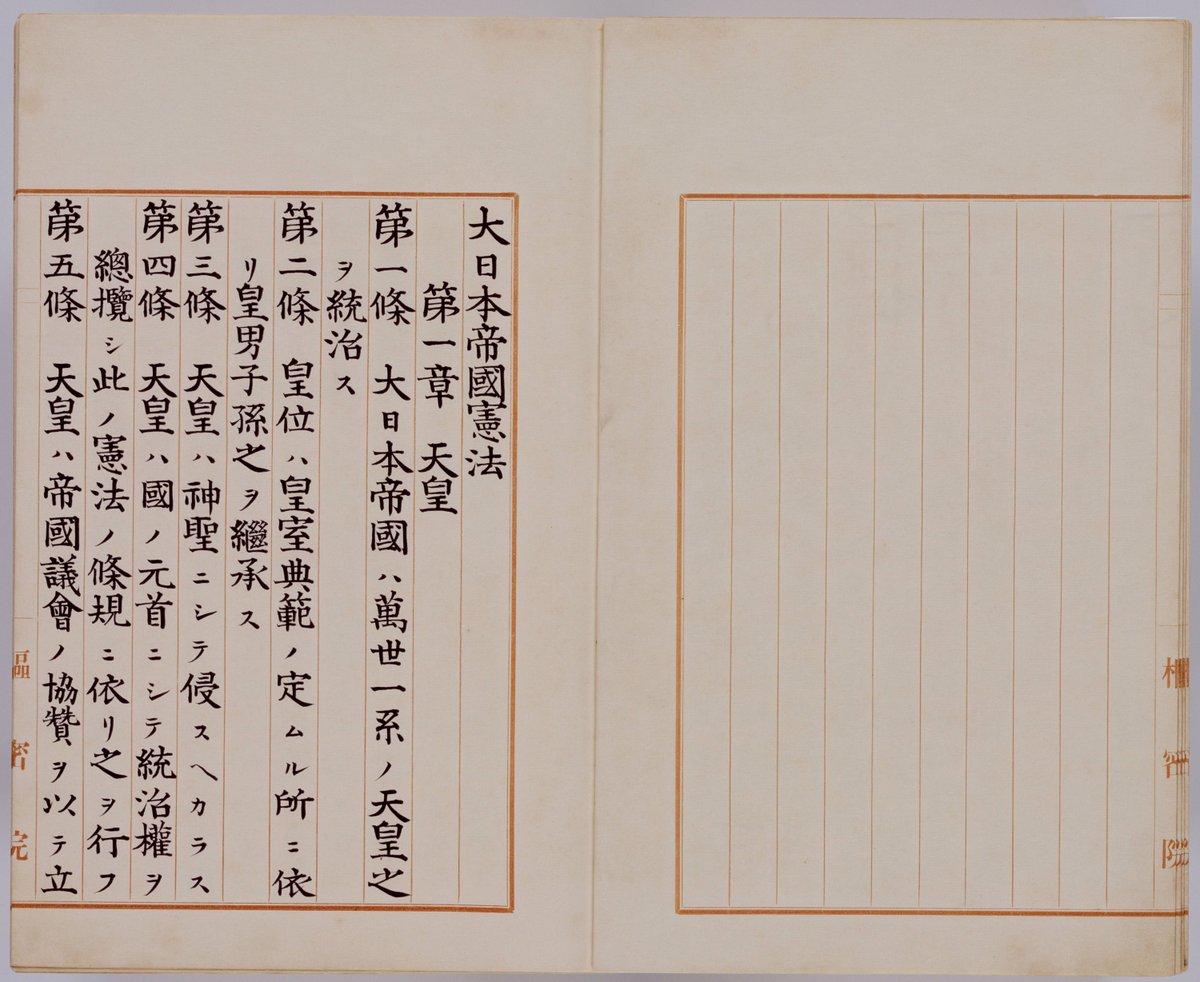

本日(9/22)より、平成30年秋の特別展 明治150年記念「躍動する明治-近代日本の幕開け-」が始まりました。本展では、大日本帝国憲法の公布原本を特別に展示するほか、数々の貴重な資料をご覧いただけます。この機会をお見逃しなく!

buff.ly/2xvr3dw

#躍動する明治 #明治150

683

いよいよ明日(9/22)から、平成30年秋の特別展 明治150年記念「躍動する明治-近代日本の幕開け-」が始まります。今回の特別展では、歴史の教科書や年表で目にする出来事を中心に、明治前半期の日本の歩みを振り返ります。ぜひご来場下さい。

buff.ly/2IgMIdf

#躍動する明治 #明治150

684

今年(2018年)は米騒動から100年です。大正7年(1918)9月21日、寺内正毅は内閣総理大臣の辞表を提出しました。体調不良のほか、同年8月に起こった米騒動の責任をとる意味もありました。画像は公文別録より寺内が提出した辞表です。

buff.ly/2D7YokK

685

今日(9/19)は「糸瓜忌」。明治35年(1902)同日に俳人の正岡子規が没し、絶筆の句に糸瓜(へちま)が詠まれたことにちなんでいます。画像は明治6年に初等教育のため刊行された『博物図』です。この中に糸瓜も描かれていますが、わかるかな?

buff.ly/2D3K9NS

686

慶長5年(1600)9月15日、徳川家康を中心とする東軍と石田三成を中心とする西軍が激突した、関ヶ原合戦が勃発しました。合戦はわずか半日で東軍の勝利となりました。画像は『武家事紀』巻13で、福島正則ら東軍の武将の名前が見えます。

buff.ly/2MqOf1U

687

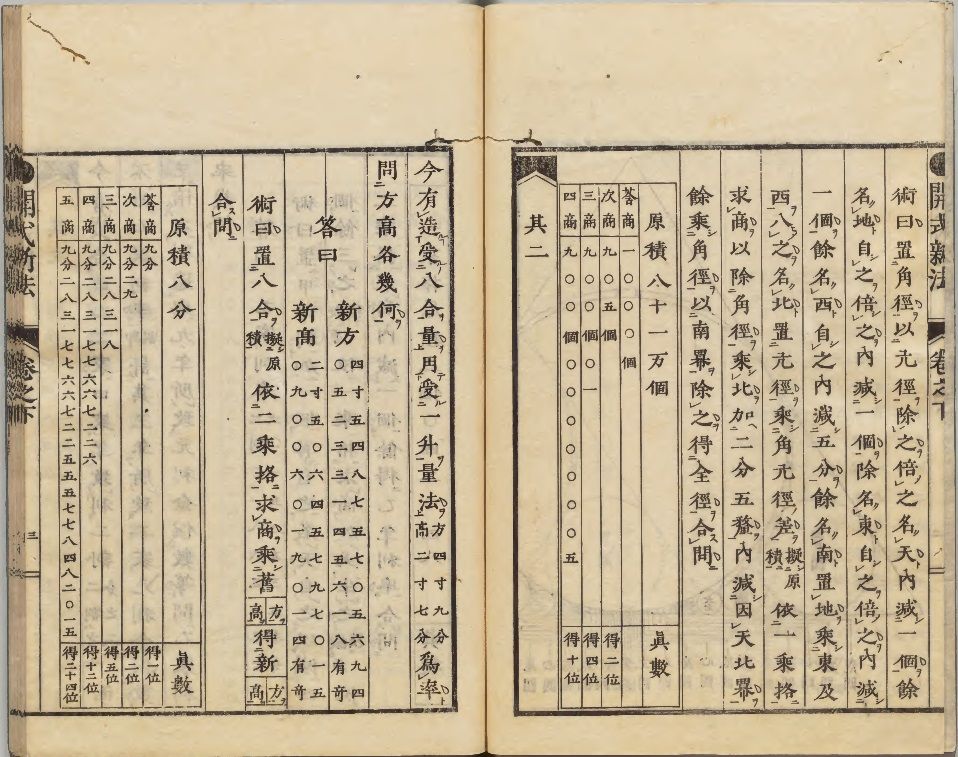

今日(9/13)は元日から数えて256(=2の8乗)日目ということで、和算書のご紹介。『開式新法』は近世後期の和算家、川井久徳による著作。画像の問題「其二」は、一升枡の大きさから八合枡の大きさを導くものです。ぜひ挑戦してみてください。

buff.ly/2PCPA7z

688

元亀2年(1571)9月12日、織田信長が比叡山を焼き討ち。当館所蔵の『信長記』にはその凄絶な様子が記録されていますが、その記述は著者の小瀬甫庵による脚色が多いと指摘されています。画像は林羅山の旧蔵書で、寛永元年(1624)版です。

buff.ly/2wURc4Q

689

永禄4年(1561)9月10日、第4次川中島合戦(八幡原の戦い)が勃発しました。信濃の領有を巡る、武田信玄(晴信)と上杉謙信(政虎)の戦いですが、この合戦では両者の一騎打ちがあったとされています。画像は『川中島合戦評判』の該当部分です。

buff.ly/2Q6F2Pq

690

今日(9/9)は五節句の一つである重陽の節。これを祝う風習は中国から伝わり、平安時代には菊の宴として宮中の年中行事の一つとなります。画像は『礼儀類典』から「重陽節会」の部分。公家の日記からこの節句に関わる記録を抜き出してまとめています。(続く

buff.ly/2NjjlwK

691

承前)9月22日(土)からは、明治150年を記念した特別展「躍動する明治―近代日本の幕開け―」を開催いたします。本展では、歴史の教科書や年表で目にする出来事を中心に、明治前半期の日本の歩みを振り返ります。ぜひお越し下さい。

buff.ly/2IgMIdf

#躍動する明治 #明治150

692

今年(2018)は明治元年(慶応4年)(1868)から数えて満150年の年です。同年9月8日、「明治改元の詔」(画像は「勅語録」採録のもの)が発せられ、あわせて天皇一代に元号を一つとする「一世一元」の制も定められました。(続く

buff.ly/2NlFJpc

693

治承4年(1180)9月7日、平家打倒を掲げて木曾義仲が挙兵しました。破竹の勢いで進軍し、平家を都落ちさせます。画像は延宝8年版『源平盛衰記』より幼少期の義仲を描いた挿絵。父義賢の討死の後、義仲は木曾で密かに養育されたといわれています。

buff.ly/2PDyMxw

694

9/4は鯨の日ということで、大槻平泉の『鯨史稿』からザトウクジラ。平泉は江戸時代後期の儒者で、仙台藩の藩校養賢堂(明倫館)の学頭になった人物。同資料には鯨の名称の由来や、肉の味、採れる油の量など、鯨に関することを幅広く記述しています。

buff.ly/2N2M6hk

695

夏といえばスイカ!今日は『本草図譜』から夏の風物詩スイカの図をご紹介。19世紀にはすでに多くの種類が栽培されていたようです。ちなみに、スイカは野菜か果物かとよく話題になりますが、同資料の中では果部に収録されています。buff.ly/2og4GnP

696

697

698

開催中の企画展「平家物語―妖しくも美しき―」から資料をご紹介。画像は『謡本』より「巴」。木曾義仲に従った女武者巴を描いた謡曲(能の台本)です。一騎当千ともうたわれた巴ですが、女であることを理由に主と最期を共にする事を許されませんでした。#妖しくも美しきbuff.ly/2IgMIdf

699

承前)『平家物語』では北条時政は壇ノ浦の戦いの後、平家の遺児の処刑を主導したとされます。画像は仔犬を追いかけたところを見つかってしまう平家の遺児・六代(平維盛の長男)。企画展「平家物語―妖しくも美しき―」ではあらすじパネルとして展示中。#妖しくも美しきbuff.ly/2IgMIdf

700

治承4年(1180)8月29日、石橋山合戦で敗れた源頼朝は、海路で安房国へ入りました。頼朝は、先行して入国した舅の北条時政らと合流し、ここから、さらに味方を募るために、房総半島を北上します。画像は『吾妻鏡』の該当部分です。buff.ly/2KNuY9O