1476

(追記1)

伸びているわ。みんな毒の話好きだよなー。

個人的にはこういう古代のなんかとか美術とか

芸術や宗教物も好きでしてね。

1番好きなのはやっぱギガス写本でしょ!

知らない方は是非覚えてー。

スゲー神秘ある話でええよー。

twitter.com/_596_/status/1…

1477

ということで最後に

英文ですが詳細書いてある

当該記事でもどうぞー。

引用元:Deadly discovery: Poisonous books found in university library By James Rogers , | Fox News

foxnews.com/science/deadly…

1478

中世の本や絵見るだけでも命がけですね。

研究者や司書の方。

なんでもヒ素は条件そろうと

アルシン(砒化水素)という

猛毒の気体に変わるそうで

症状は赤血球などの破壊、腎不全などで

死に至らせるようです。

(続く7

1479

またヒ素は長時間吸っても

発がん性物質と言われているので

大変なお仕事のようです。

日本でも見つかることあるか分かりませんが

くれぐれも緑色の古い絵や書物あれば

気をつけましょうね。

役立つか分かりませんが

そういうデンマークの死の書物のお話でしたー。

(続く8

1480

なお当時からも使われており

ヒ素はパリスグリーン(花緑青)

といって19世紀まで

絵具や建築としても使われた形です。

ただ現代では知っての通り毒ですが。

身体に入れば吐き気、嘔吐、下痢、激しい腹痛、

最悪の場合は死に至り

当時、暗殺でもよく使われたものです。

(続く4

1481

さて話戻りますが当該のデンマークの図書館では

今は毒の書物をダンボール箱に入れて

大切に保管しているとのこと。

そして絵画でも書物でも閲覧する際は

防具手袋とマスクをつけて

古くて緑色があればより注意して

空気を本や絵画から

吸い込まないようにしているとのこと。

(続く6

1482

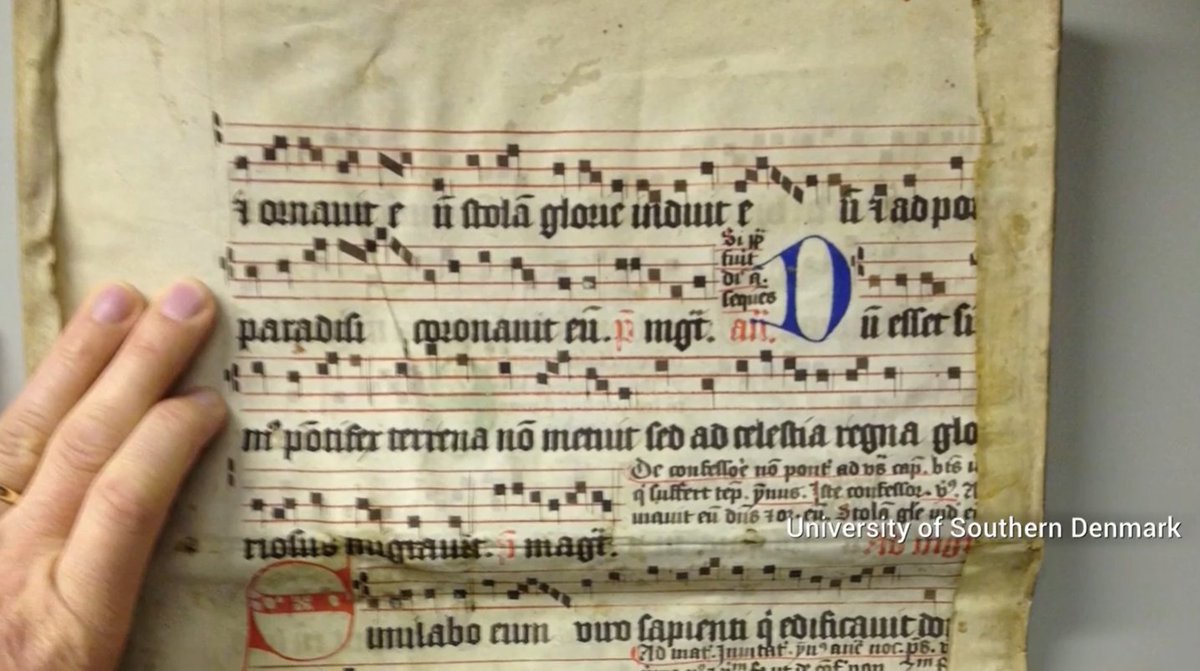

ですが中世の書物ではヒ素を使うことはよくあり

これは「虫やネズミ防止」と言われています。

人間にも害ですが

虫やネズミにも害と言われているので

大切な書物がかじられないよう、

劣化しないようにと考えられた手段のようです。

毒の有効利用ですね。

(続く5

1483

そしたら致死量レベルのヒ素が見つかったそうで

対応をどうするか考えたそうです。

ちなみにデンマークは

1536年に宗教改革といって

カトリックの書物などが破壊されたり

燃やされたりしました。

今回はなんとかそれを残そうした人たちが

写本として残したのではないかと言われています。

(続く3

1484

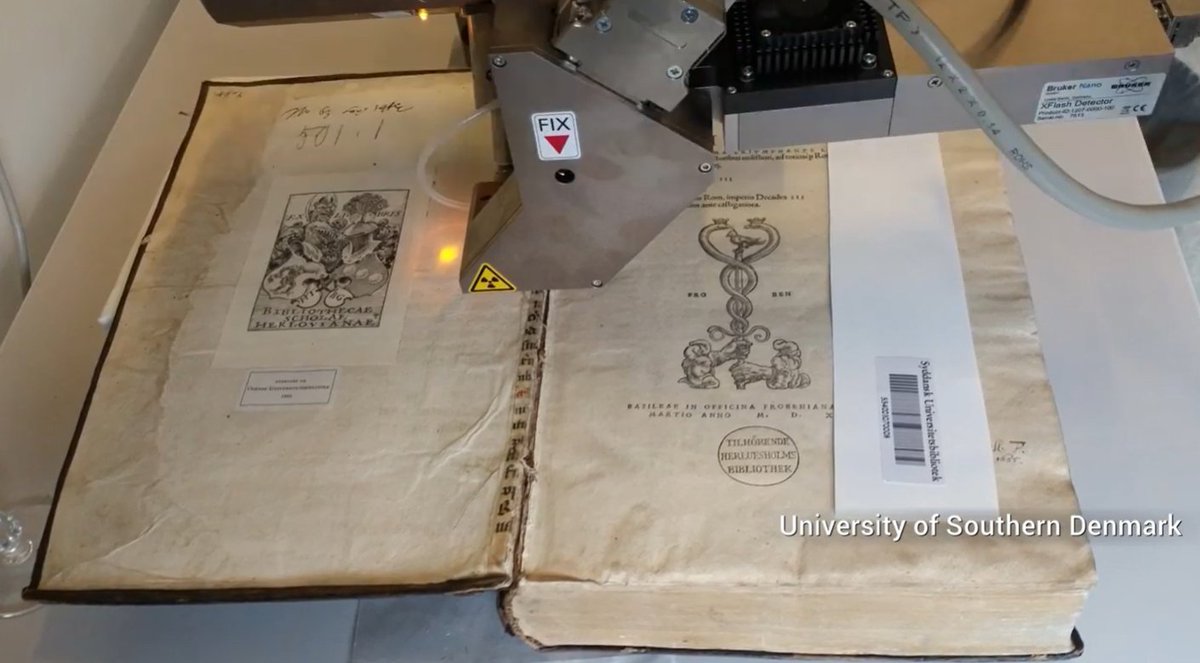

16~17世紀の写本だけど

たまたま研究者が図書館から

引っ張り出してきた書物で

「とても鮮やかグリーン色」で塗られていたそうで。

とても感が良く知識も素晴らしい

准教授だったのかと思いますが

当時のカール=ルンド=ラスムッセン助教授は

X線で本を検査することにしたそうです

(続く2

1485

1486

(追記2)

いくつかご質問ありましたが

「ゴーヤの苦みは大丈夫ですか?」

というご質問ですがあれは

モモルデシンと言って

別の物ですから大丈夫ですよー。

ゴーヤ美味しいですよね。

1487

(追記1)

個人的には日本でもこの話は

ちょっと広まった方がいいと思っている

輸入用の鑑賞カボチャ喰いそうなやついるし。

・あまりに苦ければ食べない

・観賞用は食べない

って注意しないと

ホントあたる時あたって

日本でもニュースになると思う。

1488

ということでカボチャ中毒とハロウィンの話でした。

ククルビタシンはウリ科だから

スイカやメロン、キュウリなどの野生も

気をつけろよー。

観賞用カボチャマジで食べるんじゃねえぞー。

Two women lost their hair after eating toxic, bitter squash, doctors report

arstechnica.com/science/2018/0…

1489

前にも言いましたけど

野生種のレタスとかあれも危険だし、

スーパーに並んでいるのは

改良されたやつだからな。

普通その辺の野生の野菜なんて

「大概強い弱い別としてほぼ毒持ち」

だからな。気を付けてな(続く8

twitter.com/_596_/status/1…

1490

なのでハロウィンであるじゃん

1番最初にも書いたけど

観賞用だからって食べないように

苦しいだけ長期間吐き続けてハゲて

簡単には死なない。地獄だぞ。

また家庭菜園などで生えた野生種のかぼちゃは

絶対に食べてはいけません。

何入っているか分かりません。

(続く7

1491

実はフランスではカボチャ中毒はよくあり

「toxic squash syndrome(毒カボチャ症候群)」という

名前で有名なくらい集団中毒が起きます。

ヘタしたら年間100人越えで運ばれますからね。

またククルビタシンについては研究は

あまり進んでおらず脱毛理由もわかっていません。

(続く5

1492

先ほども書きましたが

ククルビタシンというのはウリ科にある

ステロイド系のものですがヘタに近い範囲に

多く出来ると言われており

「非常に苦い」のが特徴です。

日本のスーパーに出回る

改良品のカボチャはありえないでしょうが

ククルビタシンを多く含む

野生種は存在するのが実情です

(続く4

1493

1494

1495

今では醤油もみそや酢も、

当然日本酒もかかせない麹菌ですが

背景の話でした。

端的にわかりやすい記事だと

こんな記事とかわかりやすいかな?ではではー。

日本の発酵技術と歴史麹菌は日本の食文化に欠かせない “縁の下の力持ち”だった。 | Discover Japan

discoverjapan-web.com/article/65729

1496

実際に人へもインドやケニアで

100人単位の方が亡くなっていたりするのですが

マジで不思議なのが

「日本のアスペルギルスオリゼこと

米麹菌は無毒」なんです。

しかもなんで無毒になったのか

まったくわかっていません。

(続く6

1497

個人的には「フグ毒がー」とか

日本人は目につきがちですが

「おい、米麹菌は

どうやって日本人無毒化したんだよ。」

って良く思います。

世界の研究家からは

「カビの家畜化」

と言われているくらい異常なんです。

マジでどうやった。

(続く8

1498

人工的に日本人がなんかいろいろな過程を

だましだまし何百年積み重ね

経験上無毒に進化させたのでは?

って説がマジであるくらいです

わかっていることといえば

アスペルギルスフラブスを

敵がいない環境で育て続けると

毒を発生させないってのがわかっていて

それを利用したのでは?とも

(続く7

1499

醤油、味噌、日本酒、みりん、酢など

全部麹菌で日本で作っていますが

米麹菌って「日本特有で日本の国菌」と

言われています。

国菌なんて聞かないと思いますが

あれ日本くらいしかいない菌なんですよ。

学名はアスペルギルスオリゼ

って名前です。(続く3

1500

実際に1960年に

イギリスで10万羽以上の七面鳥が死亡した

事件がありました。

調べたところアスペルギルスフラブスが

生み出した「アフラトキシン」が

七面鳥たちをぶっ殺したといきつき

なかでもアフラトキシンB1は

「天然物で最も強力な発ガン物質」と

言われています

(続く5