1

新車受け取りに行った際、ベルギー人ディーラーが僕のIDを見て日本人と気づいたらしく、ハンターハンターの大ファンである彼から「日本に帰ったらTogashi Senseiに僕の熱い想いを伝えてくれ。そして早く続編を完成させてくれ」と依頼され、車について特に何の説明もされないまま納車が完了した。

2

夏の欧州は『夏はみんなバカンス取るから仕事なんて進まないよねっ』的な雰囲気が社会全体から漂っており、これが「仕事進まないからバカンス取るか!」に繋がり、そして「夏はバカンス多くて仕事進まないよねっ」とループし、さらにバカンスを取りやすくなる。日本も醸し出して行こうぜこの雰囲気!

3

今月ベルギーで息子が産まれ、イヤイヤ期満喫中の娘と睡眠断固拒否の新生児育児により体力が尽きかけました。そんな我が家を支えるベルギーの制度が産後数ヶ月間のみ利用可能なヘルパーさん。時給4ユーロ (550円, 保険適用) でプロが子守,洗濯,買い物,料理をしてくれるという神っぷり。超ありがてぇ…

4

海外でよく困惑する英単語が”High-level”。「高水準の」という意味でなく「大まかな」という意味でも使われます。入社当初『ハイレベルな報告よろしく』と言われ震え上がった純ジャパな僕は、徹夜して緻密な報告資料を作り上げ会議に挑みましたが、資料を使う間もなく3分話しただけで終わりました😇

5

ベルギー内の企業では物価上昇に応じて従業員への給与を上げる義務が課されている。去年に比べて物価が7%上昇したため、今年の給与も自動的に7%上昇。それでも政府へのインフレ対策要求で数万人規模のデモを起こし、首都の交通網をほぼ停止させてくるベルギー人とっても強い…

6

「それでも日本と違って欧米の管理職はもっと良い給与もらってるんでしょ…?」という反応もありましたが、アメリカはそうだけど欧州は手取りだとそんなに大きな違いはないかな。どの国でも、どの業界でも、給与に関係なく働く管理職は超働くよね (できればお金も欲しいけどね…!!!)

7

「日本は〇〇だけど、欧米ではこんなことあり得ない」みたいな話、国と業界によるしアテにしない方がいい。ゼロか百かの極端な論調の信憑性は低い。ただ欧米で安くて美味しいラーメンはホント無い。もう100%無い。血の涙を流しながら魔改造された高価なRamenを食べるのが僕たち在外邦人の宿命なんや…

8

欧と米でも結構違いがあって、欧州で働いてると有給40日くらいあって3週間ぶっ通しとかでもバカンス取れるからもう何でも許せちゃうのだけど、アメリカはマジで一年中長時間勤務のソルジャー管理職が生息してるから、怖い…w もちろん業界にもよりますが。

9

『日本は長時間労働』『欧米では残業なんて有り得ない』とよく言われてたので、短時間労働天国を味わおうと欧でも米でも働いてみたけど、経験上、管理職以上は日本並みに働いてるんだよね。絶対定時に帰るマンはタイムカードのある職位のみ。管理職は定時に帰ってもそこから家で仕事してる人がほとんど

10

ベルギーは年収500万以上に所得税50%とかいう超強強税金大国なので、その対策として管理職にはキャッシュではなく社用車をリースする会社が多い。社用車といっても、自分で新車を選べて、プライベートに使ってもOK。パートナーが一人で運転しても問題なし。会社によっては給油・充電代もタダ。結構便利

11

参考文献ゼロの論文に初めて出会った。謝辞には「引用なくてごめん。図書館燃えちゃった (意訳) 」。第二次世界大戦中ドイツのベルギー侵攻により燃やされたらしい。情報が紙の時代、書物は何度でも燃え、何度でも集められ、また燃やされる。それでも論文を書き続けた先人達のおかげで今の科学がある。

12

ベルギーでは博士課程で給料が貰えるし、所得税 (通常は50%) かからないし、子どもがいれば手当も出るので、学部や修士で社会人になった同級生より手取りが高い場合も多い。「まったり稼ぐために博士課程に行く人」すら存在するのだとか。所得税が非常に高い国だからこその制度だけど、凄まじいな。

13

なお他の現地人も「フライドポテトを食べたら善玉コレステロールが増えた」「私は小さい頃から食べ続けているからコレステロールに耐性がある」「フライドポテトとビールさえ摂取すれば人生うまくいく」「お前ももっとフライドポテト食べて健康になるべき」などと意味不明な供述を繰り返しており…

14

みんな大好きフライドポテト、実はベルギーが起源なんだけど、現地人は恐ろしいほどに食べまくってます。でも太ってる人をあまり見かけない。同僚に太らない秘訣をたずねると「マヨネーズいっぱい飲んで消化器官を鍛えてるから大丈夫なんだよ!」と返された。マヨラーはどの国でも常識を超えてくる。

15

ある日本の大企業の研究開発部に勤める友人と話してて驚いた。新卒採用は修士卒のみで博士卒は一切採らないけれど、社内で昇進して部長職に就くには博士号がいるらしい。大学との共同研究を通じて社会人博士を取らせるとのこと。博士号自体の価値は認めるけど、博士新卒は要らないって面白いな。

16

この「博士号が必須の仕事」ってのが製薬を除いて国内の民間にはほぼ無いのに、大学が雇用できる以上に博士学生を増やそうとすると当然歪みがたくさん出てくる。研究開発のエントリー職で博士号必須の欧米と、修士卒を鍛える日本では博士号の価値も当然違うし、比較する必要なくない?とよく思う。

17

海外就職すると「日本語が話せる」「日本の業界に詳しい」ことが意外に高く評価された。日本語の資料が読めたり、日本の顧客と話せるという日本人として当たり前の能力は、海外ではとても貴重なスキルとなる。逆に日本にいると神の如く扱われる「英語が話せる」能力は全く評価されないので面白い。

18

19

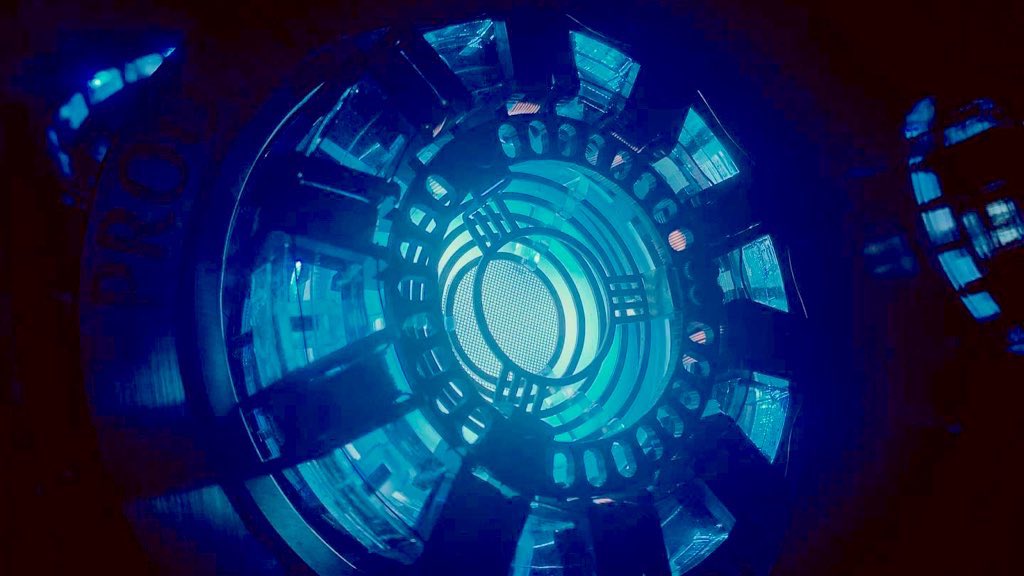

ちなみに「じゃあどんな名前なら納得できるのか?」という話をしばらくした後、パラジウム・チタン・金から連想されるものということで『触媒マン (Catalyst man)』が妥当であろうということで落ち着いた。異次元のダサさ…

20

アメリカの大学で働いていた頃の同僚から久々に連絡が来て「アイアンマン (直訳:鉄人) という名前のくせに胴体は金チタン合金仕様で動力源は希少金属パラジウムを使う設定にしたMarvelを俺は許せねぇ。鉄への冒涜だ」という旨の愚痴を1時間ほど聞かされた。世の中には色んなことに不満を持つ人間がいる

21

最近ある欧州大企業のR&Dディレクターレベルの方と話す機会があって、なぜ博士と修士の待遇に大きな差があるのかを聞いてみた。答えは「抽象度の高いプロジェクトを自力で進められるかどうか」とのこと。博士課程では自分でプロジェクトを設定して進める経験を積めるのでそれが評価される。なるほど。

22

欧州で就活した際、かなりの学(位)歴社会だと感じた。研究開発系だと、博士卒は新卒で管理職となる一方で、修士卒はそもそも管理職に上がれないor長い経験年数を積んでやっと上がれるという制度を組んでる会社が結構ある。日本だと企業における修士号と博士号の差を感じたことが無かったので驚いた (続

23

そんな訳で、30歳になる歳にベルギーへと移住し、20歳の頃に抱いた「海外で企業の研究者として働く」という夢を叶えられた。振り返ると、夢を叶えられたのは『専門性』と『0を1にした経験』であり、『英語力』だけでは断じて無かった。Twitterで専門性の大事さを何度も発信しているのはこれが理由。

24

その分野の背景に大きな産業があるか無いかは、研究者の生存率に大きく関わってくる。産業が無ければ、大学で職にありつけなければ終了だから。この点、「学生に人気・歴史が短い・産業基盤が小さい」分野で頑張っている研究者は本当に尊敬する。身近な例だとバイオやナノマテリアルとかかな。すごい。

25

現地企業で研究職に就くのは、理系学生の自分には実現可能な夢に思えた。重要なのが分野選びである。同期を見回しても決して優秀では無かった自分が競争率の高い分野なんて選べば海外どころか日本での就職も怪しい。重視したのはその分野が「学生に不人気・歴史が長い・巨大な産業基盤がある」こと。