1

たとえば「生活安全保障」とか、政治に詳しい人からすれば言いたいことはわかるスローガンですが、若年層を中心とする最近の棄権層に「安全保障」の意味がわかるのか、響くのか、個人的な印象としては疑問に思いました。

2

最終結果を待ってから述べるべきかもしれませんが、今回の選挙の参政党は、その政策や内実はともかく、既存政党にとってヒントになるかもしれません。政治から遠い層に燻ってる不満を、(票を得るという意味で)的確な訴えと、非在来的な接触・伝播の経路も交えた運動で自党票にしたとするなら。

3

②について。立憲民主党をはじめとする野党各党が、有権者の4人に1人程度の票の自公に勝てないのは、棄権者を投票者に変えることができていないためです。棄権層の多くは現状の政治等に満足しているわけではないのに、非政権側がこれを吸収できず、投票率を低いまま放置していると表現できます。

4

立憲民主党支持者や共闘支持者のみなさんは、協力が行われなかったことを他党のせいにしがちですが(そういう側面はありますが)、より広い支持を集めた確固たる野党第1党の立場を立憲民主党が確立できなかったことが、最初の反省点になるでしょうね。

5

今回の参院選で多くの選挙区で協力が進展なかったのも、野党第1党である立憲民主党が弱いと見られたためでしょう。党自体の方針も優柔不断でしたし。現行選挙制度の下で自公にチャレンジするためには、野党間の協力が必要で、そのためには核となる強い野党が必要なのではと考えられます。

6

野党間の協力関係は、ランダムに成否が決まっているわけではありません。野党第1党の勢力が大きく、強いと思われているときには協力が進展しやすく、野党第1党が弱いときには独自の動きが生じやすいのです。

7

野党共闘を推進する立場のみなさんからは、野党が協力すれば自公の議席が減り、協力が弱まれば自公の議席が増えると論じれ、協力が決定的な要因として語られがちです。結果を左右する要因であることは間違いないですが、そこだけを見るのは近視眼的と考えています。

8

③について。安定的に得票するといっても、野党の協力の度合いや勢力の分散度合いによって自公の結果は変動しています。野党が協力せずに戦えば、自公は必要以上に楽勝するわけです。ただし、野党の「協力」は、選挙結果の最重要の要因ではないというのが自分の見方です。

9

①について。自民党は17%前後の絶対得票率でようやく勝ってるだけで正統性がないみたいな物言いがよく聞かれます。この17%を言い出して広めたのは自分だと思うのですが、そんな与党を生み出すくらい野党が弱いうえに賢くない(のでもっと頑張れ)、というのが自分の議論です。

10

2012年衆院選以後の国政選挙は、①有権者の4分の1ほどの票を得た自公が、②50%前後の低投票率と、③統率の取れない野党のおかげで楽勝するというパターンの繰り返しです。今回も同じです。

11

まだまだ開票中ですが、今回の参院選の経過と結果は、2012年衆院選以来の代わり映えのしないものと言えますね。いろいろな事が起きたにもかかわらず。

12

参院選関連記事らしいのだけど、低賃金で外国人労働者を働かせて儲けていたが、コロナでその手法が封じられたパン屋経営者が賃上げ議論に文句を言う記事、としか読めない。。。

「本当は開けたい」 稼ぎ時の日曜を定休にした人気パン店の悩み | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20220…

13

選択的夫婦別姓の導入に関する人々の意識を聞いている法務省の調査、その肝心の質問が大幅に変わっているので注意されたい。

家族の法制に関する世論調査(2021) 問12

survey.gov-online.go.jp/r03/r03-kazoku…

家族の法制に関する世論調査(2017) Q10

survey.gov-online.go.jp/h29/h29-kazoku…

14

個人としては、そうした憂慮、深慮を踏まえて国会議員が判断し、慎重に準備して為されるのであれば、演説の放映に賛成だが、①国会側に突出の危うさ(浅慮)を感じ、②おそらく不案内な我が国の特殊な事情を織り込む意思や余裕が先方にあるのかという2点で不安に思う。

15

イギリス議会でもやったでしょと彼我を同一視する、ないし対等に置きたい欲求から来たような言説は、彼我の現実の立場まで同一にしたい/できる/なると考えたうえでのことなのだろうか。

16

首脳会談条件も、政府を超して何らかの立場や方向に国会が一方的に組し、以て日本の方針と対外的に受け取られかねないことに対する留意と解すれば、健全な判断に思う。

17

「国益」とか政府案件の首脳会談が条件となるロジックはまだよくわかっていないのだけど、有権者を代表する立場としての議会がこの案件を慎重に扱わなければならないことは当然であり、よく理解できる。テレビで演説を聞くのとは全くその意味が違う。

18

【お知らせ】

『データ分析読解の技術』という本を出版することになりました。固めの書名ですが一般向けの新書です。

怪しいデータ分析を「問題」として出題し、「解説」を加えることで分析の読解力を鍛えるという趣旨の本です。

『データ分析読解の技術』中公新書ラクレ

amzn.to/3IavbT7

19

大阪の人口当たり死者数・重傷者数の多さは、都市部で流行しやすいことが基本的な要因ですが、ここに他の都市部と比較して高齢者の感染が多い、施設クラスターが(おそらく)多いという特徴を背景としてその数が多くなり、これが医療逼迫を招いてさらに悪化する構造となっていると見受けられます。

20

同じ指標、現象に対し、場当たり的に理由を宛がうのはデータ観察者、利用者のバイアスの発露と捉えられる。データ分析者はこれに自覚的にならなければいけないし、データを使って評価すれば「客観的」とか「中立」みたいな言説がお花畑なのもそういうこと。

21

今の図を見て大阪の「政治」が異常だと述べる人の多くは、沖縄が異常だと指摘すれば「米軍が」と反論するだろうし、その逆に沖縄が「政治」だという人に大阪がと言えば「大都市だから」とか別の理由を見つけてくるかもしれない。

22

多様な要因により生じる新型コロナウイルス死者・重傷者の都道府県格差を、「政治」のみに帰するような表現は適切ではないですよ。データを扇動に利用しているように見えます。 twitter.com/miraisyakai/st…

23

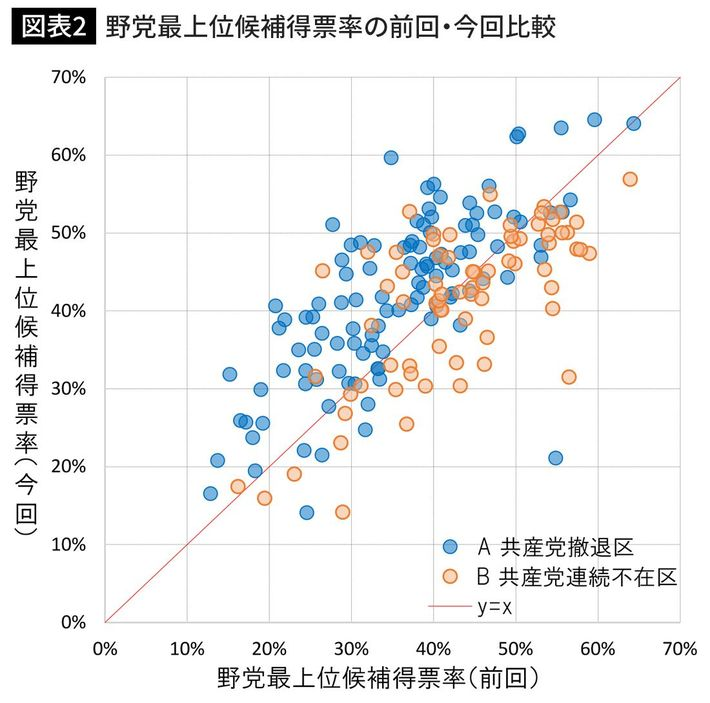

【お知らせ】拙稿「野党共闘は不発だったのかー2021年衆院選のデータ分析から浮かび上がる日本政治の現状」を本日発売の『世界』2022年1月号に寄稿しました。お読みいただければ幸いです。

amzn.to/3Gmt4u8

24

【お知らせ】プレジデントオンラインに下記記事を寄稿しました。お読みいただければ幸いです。

「なぜ野党共闘でも政権交代には程遠かったのか」ポスト枝野が盛り上がらない根本原因 他党に頼らなくても勝てる力が必要 #プレジデントオンライン president.jp/articles/-/520…

25

自民党にとっても国民民主は不要だし、保守新党のようにになることは目に見えているので、党として与党入りは簡単ではないでしょう。選挙に強い現職が多いので引き抜きはありそうだけど、二階派が弱くなっているので強引にはいかなそう。