51

55

56

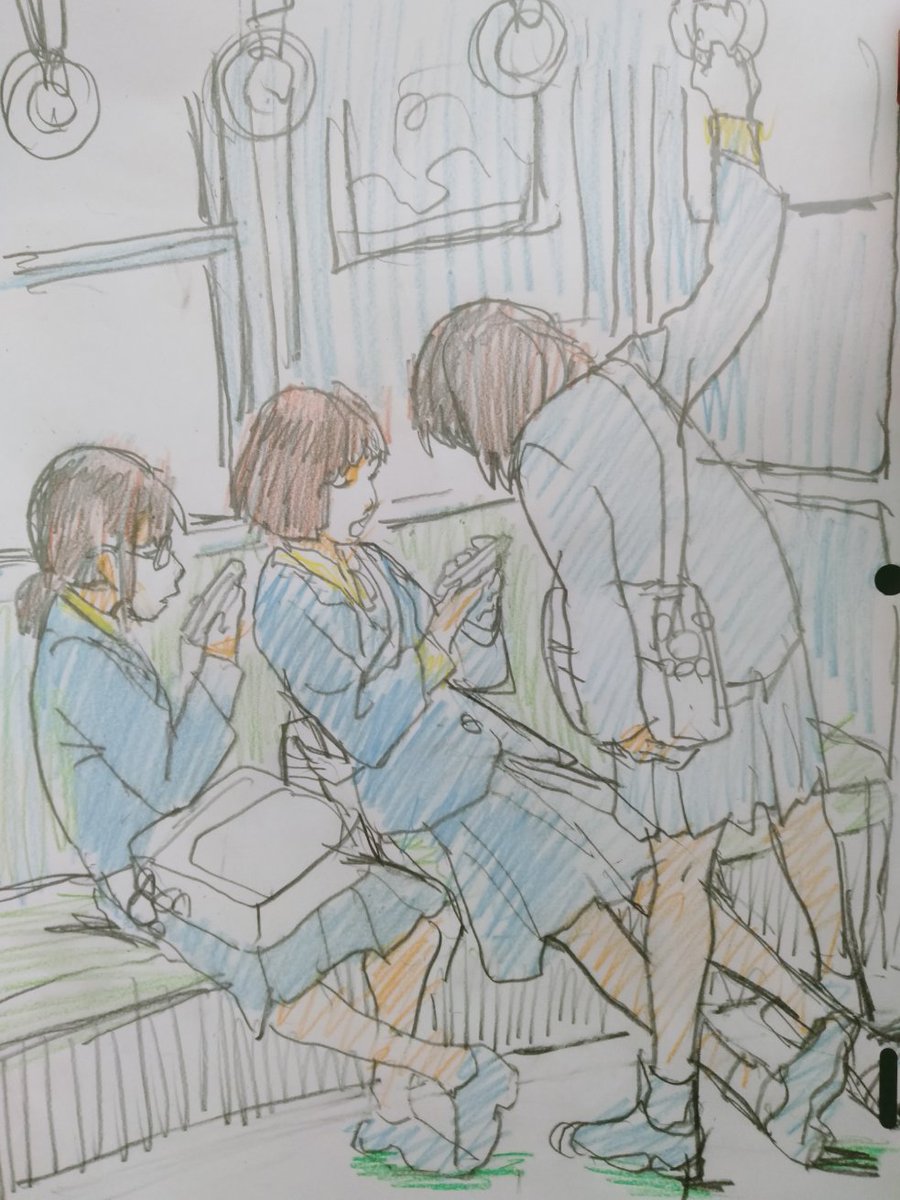

ちなみに室内履きのスリッパでも、畳の部屋にスリッパで入ることは日本では禁じられています。外国の人から見ると不思議かもしれない

58

61

63

65

66

69

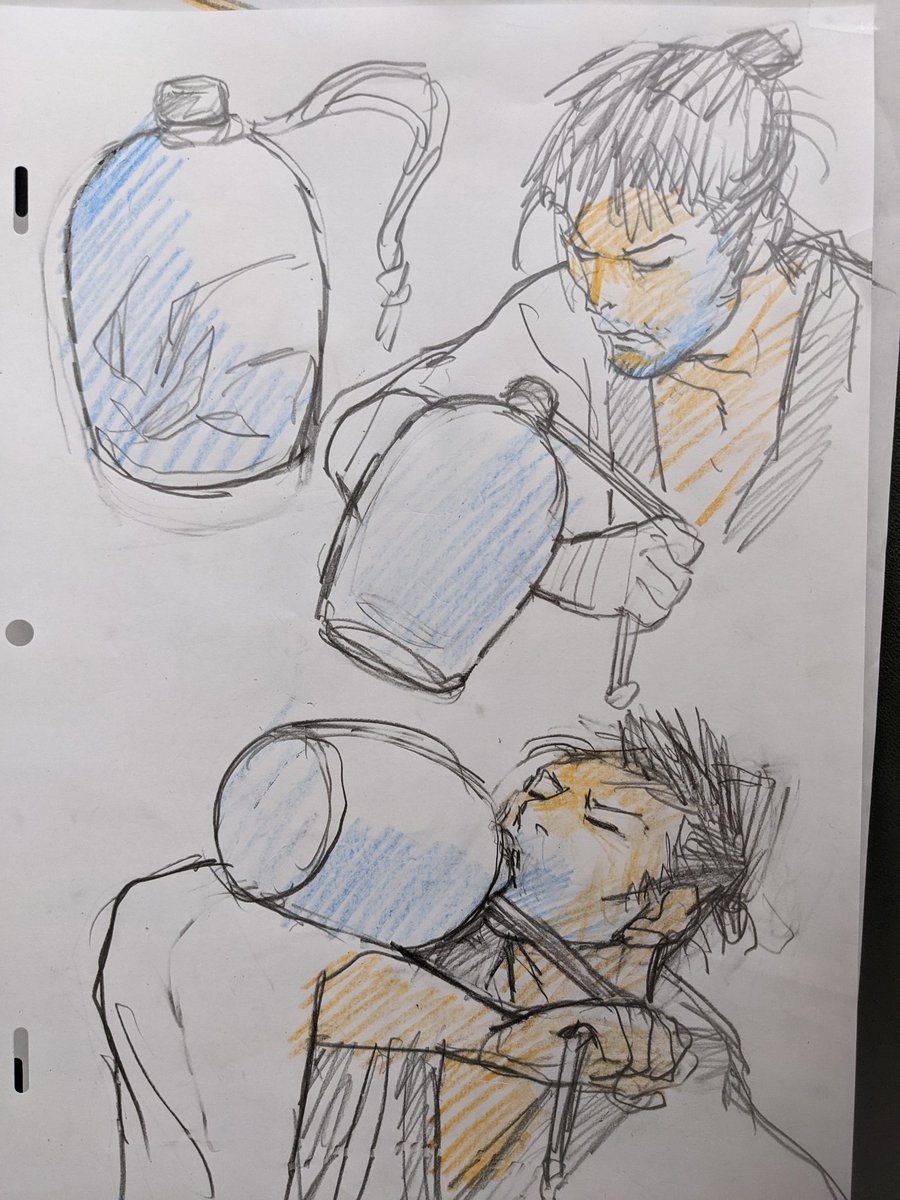

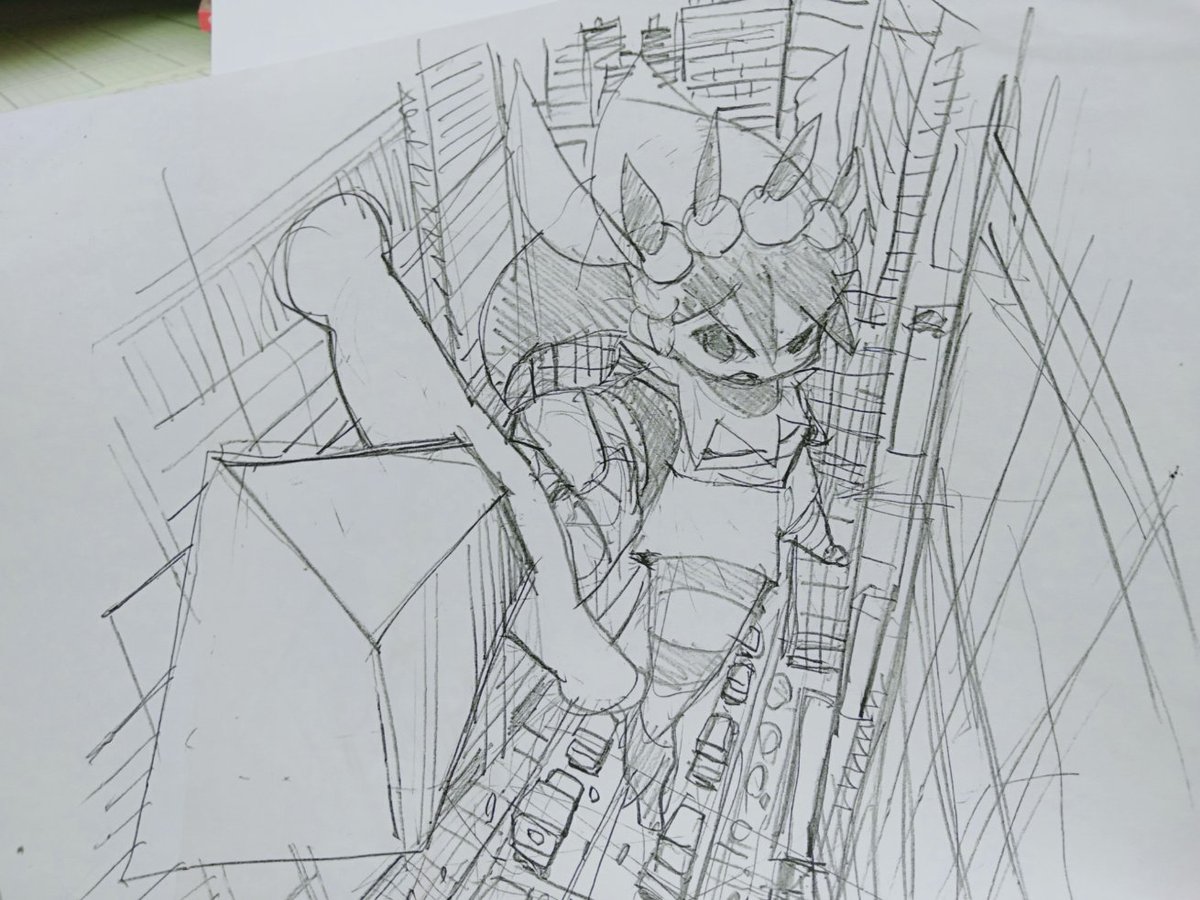

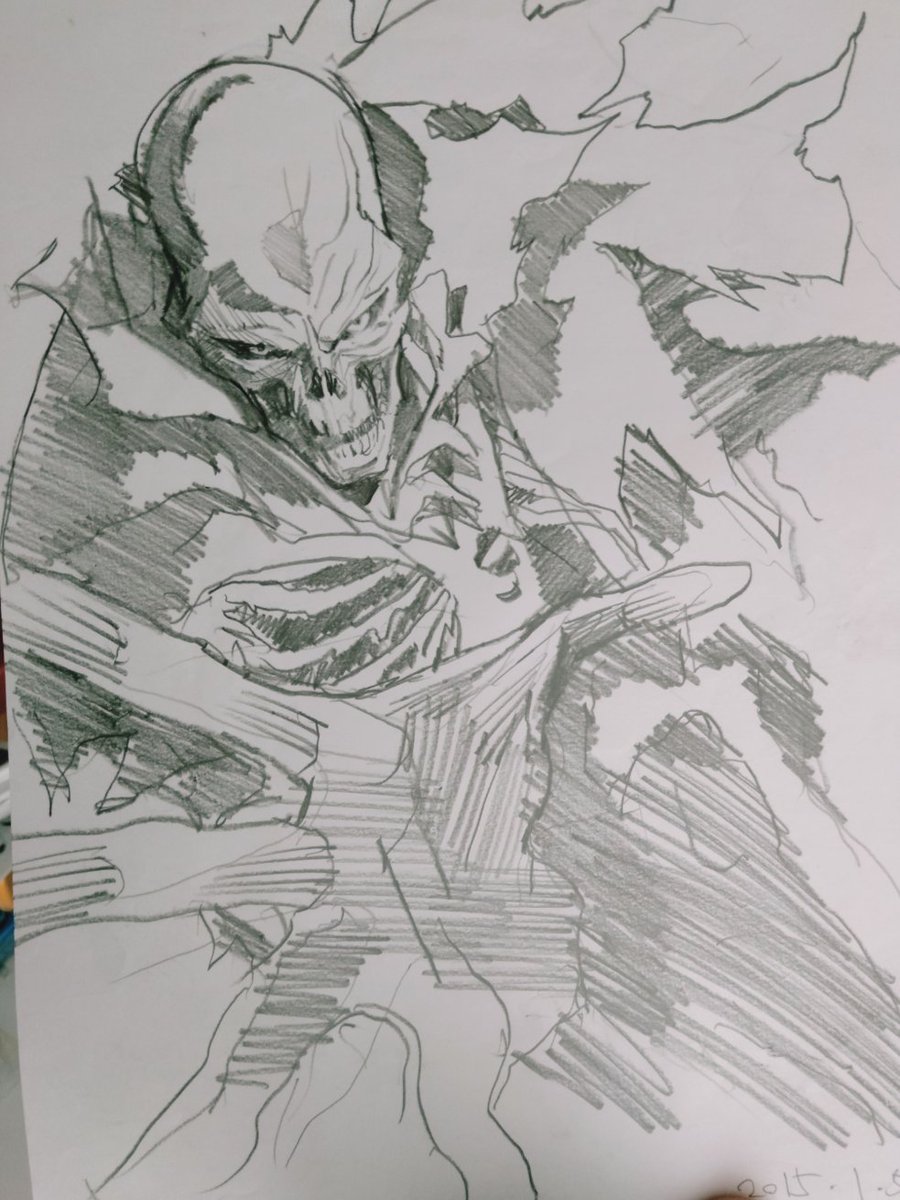

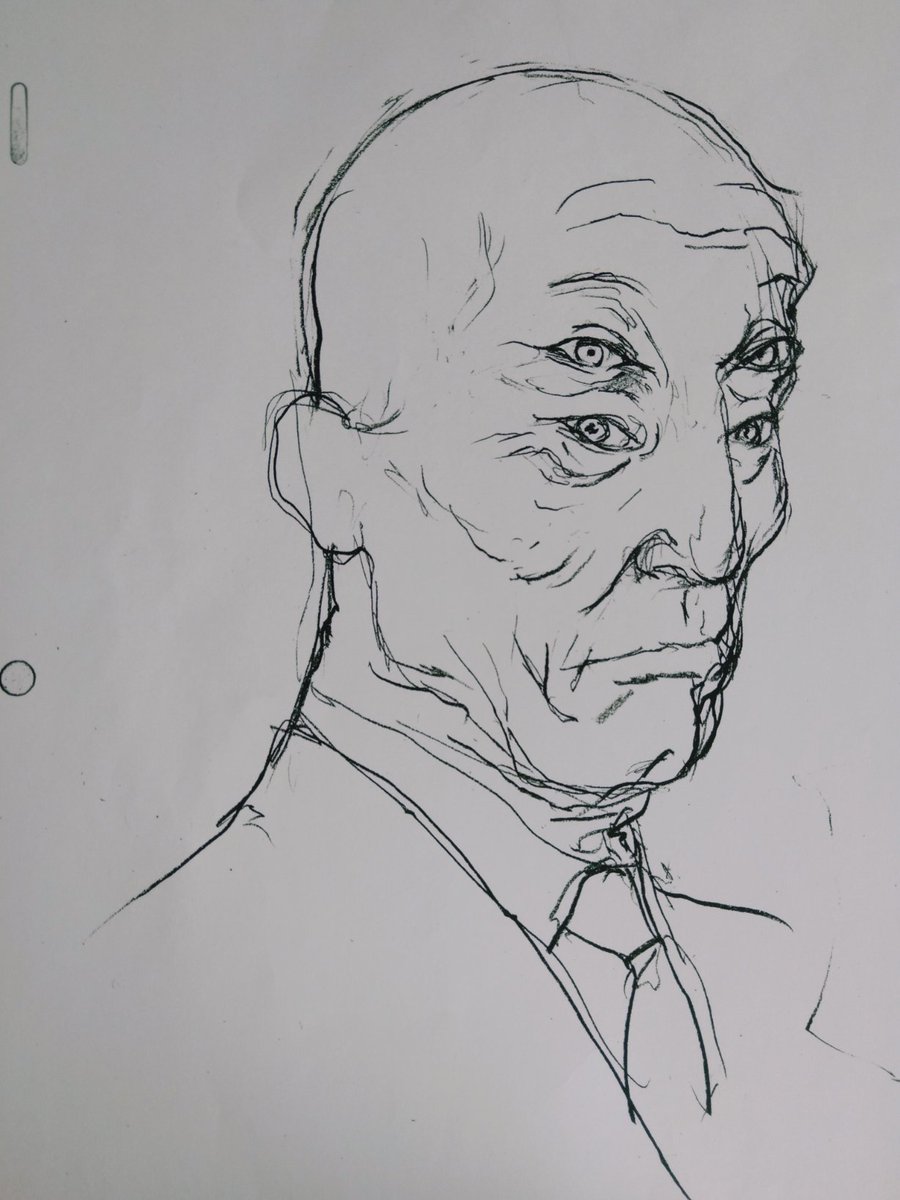

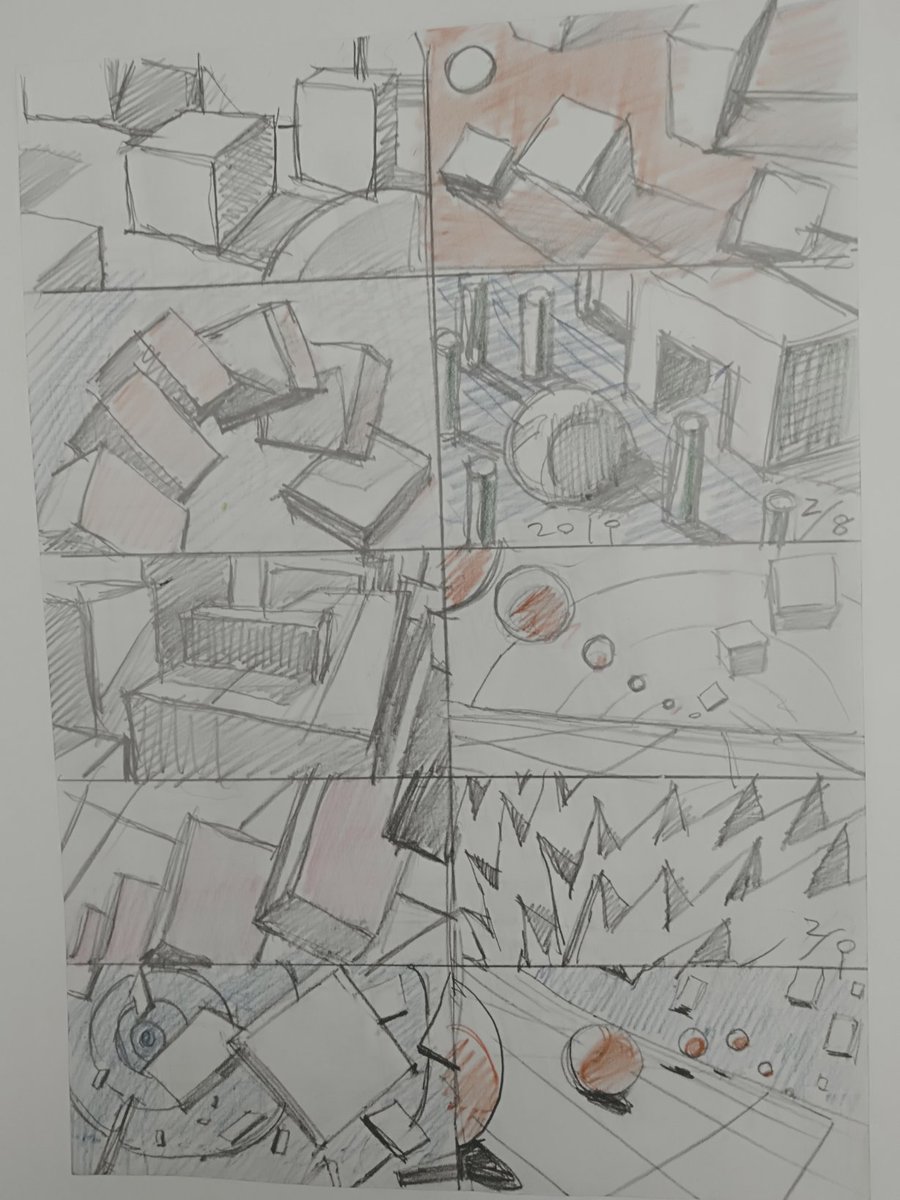

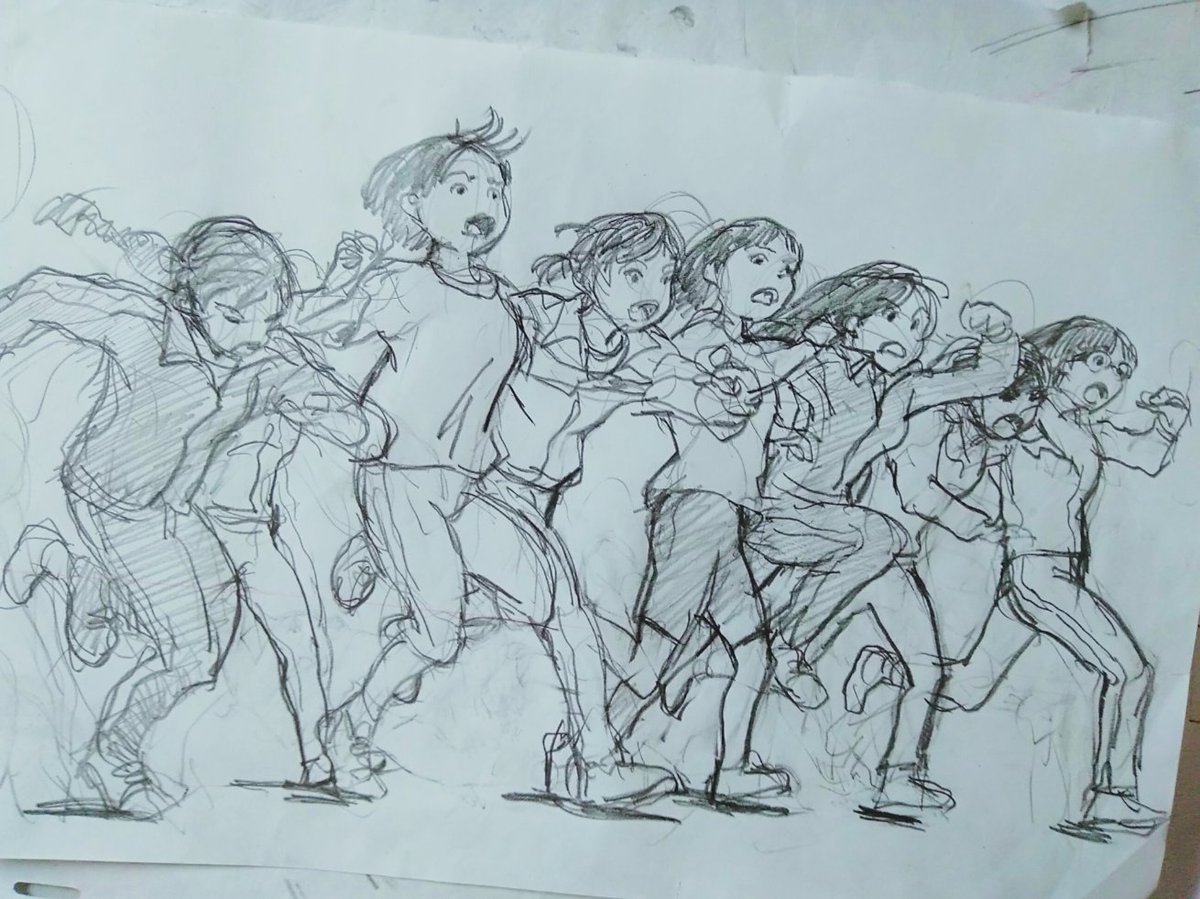

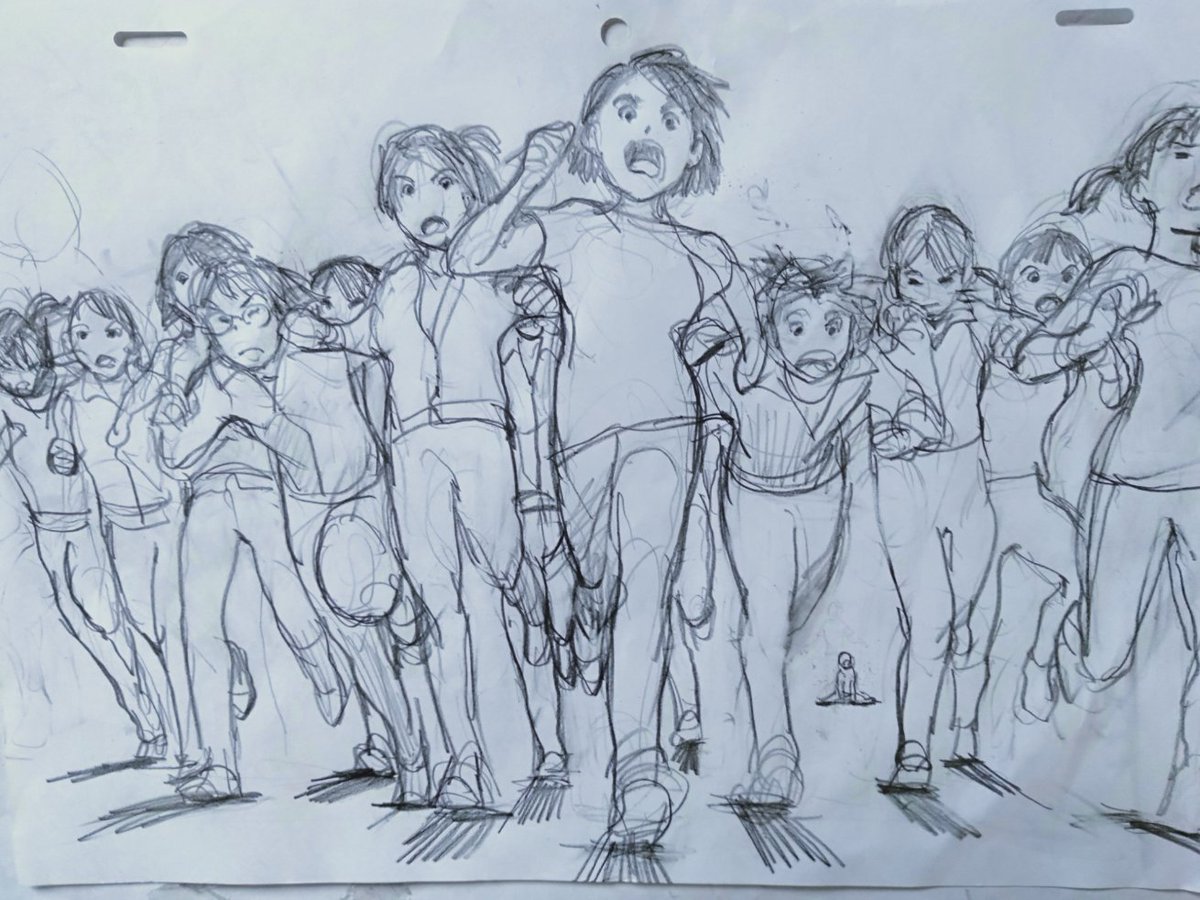

雑といえば、私が作監なりたての時、ベテランオジサンアニメーターのマジックのような原画にしばしば遭遇しました。見るからに手抜きで雑で大雑把な絵でした。眉をひそめつつ修正しましたが、見た目と裏腹に修正しやすく、絵の座りが良いのです。ぱっと見は雑だけどポイントを押さえてあるんですね

70

71

私は二度ビックリしました。あとになって調べたけど蟻が鉄を嫌うんてどこにも出てない。あれは何だったんだろう。

72

子供の頃、朝、米びつを開けたら蟻が無数に入っててビックリしました。これは米ごと捨てるしかないと思いましたが、起きてきた父が見て、驚きもせず「こんなのは鉄を入れときゃいい。蟻は鉄を嫌うから」と言って鉄の栓抜きをポンと米びつに投げ込みました。翌日、蟻は一匹もおらず消え去りました。