1

キャンペーン

2

キャンペーン

【🎁プレゼント🎁】

『小学館の図鑑NEOアート 図解 はじめての絵画』オリジナル図書カードを【30名様】にプレゼントします★

✅応募条件

①このアカウント「@shogakukanbunka」をフォロー

②この投稿をRT

✅応募締切

2/19(日)23:59まで

当選者は、DMでご連絡します✨

ご応募お待ちしております!

3

【🎉本日発売!🎉】

「小学館の図鑑NEO」からアートをテーマにした新シリーズとなる、

『小学館の図鑑NEOアート 図解 はじめての絵画』

が本日発売となりました🎊

私たち図鑑NEOアートチームの絵画への情熱をぎっしり詰め込んだ全280ページ、楽しんでいただければ幸いです!shogakukan.co.jp/pr/neoart/

4

5

6

キャンペーン

『隔週刊 古寺行こう』GWスペシャル企画として、薬師寺金堂の再建工事を担当した池田建設(株)様のご厚意で、復興事業の全貌を記録した写真集

深井昌司著『金堂再建』

を30名様にプレゼント🎉

▼応募方法

1⃣ @koji_ikou をフォロー

2⃣この投稿をRT

締切は【5/16正午】まで

応募お待ちしてます💫

7

【🎥興福寺を動画で徹底解説】

『隔週刊 古寺行こう』刊行を記念して、文化講演会「興福寺 寺宝をめぐる旅」のYouTube配信(全4回)が決定しました🎉

案内役は、本誌で「寺院建築の見方」を好評連載中の橋本麻里さん(@hashimoto_tokyo)です!

初回の配信は3月27日スタートです!お楽しみに✨

8

キャンペーン

『隔週刊 古寺行こう』創刊を記念して、第2号「東寺」旅の栞ページで紹介した

✨星野リゾート

✨都市観光ホテル「OMO」

の宿泊招待券を3組6名様にプレゼント!

▼応募方法▼

1⃣@koji_ikouをフォロー

2⃣@omo_hotelsをフォロー

3⃣この投稿をRT

締切は【3/21 23:59】まで!

応募お待ちしております💫

9

あの一休さんとも交流があった? 室町時代の遊女、地獄太夫は念仏を唱えながら客を出迎える妖艶な美女。あの一休さんは、彼女に出会った際に「聞きしより見て恐ろしき地獄かな」という歌を送り、「しにくるひとのおちざるはなし」と地獄太夫が返したそうです。intojapanwaraku.com/culture/114423/

10

12

13

#鬼滅の刃 の禰豆子の着物でおなじみ、麻の葉模様。江戸時代は、女性に人気だったほか子どもの着物や下着、産着に使われていました。麻は生命力が高く、まっすぐに育つ植物。また邪気を祓う力があるとされていたことから、子どもの死亡率が高かった時代の魔除の模様として愛されてきました。

14

15

16

18

19

20

十五夜ですね🌝 月やうさぎなど、お月見を連想する浮世絵を集めました!真剣にお餅をつくうさぎさんがかわいい🐰💕 #だれでもミュージアム

21

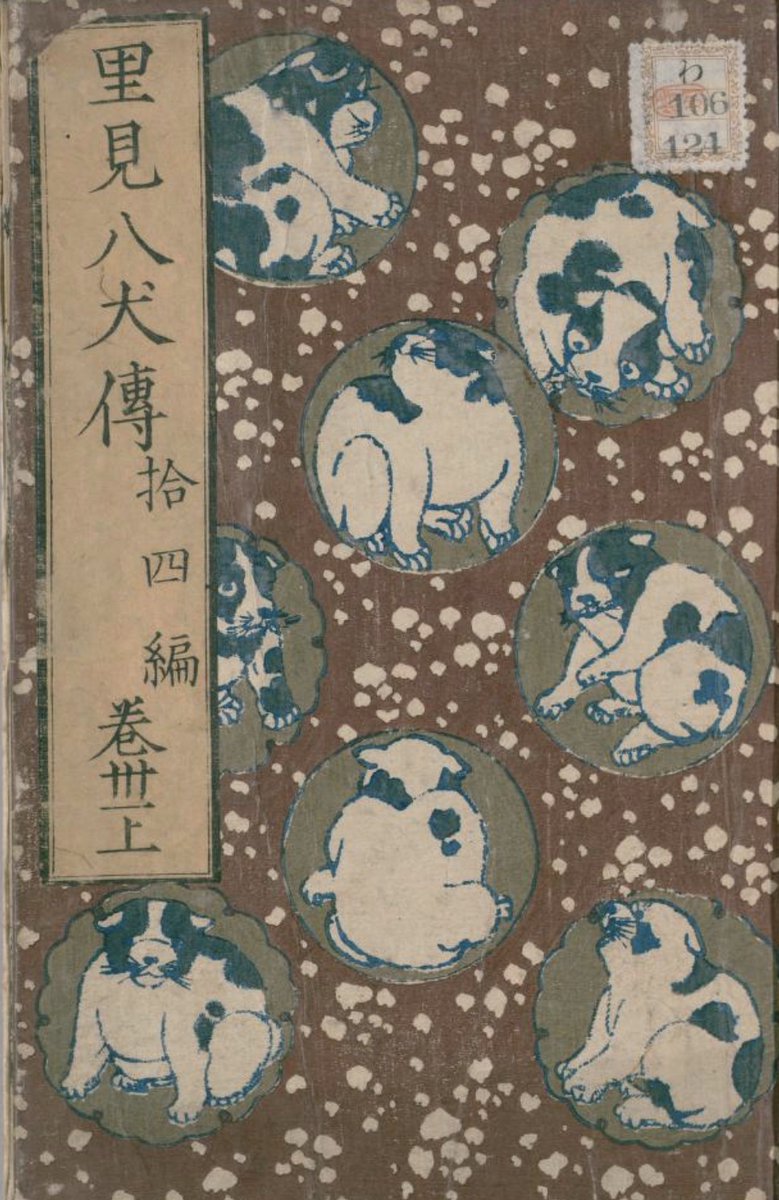

浮世絵ファンのみなさま、おまたせしました!Twitterでも大反響をいただいた『週刊 ニッポンの浮世絵100』本日(9/17)発売開始です🎉創刊号はKINGOFPOPこと葛飾北斎と究極のデフォルメ「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」を特集します。詳細は→shogakukan.co.jp/pr/ukiyoe/ から!

22

23

24

25