51

某海兵マン「沖縄はやべぇ。スラムに行ったら生きて帰れないかもしれない。その一方で、御殿場は平和だ。変な反対派もいないし、オスプレイ反対の看板が少しあるくらい。東京まで近いし、環境も良い」という理由でキャンプ富士での勤務を希望する海兵マンは多いです。これを「フジモデル」というそうな

52

先ほど医療機関で受診してきたのですが、衝撃的な診断結果を受けました

薬物中毒でした

薬中です

薬物を乱用し過ぎたようです

改善するための自宅療法が始まります

え?なんの薬か?

鼻炎薬の「ナザール」です

使い過ぎには注意しましょう

薬物乱用ダメ!ゼッタイ!

54

補給線の確保ってのは戦争では必須なんです。補給拠点から離れれば離れるほど前線は活動しにくくなる。具体的には補給拠点から概ね300kmまでが活動限界。これを超えた活動もできなくはないけど短期間のみが現実的。現地調達もできるけど、部隊が大きくなれば現地物資はすぐに枯渇する

55

みんな勘違いしているけど、スナイパーって撃つだけじゃないですから。大切なのは射撃位置に到着するまでと離脱ですからね。確実に目標が狙える位置まで移動して任務達成したら無事に帰らなきゃならんの。特に帰りは大変。撃ったってことは敵の警戒レベルをMAXに上げるわけだし。捕まっ(文字数

56

特定は不可能です。そもそも、12.7mm弾は世界基準ともいえる弾頭なので、米軍のみならず自衛隊やその他の諸外国も使用していることから、他国軍が沖縄で使ったモノかもしれない。そもそも、跳弾だとして網戸が無傷でガラス一枚だけ損傷しているのはおかしい。可能性として高いのは単なる嫌がらせ

57

自衛官の待遇改善ってのは給料じゃないんだな。むしろ福利厚生の方。あとは国民からの視線。福利厚生には生活環境も含まれると思うんだけども、いつまでも壊れたボイラーとか、夏でもでないクーラーとか、冬は効かない暖房とか。耐えられないことはないけど、生活環境は良くしてほしい陸自

58

自衛隊じゃ当たり前の安全管理も他国ではそうでもないって所を見ると、自衛隊は真面目に安全に取り組んでるってのがよーくわかりますぬ(過度な安全管理も良くある)

59

昔のレンジャー基準で「こんな緩いワケないʬʬʬʬ」とか「これがレンジャーʬʬʬʬ」とか言っている人いるけど、今のレンジャーは技術を教える事に重点を置いているからシゴキなんてほぼない。キツいことやるけど、安全は確保している。ずっと側に衛生もいるし。撮影用ではないのよコレが(撮影者より) twitter.com/erui_le/status…

60

考えられる最悪のエンディングは…

•ウクライナの消滅

•NATO加入による第三次世界大戦勃発

•プーチンの核使用による第三次世界大戦勃発

•北京パラ終了後の中国による台湾侵攻とのダブルパンチによる第三次世界大戦勃発

•ロシア国内の反戦機運上昇に伴うプーチンの暴走による核使用

64

「飯がマズい」と言っているけど、単にマズいだけならいいんだよぬ(良くはない)

「数日前から味がしない」はマズい…。

66

つまり今回の沖縄における「銃弾窓割事件」は海兵隊がリアルタイムで撃ったものではないし、海兵隊が否定するのは当然。海兵隊の可能性が高いものの、それは大昔に適正に発射された弾という意味であって、いつどこで発射されたのかは特定できない。警察が弾を保管しているから硝煙反応の有無でわかる

67

みんな12.7mmの威力を知らないので色々言うけど、12.7mmってのはカスッただけでプロボクサーのフックを受けるのと同等の威力があると言われていて、人体に命中すれば1発で四肢が離れるくらい強力なんすよ。トラックに撃ち込めば運転席はズタボロになる。だからこそ、兵器として長年使われ続けている

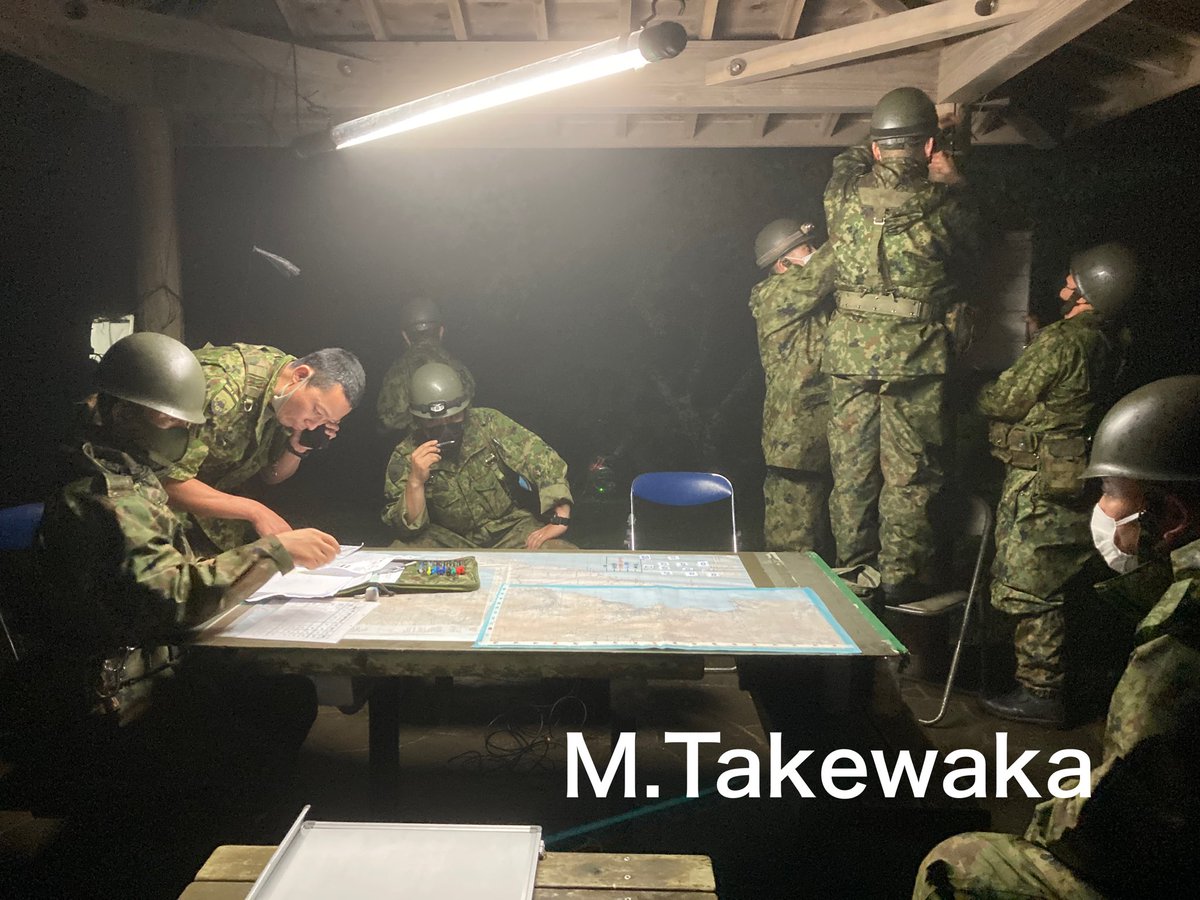

74

このファストフォースの役割は、いち早く災害現場に向かい、現地までのルート、現地の様子、主力受け入れ場所の確認、必要な人力や器材の助言を行います。これと同時期にLOと呼ばれる連絡官も市役所などに派遣され、行政と緊密な連携を取り情報収集に努めます。

75