27

28

30

31

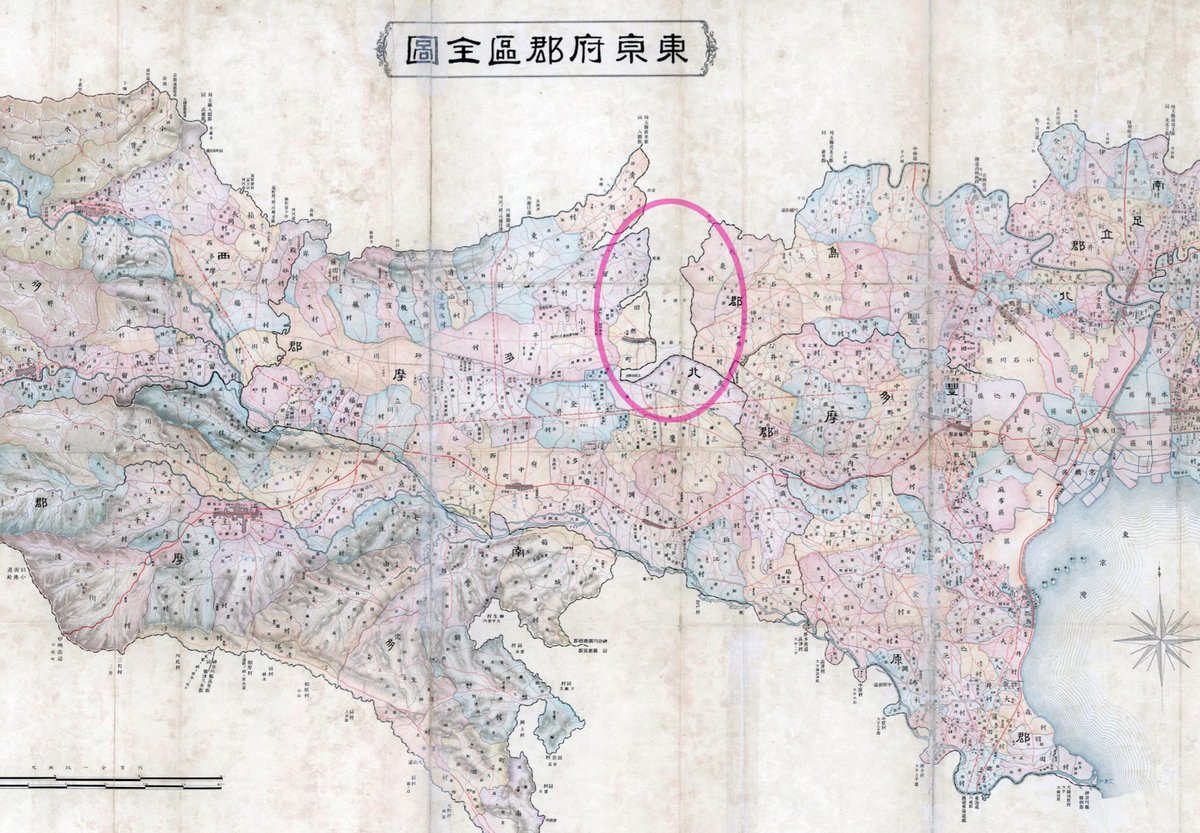

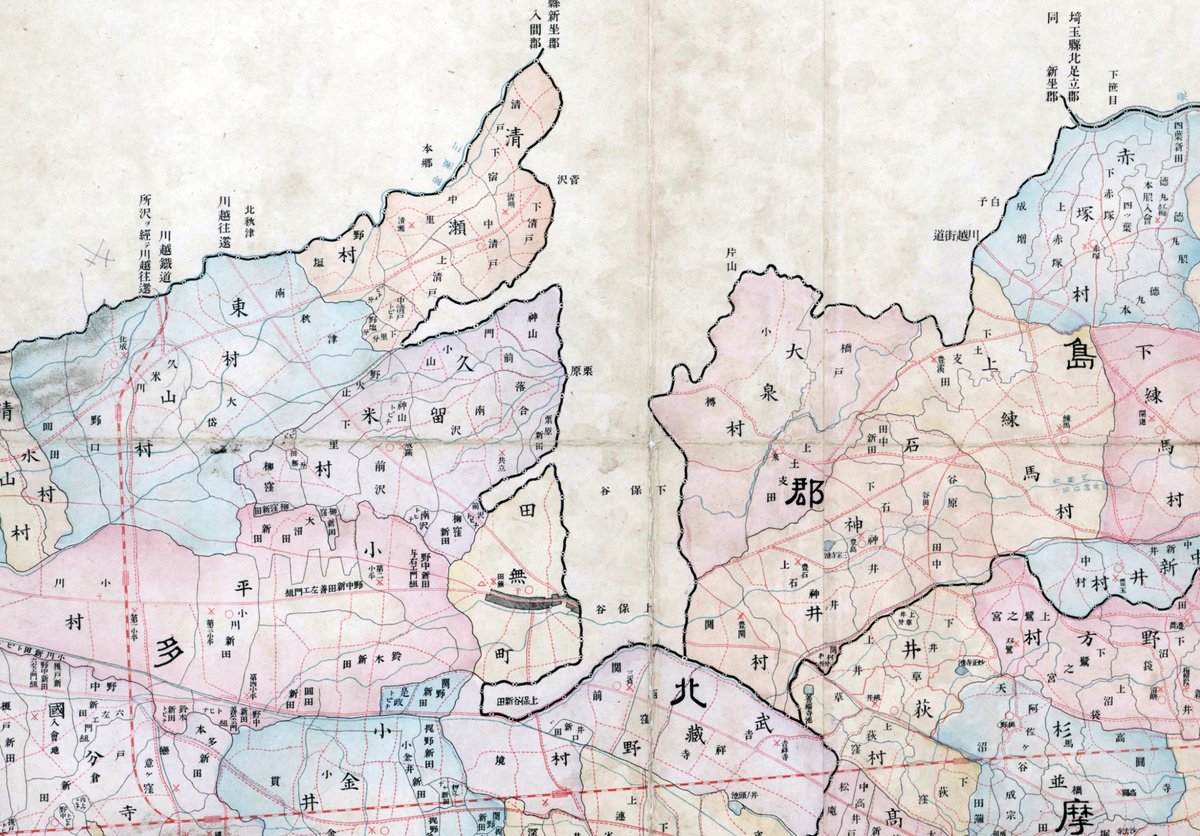

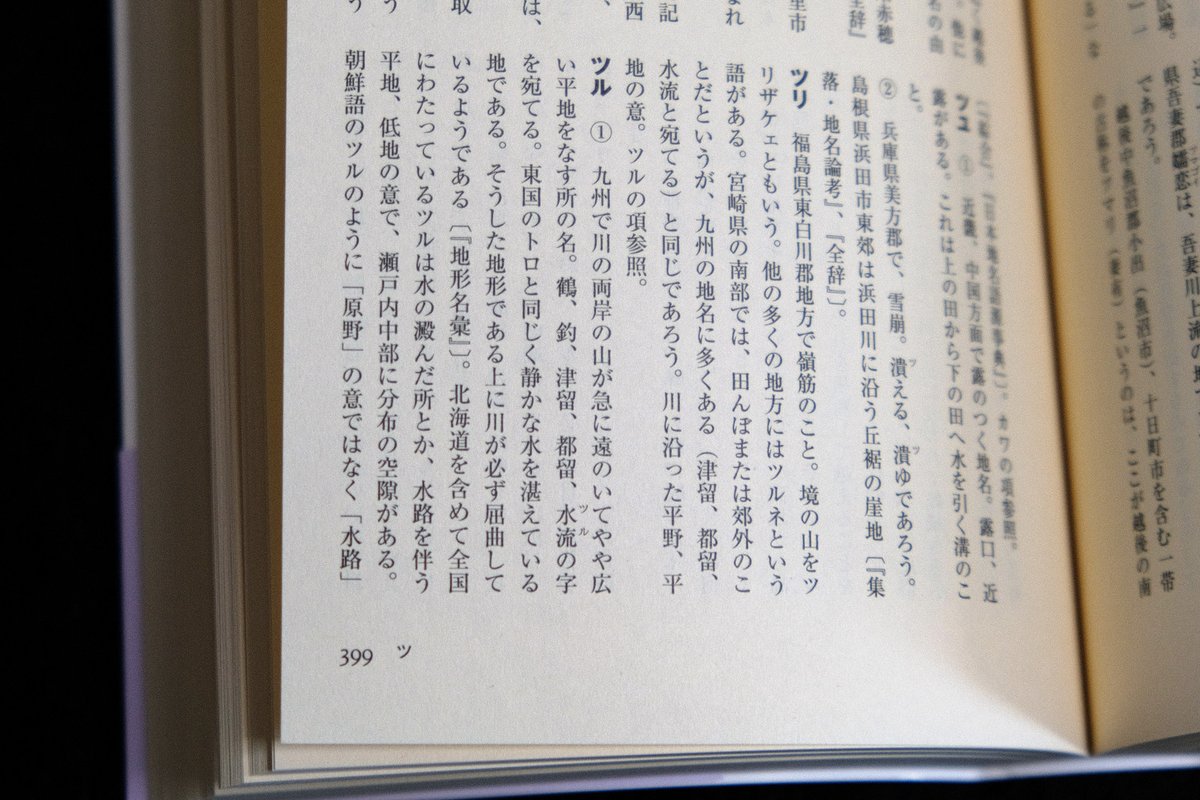

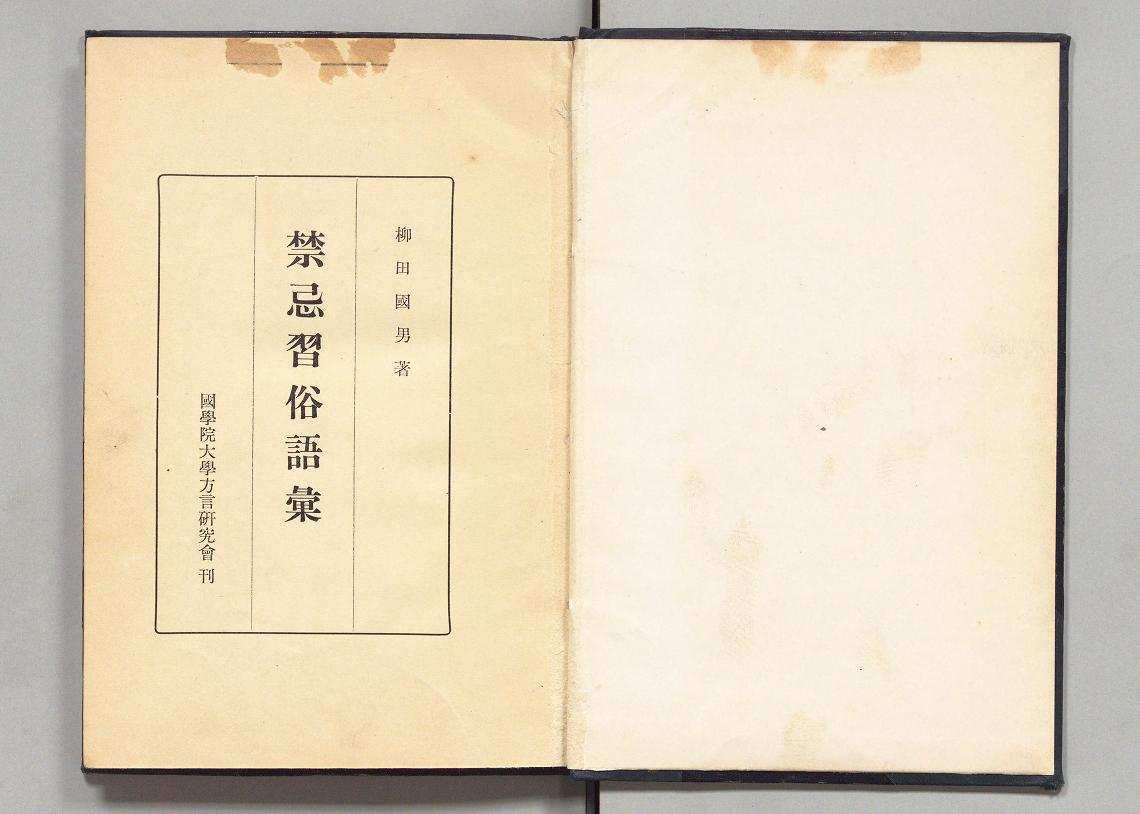

「民俗地名語彙事典」が文庫化されてた。2冊分が纏まって自立する厚さの780頁に。例えば暗渠に関係する「ケミ」や「ツル」地名を参照するとこんな感じの記述。谷地とか谷戸地名も、もちろん数ページにわたり記載あるし、バッケやママも。

#暗渠

32

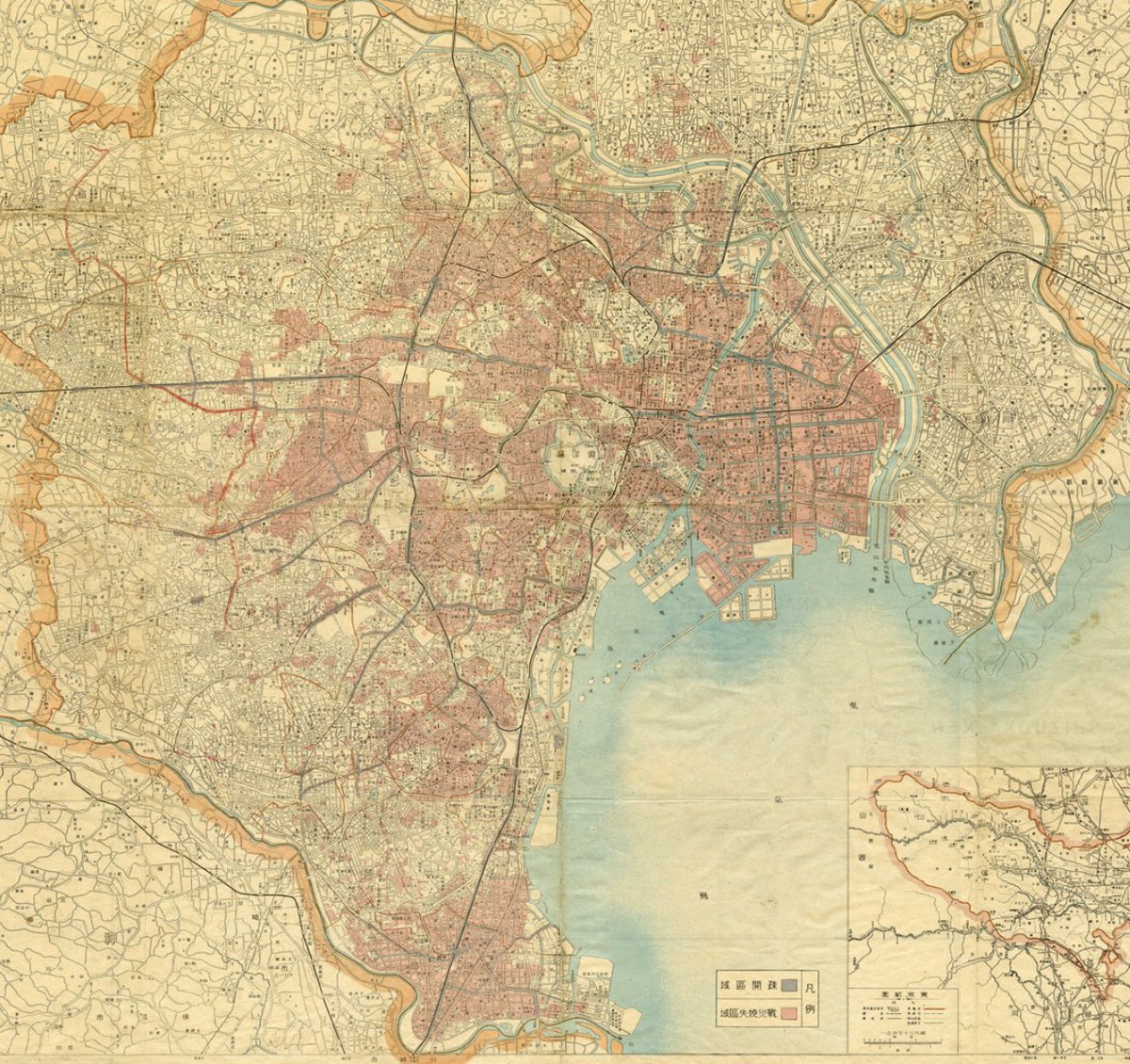

重版出来!「東京「暗渠」散歩改訂版」これからの季節の街歩きの指南書としてぜひお手元に。東京のまちの広がりの見え方がガラリと変わります。もくじをお知らせしていなかったのでご紹介。4000本の暗渠・開渠を記載した超大型暗渠マップつき。

#RTお願いできれば…

#暗渠

amzn.to/3mFdcZm

33

34

35