1

2

『水星の魔女』百合よりどっちかというと「人工的に子供をつくるようになれば、婚姻から恋愛&セクシャリティが完全に切り離され、より純粋な政略結婚に立ち戻るのではないか。むしろ恋愛結婚は近現代の徒花なのでは」と解釈するほうがイマドキを感じる。

3

そんなバカなってみんな思うかもしれませんけど……。

僕も昔、有名漫画のゲームシナリオ書いたときに「続編の権利しかないから、前作の要素は出せない」ってなって、めちゃくちゃ大変だったことあります……。 twitter.com/raurublock/sta…

4

僕がデザインした #TRPG『#ケダモノオペラ』が新紀元社から10月に発売します!

人喰いの怪物となって人々の運命に関わっていく、おとぎ話風のファンタジーTRPGです。

めっちゃイカしたゲームに仕上がったので、ぜひ手に取ってほしい!!

公式アカウント @opera_rpg も、よければフォローしてね。 twitter.com/opera_rpg/stat…

6

昨今のTRPGって「どんな世界でも、プレイヤーは現代人なんだから、現代人の倫理観でプレイしていいんだよ」みたいなスタンスなトコロあると思いますけど、

この「悪の種族の捕虜どうする問題」ってけっこうしぶとく生き残った「現代人とファンタジー人の感覚乖離問題」という気がしてます。好き。

7

8

そろそろ店頭に並びはじめる『Role&Roll Vol.211』に、池梟リョーマの新作の情報が掲載されている、ハズ……!(実物見ていない)

というわけで #TRPG をつくりました。

人喰いの怪物のおとぎ話を語るTRPG

『ケダモノオペラ』

新紀元社より2022年秋頃発売予定です。

amzn.to/3FDH1EY

9

TRPGのキャンペーンでPCが生き残るのはすごいことだしめでたいことなので、3回目、5回目、7回目のセッションを生き抜いたら七五三のお祝いをしてあげてほしい。

10

イタリア語版『ネクロニカ』のページ。

推薦文で「私にとって最も奇妙なゲームの1つ」「ゲームデザインの観点からも、より一般的な文化レベルの観点からも、私たちとは非常に異なるコンテキストで開発された」(機械翻訳)と日本TRPGへの戸惑いに溢れてるのいいよね……。

narrattiva.it/it/shop/libro/…

11

今「『クトゥルフ神話TRPG』やってみたいけど、下手に野良募集に入ると若い女の子ばっかりで気まずそう(そして実際結構ある)で尻込みしてる」って中年男性が日本全国にいると思うから、おっさんオンリーコンは案外需要あるかもしれない。

12

以前キックしたTRPGの3Dマップ生成ツール「 #DungeonAlchemist」。

支援者向けのベータ版がきたから、さっそくダウンロードして、ポチポチ触ってみる。

ガーッってマウスでドラッグすると、部屋がテーマごとに自動生成されて、置物も自由に入れ替えられる。

これはお手軽……そして楽しい!

13

TRPGで「データが強いから、みんなして同じ装備や特技を買う」って歓迎されないとこもあると思うけど、個人的にはデザイナーの手をはなれて、世界をシミュレートするゲームの醍醐味ってかんじで結構好き。

きっと作中世界でも「やっぱコレ一択」って予期せぬヒット商品や優遇人材になってるのだろう。

14

この記事「今のTRPGブームはTCGの流行を前提としている」とあるのがすごい面白いですね。

古いTRPGユーザーは多かれ少なかれ「TCGに持ってかれた」と思ってたのに、双方向になっている。

「マンガや小説にお金を使わない中高生」を、どう受け止めるべきか? @gendai_biz gendai.ismedia.jp/articles/-/830…

15

TRPGの登場人物は多かれ少なかれ自分の命を賭けた選択をしてしまい、たぶんどこかで引き返すタイミングがあったはずなんだけど、そうはできなかった。

どこかで自分の人生の「意味」や「使い方」を決めてしまう瞬間があって、その「ガタッてレールが外れちゃった瞬間」を考えるのがすごく好き。

16

おいおい『Role&Roll』の関連書籍が順次電子化って……これはすごい大事じゃないのか!?

つまり新紀元社のTRPG書籍がどんどん電子になってしまうってことでしょ!?

『シノビガミ』とか『カオスフレア』とか『神我狩』とか可能性ありますね。

17

「動物(や怪物)が人間になりたいと憧れる」っていうパターンの物語も、「聖霊がついていて死後の世界がある人間とそうでない動物の差」とかの宗教的切実さを無視して現代日本に持ってくると動作不良を起こして、「なんで人間がいいの?」と根本部分でつまづいてしまう。かも?

18

日本人的価値観では「まあ自律的に動いてるナマモノは魂があるでしょ」って順当に考えちゃうけど、その直感に反する「人魚姫とか吸血鬼とかには魂がない」という世界観は、キリスト教的神を暗黙の前提としててなんかエキゾチックなカッコよさを感じてしまう。

19

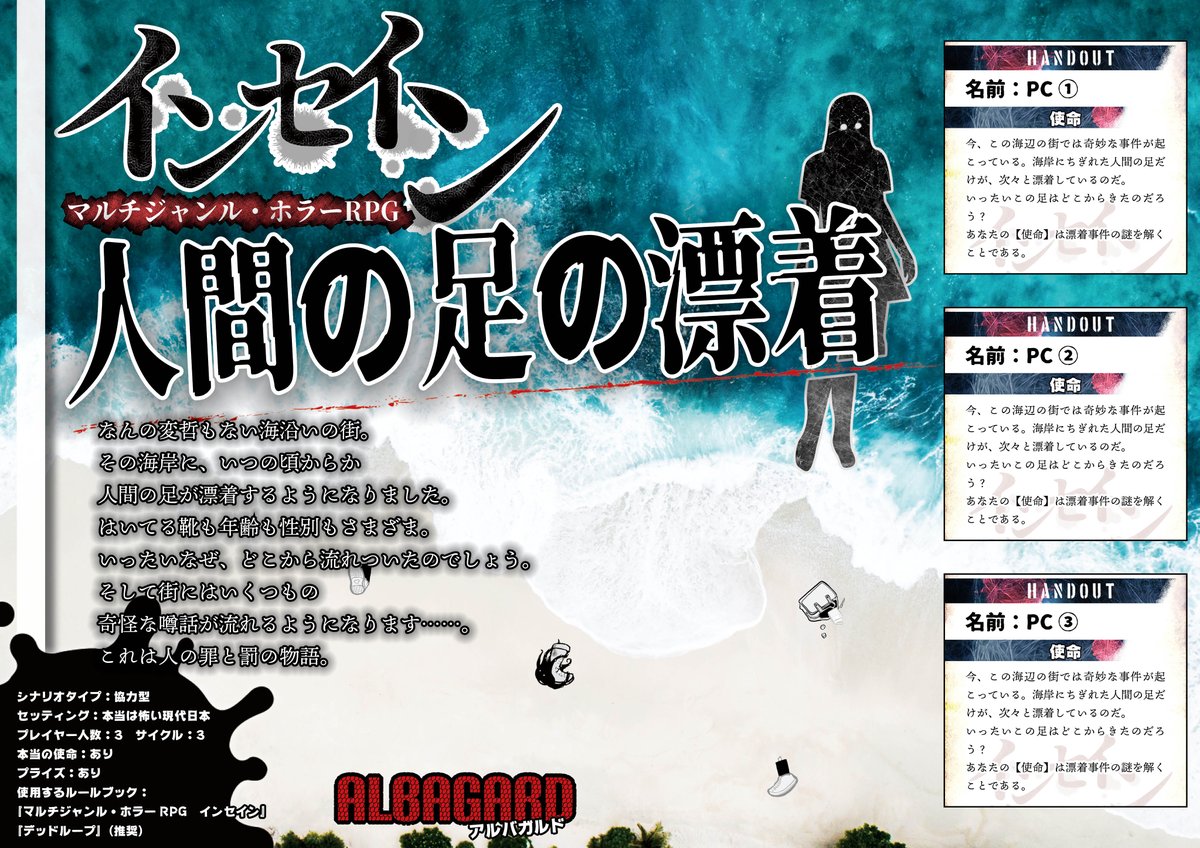

ひさびさに #TRPG『#インセイン』のシナリオを無料公開しました。

タイトルは「人間の足の漂着」。

海岸に足"だけ"が次々漂着する……という実際の怪事件を題材にした話。

現実では未解決だけど、この物語で謎は解けます。

ぜひ真相を突き止めてほしい……!

booth.pm/ja/items/28790… #booth_pm

20

個別ハンドアウトや秘密って「パーティが単一の目的に向かうなら、PLひとりで全PC動かせばいいんじゃないのか(僕は必要なのか?)」に対する、より踏み込んだ解決策なんですよね。

TRPGがPCに人格を設定するよう求めるのもそれで、各々異なる動機をもっているからこそ別人が操作する意味が生まれる。

21

まとめて読んでみたら『クトゥルフの呼び声』では専門家達が「クトゥルフ全然知らない」「知れば殺される」くらいなのに、『狂気の山脈にて』では知識がインフレして「全然専門じゃないけどネクロノミコンくらい読んでるっスよ。ミスカトニック大学じゃ常識っスね」みたいなノリなのちょっと面白い。

22

海外TRPGにたまにある「サンプルキャラクターや種族に、ふさわしい名前候補が列挙されてる」のめちゃくちゃ理想なんだけど、国産TRPGだと全然採用してくれないんですよね……。

「ランダム名前表じゃダメ?」とか言われる。

違うんじゃよー。

23

自分が書いた作品だと「あの描写、最終的に消したんだっけ?」という「描かれていない部分」の記憶に振り回されます。

最終的なモノだけを見た人の作品理解度に追いつくのは、作者でもなかなか難しい。

24

原作モノゲームの制作に結構関わってるけど、いちばん作品を理解してるのは「最近はじめて作品を読んだ、観た人」だと思ってます。

昔から作品を追ってる人は脳内解釈や知識が肥大してて「作品それ自体になにが描かれていたか」の認識がずれてくることがある。担当編集者さんとかもそういう場合ある。

25

先月電子版が出た『世界をまどわせた地図 伝説と誤解が生んだ冒険の物語』めっちゃおもしろかった……。

一時期は"実在"とみなされ地図に載ったものの、後に消えていった幻の土地の解説。

近代どころか21世紀になっても、あるんだかないんだか揉めてる島があったりする。

amzn.to/3pv0leu