2

6月28日は、三鷹での観測終了後に太陽で小規模なフレアが連発しました。南東 (左下) 方向に見えている活動領域12836で9:35 UTにC2.0、活動領域12835で19:11 UTにC1.6のフレアが発生し、Bクラスのフレアも複数回起こりました。[Courtesy of NASA/SDO and the AIA science team]

3

7月7日の日本標準時1:00に石垣島天文台で火球が撮影されました。流れる速さが通常の流星より遅く、20秒近く見えています。白色から黄色・オレンジ色と光り方が変化していて、途中で複数の小さな破片に分裂しているのがわかります。 twitter.com/prcnaoj_en/sta…

4

8月24日に活動領域12859でB8.8 (12:16 UT) とC1.5 (14:49 UT) の小規模フレアが立て続けに発生し、B8.8フレアにともなう大規模な物質噴出が見られました。極端紫外線ムービーで東 (左) 側に向かって噴き出ているのがわかります。[Courtesy of NASA/SDO and the AIA science team]

5

世界時の8月26日18:18 (日本標準時27日3:18) に活動領域12859でC3.0の小規模フレアが起こり、これにともなう物質噴出がありました。ムービーでは、北 (上) 方向の中ほどで噴出が起こっているのがわかります。[Courtesy of NASA/SDO and the AIA science team]

6

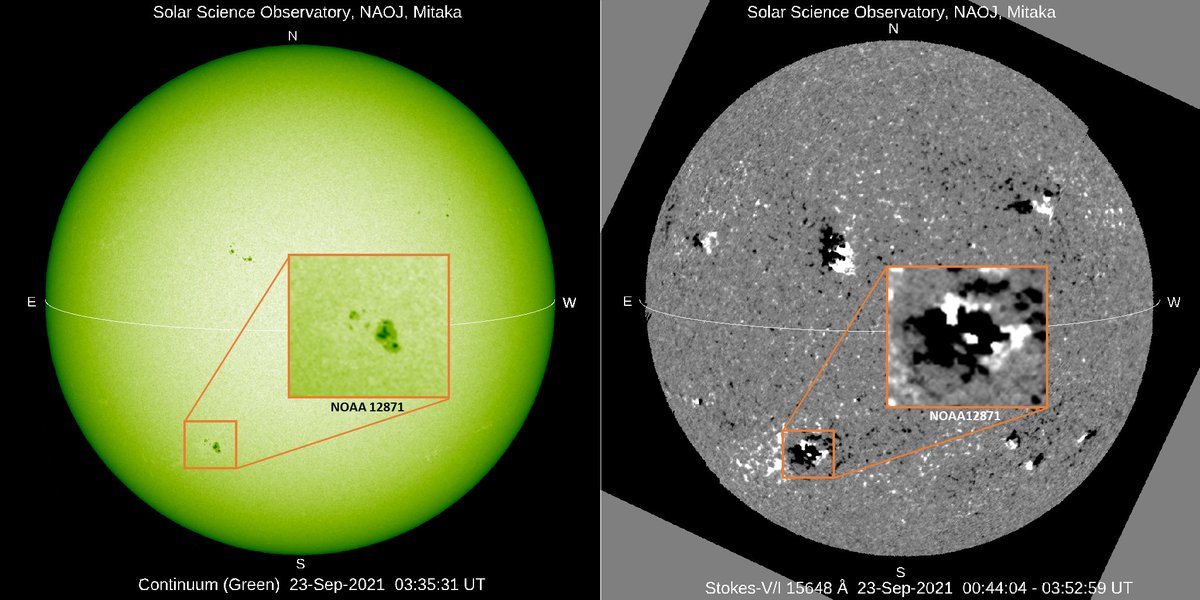

昨日9月23日4:42 UT (日本標準時13:42) のM2.8フレアに続き、同日15:28 UT (日本標準時24日0:28) にもM1.8フレアが発生していました。発生場所は南半球にある活動領域12871で、極端紫外線ムービーで2回の強いフレア発光が確認できます。[Courtesy of NASA/SDO and the AIA science team]

7

23日にMクラスフレアを2回起こした南半球の活動領域12871では、現在までに小規模なB・Cクラスフレアが度々発生しています。よく見ると、そのほかの活動領域でも小さな発光や物質の動きが時折あるのがわかります。[Courtesy of NASA/SDO and the AIA science team]

8

9月28日の6:00 UT (日本標準時15:00) 頃に活動領域12871でフィラメント噴出が発生しました。三鷹のHα線観測でフィラメントの消失が確認できました。極端紫外線ムービーでは、南西 (右下) の縁近くで物質の吹き出しと太陽コロナの減光が見られます。[Courtesy of NASA/SDO and the AIA science team]

9

昨日10月26日は、C9.3 (1:04 UT) とM1.3 (2:47 UT) の後にも、C7.8 (6:04 UT)・C5.0 (9:52 UT) ほか多数のCクラスとM1.0 (15:57 UT) のフレアが発生しました。北東 (左上) の縁に、これらのフレアを起こした活発な領域があります。 (Courtesy of NASA/SDO and the AIA science team)

10

11

12

太陽の北東 (左上) の縁にあって盛んにフレアを起こしている領域は、活動領域12891と番号が付きました。26日に三鷹で行ったHα線観測でも、北東の縁で活発に動くプロミネンスが見られました。ところどころ映像が乱れるのは、雲が通過したためです。

13

【本日の太陽】2021年10月28日の太陽のHα線全面画像です。 solarwww.mtk.nao.ac.jp/mitaka_solar1/… 活動領域12886の黒点、活動領域12887・12891のプラージュ (明るい領域) と黒点、活動領域12888・12889・12890のプラージュが見えています。太陽面にフィラメント、縁にプロミネンスが複数あります。

14

【本日の太陽】2021年10月28日の黒点数。北半球 g:1, f:3, R:13, 南半球 g:5, f:22, R:72, 全面 g:6, f:25, R:85 (以上、暫定値)。gは黒点群、fは黒点数、Rは黒点相対数を表します。活動領域12886~12891の黒点群6群を検出しました。

solarwww.mtk.nao.ac.jp/mitaka_solar1/…

15

世界時10月28日15:35 (日本標準時29日0:35) に活動領域12887でX1.0の大規模フレアが発生しました。Xクラスフレアの発生は今年7月3日以来で、第25周期では2回目となります。2回のMクラスフレアの発光の後にひときわ明るい発光が見えています。[Courtesy of NASA/SDO and the AIA science team]

16

チリ共和国のセロ・トロロ汎米天文台にあるGONG Hα望遠鏡が10月28日15:35 UTのX1.0フレアをとらえていました。フレア発光と併せてフィラメント噴出が起こっているのがわかります。 twitter.com/NatSolarObs/st…

17

10月28日15:35 UTに活動領域12887で起こったX1.0フレアは、地球向きのコロナ質量放出 (CME) も併発しています。CACTus CME Catalogue (wwwbis.sidc.be/cactus/out/lat…) では、CMEの速さは1,008 km/sと見積もられています。高エネルギー粒子によるノイズも見えています。 (Courtesy of SIDC/CACTus)

18

10月28日発生のhalo CMEに関して、NASAの太陽風シミュレーションの結果が出ているようです。引用tweetのムービーによると、CMEは10月30日18:00 UT (日本標準時31日3:00) 頃に地球に到来すると予想されています。

twitter.com/erikapal/statu…

19

CMEの到来で10月30-31日に磁気嵐の発生が予想されています。実際の規模は、CME磁場の南向き成分の大きさと継続時間、太陽風の速さに依存するので嵐の終了まで確定しませんが、G3になれば極地方で明るいオーロラ、北海道での低緯度オーロラも期待できるかもしれません。

twitter.com/NWSSWPC/status…

20

10月末のXクラスフレア・CME発生と磁気嵐発生予想に接すると、太陽地球系物理学で有名な2003年10月下旬~11月初めに起こった2003年ハロウィーンストームを思い起こさせます。今回のイベントは、2021年ハロウィーンストームと呼ばれるでしょうか?

twitter.com/MissionSoho/st…

21

11月2日に活動領域12891で発生した地球向きのコロナ質量放出 (CME) について太陽風シミュレーションが行われています。引用tweetでNASAの結果が紹介されていて、11月4日の0:00 UT (日本標準時9:00) 頃にCMEが地球に到来するとの予想です。 twitter.com/TamithaSkov/st…

22

本日12月4日は南極で皆既日食が見られます。私たちは南極には行けませんが、NASAがUnion Glacier Campからライブ配信を行います。食の開始は6:53 UT (日本標準時15:53)、中心食 (皆既) は7:44-7:45 UT (日本標準時16:44-16:45) です。 twitter.com/NASA/status/14…

23

NASAの太陽探査機Parker Solar Probeが、2021年4月28日に初めて太陽コロナを通り抜けたと発表されました。太陽表面から約1300万 km (18.8太陽半径) のところでシュードストリーマーに遭遇し、磁場が支配的な太陽コロナ中で各種測定を実施したとのことです。 nasa.gov/feature/goddar…

24

NASAの太陽探査機パーカー・ソーラー・プローブ (Parker Solar Probe) が太陽コロナを通過した際の映像が公開されています。2021年8月に撮影されたもので、映像の前半で左上または左下に向かって掃くように動いている明るい帯状の構造が太陽コロナ中のストリーマーです。 twitter.com/coreyspowell/s…

25

冬至 (夏至) の日は、正午頃の太陽高度が最も低くなる (高くなる) 日でもあります。野辺山強度偏波計 (solar.nro.nao.ac.jp/norp/index-j.h…) のモニターカメラで、正午のアンテナの姿を1年にわたり撮影できましたので動画を紹介します。アンテナ仰角 (=太陽高度) の変化をご覧ください。